9 – « L’avance en sens inverse. » Une lecture figurative de Ratner’s Star (Don DeLillo)

Résumé

Ratner’s Star se compose de deux parties hétérogènes, différentes à la fois par leur forme, leur style et les thématiques développées, mais qui sont pourtant étroitement liées par une correspondance systématique, en miroir, entre les chapitres de la première partie et ceux de la seconde. L’association des chapitres présente pourtant une singularité : si la première partie se reflète dans la seconde, elle le fait sous une forme inversée : la structure du roman a donc la forme d’un chiasme, où chacun des douze chapitres de la première partie trouve ainsi son répondant, selon une progression inverse, dans la deuxième. Les questions ouvertes par cette composition singulière trouvent un écho dans la fiction et dans le dispositif herméneutique mis en place par le récit. Dans la fiction, les débats qui animent les personnages réunis dans le centre de recherches les amènent à s’interroger sur le fait de savoir si science et superstition s’opposent ou concordent – si elles sont comme deux images en miroir –, et les relations entre les éléments du récit associés par la construction en miroir ouvrent sur une possible lecture typologique et figurative, inspirée de l’exégèse patristique. Pourtant la fiction ne se contente pas de réinvestir des modes herméneutiques anciens, elle invente une nouvelle forme de figurisme, qui en dénonce dans le même temps l’impensé.

Abstract

Ratner’s Star is composed of two heterogeneous parts, different in form, style, and themes, yet closely allied by a systematic correspondence of a mirror image between the chapters of the first part and those of the second. The arrangement of the chapters is unique: if the first part is reflected in the second, it does so in an inverted fashion. The novel’s structure takes the form of a chiasmus, where each of the twelve chapters of the first part finds its counterpart, in reverse progression, in the second. The questions raised by this singular composition resonate both in the fiction and the hermeneutic method established by the narrative. In the fiction, the debates among the characters gathered in the research center lead them to question whether science and superstition oppose or coincide; as two mirrored images. The relationship between the narrative elements, connected by the mirroring structure, opens a window to a typological and figurative reading, inspired by patristic exegesis. However, the fiction goes beyond merely reappropriating ancient hermeneutical modes; it invents a new form of figuration while simultaneously denouncing the unthinkable.

Quoi qu’il en soit, on considère toujours qu’il faut éviter

la symétrie parfaite plutôt que la rechercher,

pour la raison que cet équilibre structurel

représente non pas la victoire sur le chaos et la mort

mais la mort elle-même ou ce qui vient après la mort1.

Don DeLillo, Ratner’s Star (1976)

I The star is binary. – Ratner’s star ?2

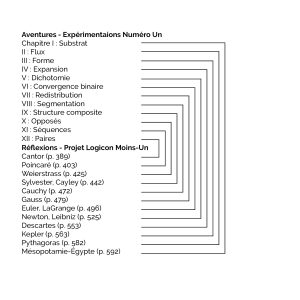

Ratner’s Star se compose des deux parties : la première a pour titre « Adventures – Field Experiment Number One », et elle est suivie de « Reflections – Logicon Project Minus-One ». Les deux parties sont inspirées, respectivement, d’Alice’s Adventures in Wonderland et de Through the Looking Glass. Dans un entretien avec Thomas LeClair, Don DeLillo rapporte la confidence d’un ami qui, à la lecture du roman, dit avoir eu l’impression de lire la première partie d’un livre et la seconde d’un autre, complètement différent. DeLillo ajoute qu’il y a entre les deux parties une « démarcation forte », puisqu’elles s’opposent comme le « positif et le négatif, le discret et le continu, le jour et la nuit, l’hémisphère gauche et l’hémisphère droit du cerveau3 » (28).

Ces parties sont en effet comme deux livres indépendants tant elles diffèrent par leur forme et leur style. Pourtant, si DeLillo reconnaît la pertinence de l’impression de lecture qui tend à opposer les deux parties, il n’en ajoute pas moins immédiatement qu’elles sont aussi complémentaires : « Mais [les deux parties] sont aussi liées l’une à l’autre. La seconde se replie sur la première [The second part bends back to the first4] » (28).

Le roman agence une rencontre, improbable, entre deux personnages, qui associe le principe de construction que DeLillo reconnaît dans son roman et le texte biblique. Ces personnages sont Byron Dyne, l’un des chercheurs-administrateurs du centre chargés de la microminiaturisation, et Mrs Laudabur, de la Société biblique expéditionnaire mondiale. En discussion avec Billy, Dyne définit la tâche du centre de recherches : « réaliser le plus vieux rêve de l’humanité », c’est-à-dire la « connaissance » : « ‘‘Étudie la planète. Observe le système solaire. Écoute l’univers. Connais-toi toi-même. – L’espace. – L’espace intérieur et extérieur. Chacun se repliant l’un sur l’autre [Each bends into the other]’’5 » (II, 35). Il est alors interrompu par Mrs Laudabur, qui espère que le centre achètera ses Bibles : « ‘‘Nos Bibles sont collées et cousues à la main par des réfugiés. On m’a dit qu’un certain Mr Dyne souhaiterait peut-être en commander une quantité importante. […] Les deux Testaments, reprit la femme. Traduits directement des langues originales’’6 » (II, 35). Le verbe choisi par Dyne pour définir les relations entre espace intérieur et espace extérieur, juste avant son interruption par l’arrivée de Mrs Laubadur, est le même que celui qu’utilise DeLillo quand il évoque la construction du roman : « Each bends into the other »/« The second part bends back to the first ». Et c’est la vente de la Bible, composée de ses deux Testaments, qui provoque l’interruption. La juxtaposition est-elle fortuite ou indique-t-elle une association plus intime, notamment avec la forme privilégiée de l’herméneutique patristique, l’allégorèse typologique ?

II Épître aux Galates [Epistle to the Galatians]

Le sens spécifique que le mot allégorie prend dans l’exégèse chrétienne trouve son origine dans un passage de l’Épître aux Galates consacré à Sara et Agar. C’est la seule occurrence du mot dans le texte biblique :

Il y est écrit en effet qu’Abraham a eu deux fils, l’un né de la servante, et l’autre de la femme libre.

Le fils de la servante a été engendré selon la chair ; celui de la femme libre l’a été en raison d’une promesse de Dieu.

Ces choses sont dites allégoriquement [ἂττινα ἐστιν άλληγοροὐμενα/quae sunt in allegoria] : les deux femmes sont les deux Alliances. La première Alliance, celle du mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves, c’est Agar, la servante.

Agar est le mont Sinaï en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle, elle qui est esclave ainsi que ses enfants,

tandis que la Jérusalem d’en haut est libre, et c’est elle, notre mère.

L’Écriture dit en effet : Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n’enfantes pas ; éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l’enfantement, car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari.

Et vous, frères, vous êtes, comme Isaac, des enfants de la promesse.

Mais de même qu’autrefois le fils engendré selon la chair persécutait le fils engendré selon l’Esprit, de même en est-il aujourd’hui.

Or, que dit l’Écriture ? Renvoie la servante et son fils, car le fils de la servante ne peut être héritier avec le fils de la femme libre.

Dès lors, frères, nous ne sommes pas les enfants d’une servante, nous sommes ceux de la femme libre.

(IV, 22-31)

Selon Jean Pépin (249), l’interprétation allégorique de Paul a pour effet de discréditer les tendances judaïsantes de l’église de Jérusalem. Agar, la femme esclave représente la Jérusalem actuelle, plongée dans la servitude de la Loi juive ; Sara, la femme légitime, correspond à la Jérusalem céleste, qui connaît la liberté chrétienne. Or, aujourd’hui comme autrefois, le fils de l’une persécute le fils de l’autre, et il faut donc chasser une nouvelle fois l’esclave et son fils : un événement passé annonce une situation actuelle, qu’il préfigure et à laquelle il donne sens.

L’allégorie figurative, ou encore typologique, est fondée sur la relecture de l’Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament selon le principe connu : l’Ancien Testament annonce le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament accomplit l’Ancien Testament. Comme le dit joliment Guillaume Budé : « si c’est Moïse qui frappe aux portes du Ciel encore closes, c’est Jésus qui nous les ouvre » (de Lubac, tome 4, 486). Erich Auerbach, dans son étude fondatrice, en propose la définition suivante : « L’interprétation figurative établit, entre deux événements ou deux personnages, une relation dans laquelle l’un des deux ne signifie pas seulement ce qu’il est mais est aussi le signe annonciateur de l’autre, qui l’englobe ou l’accomplit » (63-64). L’Ancien Testament est ainsi lu comme la préfiguration du Nouveau, et c’est la lumière du Nouveau Testament qui donne sens à l’ombre de l’Ancien : « On passe de l’ombre au corps, c’est-à-dire des figures à la Vérité [De umbra transfertur ad corpus, id est de figuris ad veritatem] » (Tertullien, Contre Marcion, V, 19, cité dans Auerbach, 38.).

Cette lecture est dite figurative car les événements qui sont décrits dans l’Ancien Testament et qui annoncent ceux du Nouveau en sont la figure. Elle est encore appelée typologique car elle met en relation un type, entendu dans le sens de « modèle7 », et un antitype (ou encore contretype), le modèle qui lui fait face, ou qui lui répond : « La typologie est une manière d’interpréter l’Ancien Testament comme anticipation générale du Nouveau ; les personnages de la Genèse, Adam par exemple, sont les ‘‘types’’ de ceux du Nouveau Testament – qui en seront alors les contretypes : Jésus, considéré comme un nouvel Adam. Mais cette méthode interprétative va plus loin et ne se contente pas de prendre en compte les personnes ; c’est ainsi que le bélier, dont les cornes sont empêtrées dans les broussailles et qu’Abraham sacrifie à la place d’Isaac (Gen., 22, 13-14), sera compris comme une anticipation (un type) de l’agneau de Dieu prisonnier du bois de la croix » (Marc de Launay, « Postface », Auerbach, 112).

L’allégorie typologique est prophétique : elle instaure une correspondance entre l’historia praefiguratio de l’Ancien Testament et l’allegoria completio du Nouveau. Erich Auerbach parle, lui, de « prophétie réelle [realprophetie] » (35). Elle oppose le tunc et le nunc, les gesta et les gerenda, le signe et la chose signifiée, l’empreinte de la révélation et la révélation elle-même, la figure et son accomplissement, etc. Henri de Lubac et Jean Pépin s’accordent pour dire que la dimension historique/prophétique de l’allégorèse paulinienne définit sa véritable nouveauté :

Il importe de ne pas méconnaître l’originalité de l’interprétation allégorique à laquelle les auteurs du Nouveau Testament ont soumis l’Ancien […] ; la nouveauté de l’allégorisme paulinien consiste surtout, nous semble-t-il, à introduire dans l’exégèse la notion de temps, à associer, pour reprendre les catégories de Schelling, la notion de prophétisme à celle d’allégorie ; si l’Ancien Testament est allégorique, il ne pouvait l’être pour ses premiers lecteurs qui, aussi sagaces qu’on les suppose, n’étaient capables d’en percevoir que le sens littéral ; car l’allégorie n’y concerne pas un enseignement intemporel, mais un événement historique futur, à savoir le fait centré sur la personne de Jésus, qui ne pouvait être discerné dans les écrits de Moïse ou de David que post eventum, par des lecteurs de la Nouvelle Alliance. Cette conception de l’allégorie à dominante historique et prophétique nous paraît définir la véritable spécificité de l’exégèse chrétienne […] (De Lubac, tome 2, 515).

L’interprétation typologique est donc une lecture rétrospective – rétro-prophétique –, car elle ne devine pas le futur à partir du présent, mais relit le passé à la lumière du présent.

III Typologie/figurisme [Typology/Figurism]

Nous avons jusqu’à présent utilisé indifféremment les termes de typologie et de figurisme pour désigner l’interprétation chrétienne de l’Ancien Testament. Dans la postface de Figura, Marc de Launay propose de distinguer les deux termes et, partant, deux formes différentes d’interprétation. Selon lui, la notion de type (tupos) désigne « une première manifestation de ce qui se répétera sans impliquer nécessairement que la répétition soit un accomplissement » (117). Il fonde son interprétation sur un passage de l’Épître aux Corinthiens commenté par Rudolf Bultmann dans un article publié en 1950, « Origine et sens de la typologie considérée comme modèle herméneutique », qu’il a traduit en français et qu’il cite dans sa postface.

Bultmann propose, en ouverture de sa réflexion, une définition de la typologie, mais qui reste peu discriminante puisqu’elle ne la distingue pas véritablement du figurisme : « La typologie comme méthode herméneutique désigne l’interprétation de l’Ancien Testament qu’on pratique au sein de l’Église depuis le Nouveau Testament, et qui découvre, dans les personnages, les événements ou les institutions dont parle l’Ancien Testament, des préfigurations et des anticipations des personnages, des événements ou des institutions correspondantes, propres à l’ère du salut qui s’ouvre avec la venue du Christ » (3). En revanche, il ajoute que la typologie est « apparentée à celle qui découvre, dans les propos de l’Ancien Testament, des prédictions qui se sont réalisées ou se réaliseront à l’ère du salut », tout en indiquant immédiatement que ces « deux méthodes doivent être rigoureusement distinguées » (3). Cette seconde forme, que Bultmann n’évoque que pour préciser, par contraste, la singularité de la typologie, et qui ne retient pas son attention dans l’article, est précisément celle que Marc de Launay propose d’identifier sous le nom de figurisme. Dans la postface, il reprend ainsi mot pour mot la définition de Bultmann : « […] il faut très soigneusement distinguer entre l’exégèse typologique et celle qui voit dans l’Ancien Testament des prédictions qui se sont réalisées ou se réaliseront à l’ère du salut, c’est-à-dire la démarche du figurisme » (122-124).

Marc de Launay rappelle ensuite, brièvement, les deux critères indiqués par Bultmann (122-124), que nous citons dans leur entier :

La typologie obéit à l’idée de répétition ; la vérification des prédictions, à celle d’accomplissement. Chacune développe une conception différente du temps : la vérification des prédictions s’appuie sur un cours linéaire ; la typologie, sur un cours cyclique. La vérification des prédictions a pour origine l’intuition spécifiquement vétéro-testamentaire d’un cours téléologique de l’histoire obéissant à un plan divin, l’idée d’une histoire du salut qui poursuit sa fin, son accomplissement. L’idée de répétition n’a pas, en revanche, pour origine une compréhension véritable de l’histoire, mais ressortit à l’idée cosmologique d’un mouvement cyclique du monde qui ignore l’achèvement et ne connaît que la répétition, le retour du même : ὶδού, ποιῶν τὰ ἔσχατα ὠς τὰ πρῶτα [« Le Seigneur dit en effet : « Voici que je fais les dernières choses telles que les premières »] (Barnabé 6, 13) en est la claire formulation, mais cette idée s’exprime aussi dans le style paulinien : καινὴ κτἰσις [« créature nouvelle »] (II Corinthiens 5, 17) (Bultmann, 3-4).

Si la typologie est fondée sur la répétition et une conception cyclique du temps, héritée des conceptions grecques et de l’Orient antique, le figurisme, lui, témoigne, selon Bultmann, d’une conception nouvelle du temps, plus historique, linéaire et orientée selon une perspective téléologique, qui est le produit de l’« eschatologisation de l’idée de répétition » (6). Les notions centrales sont, on le sait, celles d’accomplissement et, corrélative, de prédiction rétrospective. Bultmann définit par ailleurs une autre caractéristique de la typologie, que nous n’avons pas encore rencontrée mais que nous retrouverons bientôt, sa prédilection pour la mise en relation sous forme d’antithèse8.

IV Axe de symétrie [Axis of symetry]

Dans Ratner’s Star, la nature de la relation entre les deux parties du roman est précisée par une abondance de mises en abyme. Elle se lisent dans le titre de la seconde partie, dans les thèmes de la fiction, dans ses objets, dans le nom des personnages, dans un souvenir de Billy et enfin dans un jeu de mots palindromique. Ces différents indices servent à préciser à la fois la structure et la dynamique sous-jacente à la composition du roman.

Structuralement, la relation entre les deux parties est en miroir, comme l’indique le titre de la seconde : « Reflections ». La seconde partie réfléchit donc la première, ou la première partie se mire dans la seconde. Dans la fiction, Softly invente « un ‘‘jeu absurde avec des règles’’ [a ‘‘meaningless formal game’’] », le « half-ball » qui consiste à lancer une balle coupée en deux (II, 445 ; 328), « le jeu consistait à créer un système abstrait qui puisse ou non refléter la composition de la chose elle-même [the task is to work out an abstract scheme which may or may not reflect the composition of the thing itself] » (II, 445 ; 328). La division de la balle en deux parties trouve une correspondance dans l’architecture même du lieu qui l’abrite, Expérimentation Numéro Un, puisque le centre de recherche se compose de deux demi-sphères, l’une, visible en surface, l’autre, souterraine et invisible depuis la surface.

Si la structure du roman est en miroir, alors la deuxième partie doit se refléter sous une forme inversée dans la première, comme l’indique d’emblée le titre même du roman, où les trois premières lettres du premier mot se retrouvent sous une forme inversée dans les trois dernières du second : RATner’s sTAR. C’est ce que confirme aussi l’appariement des personnages dans la seconde partie du roman. Dans « Reflections », le personnel du roman se réduit à sept personnages, dont six vont être associés par paires, Billy occupant une place à part, puisqu’il se désintéresse d’emblée du projet Logicon et poursuit, contre le souhait de Softly, son entreprise de déchiffrement du code envoyé depuis l’étoile de Ratner, qui se compose d’une suite de 101 impulsions interrompues deux fois, composant la série 14-28-57.

Edna Lown est ainsi associée à Lester Bolin, Maurice Wu à Walter Mainwaring, et Robert Hopper Softly à Jean Sweet Venable. Les modalités selon lesquelles les personnages sont appariés définissent une structure récurrente, en forme de chiasme. Edna Lown et Lester Bolin se connaissent depuis leurs années d’études à l’université. Une photo prise à cette époque les montre, côte à côte, de part et d’autre d’une jarre centrale. En regardant cette photo qu’elle a emportée avec elle au centre de recherches, Edna Lown comprend enfin ce qui la gêne depuis tant d’années : le négatif a été tiré à l’envers (II, 554 ; 409). Parmi les scientifiques réunis par Softly, on relève la présence d’un archéologue et préhistorien, Wu, dont le nom est l’occasion d’un jeu de mots : « Who’s Wu ? » (II, 417 ; 307). Il serait gratuit s’il ne renvoyait à l’identité problématique du personnage. Métis sino-américain, Wu est partagé entre deux cultures et il a le sentiment de n’appartenir à aucune en propre. Ses prénoms portent la trace de cette double identité puisqu’il se prénomme Maurice Xavier. Pour l’aider dans ses recherches, Softly fait venir sur le tard un Canadien, prix Nobel de chimie, Walter Mainwaring, spécialiste des composés exo-ioniques sylphants et qui travaille au Centre de redéploiement des Techniques Cosmiques. On apprend incidemment que son père ne lui a pas donné de deuxième prénom, mais s’est contenté de la lettre X (II, 456 ; 336). Les initiales de Maurice Xavier Wu sont donc MXW, celles de Walter X Mainwaring, WXM. Les initiales du second sont donc l’image en miroir du premier : elles se distribuent de part et d’autre d’un « axe vertical de symétrie », comme Edna et Lester sur la photo. Lors d’une de ses expéditions dans les grottes souterraines, Wu découvrira d’ailleurs un précieux miroir rond chinois de la plus haute antiquité (II, 526 ; 387). Enfin, Softly consacre une part importante de son temps à faire l’amour avec une journaliste, Jean Venable, qui est censée documenter la progression des recherches concernant le Logicon et qui rêve d’être romancière. Alors qu’elle fait une nouvelle fois l’amour avec Softly, elle réfléchit à l’amour dans les sociétés modernes :

Lovers, then, once their secret language has been despoiled by synthetic exchange, are forced to disengage their love from biology and keep it in seclusion. What replaces erotic language ? Oral sex, she answered brightly. Tongues wagging in appointed crannies. Lap, pal, left to right. Unsuspecting mouth devoured by the genitals to which it presumes to communicate its moists favors. (II, 311)

« Les amants, une fois leur langage spolié par l’échange synthétique, sont forcés de dégager leur amour de la biologie et de le maintenir dans l’isolement. Qu’est-ce qui remplace le langage érotique ? La sexualité orale, répondait-elle avec enthousiasme. Des langues qui s’agitent dans des fentes idoines. Lèche, bonhomme, de gauche à droite. Bouche confiante dévorée par des organes génitaux auxquels elle est censée communiquer ses faveurs moites. » (II, 422)

« Lap, pal, left to right. » Cette fois la structure en miroir se retrouve dans le choix des mots et de leur agencement palindromique.

Comment comprendre cette liste foisonnante d’occurrences d’une même structure ? Peut-être comme une forme d’insistance pédagogique sur l’architecture du roman : « J’essayais de produire un livre qui soit une pure structure. La structure serait le livre et vice versa. Structures abstraites et motifs de connexion. Une œuvre mathématique9 ».

V Paires [Pairs]

Frye est l’un des grands critiques architectoniques du vingtième siècle,

qui exhibe sans cesse une sorte d’exubérance imaginative

en dessinant de grands schémas à partir d’un fatras de données littéraires.

Dans Le Grand Code, on se demande souvent si ces belles présentations

sont contenues dans les textes ou si elles sont des artefacts d’interprétation.

Robert Alter, « Northrop Frye, entre archétype et typologie » (2001)

Un souvenir de Billy permet de préciser que cette structure en miroir s’étend largement pour embrasser le roman dans son entier. Billy se souvient ainsi de la première visite que lui a faite autrefois l’un de ses professeurs particuliers :

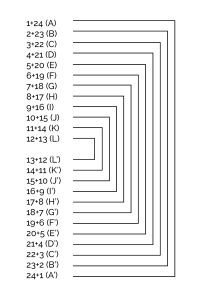

On Mr. Morphy’s first day as special tutor he asked the small boy to add all the numbers from one to twenty-four. Billy knew there was a key. The number one went with twenty-four, two with twenty-three, three with twenty-two and so on, each pair totaling twenty-five. The key was twenty-five, which was simply to be multiplied by the number of pairs, obviously twelve. It was like climbing a ladder. You went up to twelve and then from thirteen down the other side to twenty-four (a ladder, he’d one day reflect, or a stellated twilligon) and it was easy to see that every corresponding set of numerals added up to twenty-five. The number twenty-five also possessed a certain immovability, refusing to disappear or even change places when raised to the second, third, fourth or higher powers. While the resonant number twelve matched one-to-one the letters in his fictional name, the scrawl on his birth certificate (William Denis Terwilliger Jr.) represented a unit length that totaled a satisfying twenty-five. (I, 7, 133-134)

« La première fois qu’il vint pour lui donner des cours particuliers, Mr Morphy demanda au petit garçon d’additionner tous les nombres de un à vingt-quatre. Billy savait qu’il y avait une clé. Le nombre un allait avec vingt-quatre, deux avec vingt-trois, trois avec vingt-deux et ainsi de suite, chaque paire faisant un total de vingt-cinq. La clé, c’était le nombre vingt-cinq, qu’il suffisait de multiplier par le nombre de paires, douze évidemment. C’était comme escalader une échelle. On montait jusqu’à douze, et puis on redescendait à partir de treize sur l’autre versant des vingt-quatre (une échelle, avait-il songé un jour, ou bien un twilligon étoilé), et l’on voyait aisément que chaque ensemble de chiffres ainsi formé s’élevait à vingt-cinq. Le nombre vingt-cinq possédait également une certaine immuabilité, refusant de disparaître ou même de changer de place quand on l’élevait à des puissances deux, trois, quatre ou supérieures. Alors que le retentissant nombre douze correspondait rigoureusement aux lettres de son nom fictif [Billy Twillig], le griffonnement sur son certificat de naissance (William Dennis Terwilliger Jr.) représentait une longueur d’unités atteignant un vingt-cinq satisfaisant. » (I, 7, 187)

Voici le schéma de l’association des paires dont la somme des éléments est égale à 25 :

La première paire (1+24) entre en relation avec la douzième, et dernière (24+1) ; la seconde (2+23) avec la pénultième (23+2) ; la troisième (3+22) avec l’ante-pénultième (23+2), etc. Ainsi se dessine un réseau qui se compose de douze paires. Cette structure pourrait n’être qu’anecdotique, une nouvelle illustration de construction en miroir, si elle ne rencontrait plus précisément l’architecture du roman, dont la première partie se compose de douze chapitres. On sait que Ratner’s Star est non seulement un roman, mais aussi une histoire abrégée des mathématiques. Chacun des chapitres de la première partie de Ratner’s Star est ainsi consacré à une étape de cette histoire, mais qui n’est évoquée que de façon allusive, voire cryptique. Les noms des mathématiciens auxquels chaque étape est liée n’apparaissent que dans la seconde partie du roman et signent la correspondance. Mais ils apparaissent dans l’ordre inverse de leur évocation dans la première : « Les mathématiques pures sont un langage que presque personne ne parle. Dans Ratner’s Star, j’ai essayé de tisser cette vie secrète de l’humanité et l’action d’un livre sous la forme d’une histoire des mathématiques, une histoire occulte : les noms de ses représentants majeurs sont maintenus secrets jusqu’à la deuxième partie du livre, qui est l’image en miroir de la première, où leurs noms apparaissent en ordre inversé » (LeClair, 27).

VI L’image dans le miroir [Mirror image]

Prenons l’exemple du cinquième chapitre. Dans ce chapitre intitulé « Dichotomie », les « grands hommes simultanés de l’histoire » sont évoqués, ainsi que des « idées nourries en même temps dans deux esprits scientifiques. Nombreux exemples. Deux hommes à des milliers de kilomètres. Langues non identiques. Phénomène de théories jumelles. La danse de deux esprits lumineux dans la nuit infinie. Mais il s’y glisse toujours un conflit ou autre » (I, 5, 136). Ces hommes sont Isaac Newton (1643-1727) et Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716), et le conflit est celui qui les oppose, à partir de 1711, pour savoir qui est l’inventeur du calcul différentiel (ou encore intégral), qui articule les problèmes de tangente (dérivation) et de quadrature (intégration). L’histoire retient que Newton a le premier développé l’intuition qui mène au calcul intégral (méthode des fluxions), mais que la formalisation satisfaisante et la méthode de notation opérationnelle sont le fait de Leibniz, qui a développé sa propre méthode de façon indépendante, tout en ayant néanmoins eu connaissance dès 1673 des travaux de Newton, que ce dernier ne publiera qu’en 1711 (De analysi per aequationes numero terminorum infinitas).

Deux autres hommes, qui sont cette fois des personnages de la fiction, s’opposent dans le chapitre, Erik Endor, réfugié au fond de son trou, et Othmar Poebbels, qui vient chercher Billy en hélicoptère et qui s’interroge sur la manière de « joindre le discontinu et le continu » (I, 5, 135), thématisant une autre des oppositions entre Newton et Leibniz.

Les deux hommes de science sont nommés dans la seconde partie : « [Wu] fouillait et triait dans la pénombre, se demandant pourquoi les systèmes de religion servaient si souvent de cadre de référence pour la clarification d’idées qui n’étaient aucunement liées à des attitudes spirituelles. Contradiction interne. La lumineuse agitation des initiés dans ces royaumes inspécifiables réputée si essentielle à l’être. Newton recourant à l’idée de Dieu, dans sa théorie des mécaniques, comme la structure globale absolue. Leibniz, à l’apogée de son mysticisme, utilisant l’arithmétique binaire pour tenter de convertir l’empereur de Chine au christianisme10 » (II, 525). La réflexion trouve un écho dans la référence aux travaux de Cantor, évoqués dans le chapitre 12 de la première partie et l’ouverture de la seconde : « ‘‘Après toutes les dépressions, les crises et les effondrements, après sa mort enfin, n’a-t-on pas trouvé dans ses papiers une déclaration selon laquelle on ne pourrait pas expliquer les mathématiques sans un grain de métaphysique ?’’ » (II, 388-389).

La structure en miroir du roman trouve donc un répondant dans le thème majeur du roman, qui est en forme d’interrogation : science et mystique s’opposent-elles ou bien concordent-elles ? « Il y a […] une sorte de guide spirituel [dans le roman]. C’est Pythagore, le mathématicien mystique. Le livre entier est informé par ce lien ou cette opposition, selon la façon dont vous le voyez, et les personnages ne cessent de ballotter entre science et superstition11 », dit aussi DeLillo (LeClair, 27).

Deux hypothèses s’opposent donc : a) la superstition est l’envers de la science, b) la superstition est le symétrique de la science. La construction en miroir du roman a donc une application concrète : l’image au miroir se reflète-t-elle à l’identique (et la superstition et la science concordent alors) ou est-elle inversée (alors science et superstition s’opposent) ? Ces deux premières possibilités ressortissent à la logique de la typologie, et de la répétition – à l’inversion près. Mais il est encore une troisième possibilité qui est est, elle, figurative, et non plus typologique : la superstition accomplirait la science.

Ces questions ouvertes par la construction du roman trouvent leurs répondants dans les débats qui agitent les personnages dans la fiction. Expérimentation Numéro Un réunit, on le sait, une kyrielle de scientifiques chargés de travailler sur le déchiffrement du code. Les sciences officielles s’y mêlent à d’autres, plus fantaisistes, voire farfelues. Lorsque Billy arrive au centre, il rencontre Cyril Kyriakos, un logicien transitionnel, qui est aussi membre d’une commission chargée de définir le mot « science ». Réunie bien avant que ne soient jetées les fondations d’Expérimentation Numéro Un, elle n’a pas réussi à accoucher d’une définition qui fasse l’unanimité, malgré plus d’un demi-millier de pages de débats. Cyril appartient à la sous-commission chargée de la phraséologie : « ‘‘Notre problème actuel consiste à décider si la définition de la science doit ou non englober des manifestations telles que les concoctions d’herbe, les emblèmes vénérés, la peinture de sable, les légendes orales, les chants cérémoniels et ainsi de suite’’12 » (I, 2, 47-48). Plus loin, Cyril dira que « si nous devons parvenir un jour à une définition du mot ‘‘science’’, nous devons admettre la possibilité que ce que nous considérons comme d’obscurs rituels ou superstitions puisse être en fait des entreprises scientifiques parfaitement légitimes13 » (I, 2, 55). Sciences dures et savoirs traditionnels, mais aussi rituels et superstitions, sont ainsi distingués, mais la possibilité de leur conjonction n’est pas exclue.

La discussion s’élargit ensuite à la connaissance mystique. Una Braun, consultante en hydrologie, intervient alors pour dire qu’elle espère que ne seront pas opposés « mysticisme oriental [Eastern mysticism] » et « science occidentale [Western science]14 » (I, 2, 55 ; 35). Une autre réflexion, faite par Mimsy Mope Grimmer, spécialiste de sexualité infantile, éclaire le débat. Selon elle, après l’âge d’or de l’enfance, « ‘‘la solidarité des contraires est complètement détruite. Avant même d’avoir appris à construire deux mots ensemble, vous voilà embourbé dans une existence pleine de dichotomies essentielles’’15 » (I, 2, 54).

Ce qui vaut pour l’histoire de l’homme vaut aussi pour l’histoire des sciences. La dichotomie science/mysticisme doit être renversée : science et mystique sont des visions du monde en miroir, opposées en apparence mais concordantes en réalité. On reconnaît là une forme spécifique d’articulation typologique dans laquelle l’agencement prend la forme de la correspondance des opposés :

On en trouve un bon exemple dans les Sermons de saint Augustin, qui, partant de la position symétrique occupée par le Christ et saint Jean Baptiste, remonte à de très nombreuses et fines ressemblances et oppositions dans les textes les décrivant : le premier est né au solstice d’hiver, quand les jours croissent, le second au solstice d’été, quand les jours décroissent ; Jésus naît d’une mère jeune et vierge, Jean Baptiste d’une femme âgée ; l’un est grandi par sa mort puisqu’il est élevé sur la croix, l’autre est diminué car décapité, etc. On voit que saint Augustin est ici plus attentif encore aux oppositions qu’aux identités […] (Todorov, 102).

La concordance de la science et du mysticisme est aussi la position défendue par un des personnages du roman, Chester Greylag Dent, prix Nobel de littérature, qui a consacré sa carrière à des « méditations spéculatives sur le ‘‘nœud insoluble’’ de la science et du mysticisme [speculative meditations on the ‘‘unsolvable knot’’ of science and mysticism] » (II, 416 ; 306).

Une autre hypothèse est envisageable pourtant, qui lit la structure du roman non plus comme une répétition typologique, mais un accomplissement figuratif, et elle est soutenue par la présence de personnages qui défendent la thèse selon laquelle la mystique accomplirait la science, voire la dépasserait. « Il n’est pas inconcevable que certaines choses existent par-delà les frontières de la recherche rationnelle16 », dit ainsi Simon Goldfloss (I, 6, 142). La mystique serait alors le point de relève de la science, car son règne s’ouvre là où celui de la science s’achève : « Le point de départ du mysticisme est la conscience de la mort, phénomène qui n’effleure pas la science sauf comme vision ultime et horrifiante de la recherche objective. Toutes les portes secrètes sont envahies par la terreur de la mort. Le mysticisme, parce qu’il a commencé par là, tend à devenir progressivement rationnel17 » (I, 2, 56), affirme Cyril Kiriakos. Le mysticisme n’est donc pas seulement un dépassement de la science, il tendrait à se constituer lui-même en science. Cette conviction est partagée par un personnage symétrique de Chester Greylag Dent, Shazar Lazarus Ratner, qui est, lui, prix Nobel de physique. Ratner affirme la supériorité de la mystique sur la science en proposant notamment une transposition du Big bang dans les termes de la Cabale juive (I, 10, 296-302 ; 216-218). Mais la position la plus radicale est défendue par Enrik Endor, qui révèle à Billy que « nous commençons à entrevoir que rien n’obéit à aucune loi18 » et, dans une version délirante de la physique d’Épicure, que « tout l’univers est en chute libre19 » (I, 5, 127). La fin du roman lui donne raison, qui marque une triple défaite, du rêve positiviste de Softly, des ambitions de la science et de la notion même de loi scientifique, et qui consacre, corrélativement, la victoire du mysticisme.

VII Terreur [Terror]

La fin du roman fait resurgir la figure de Pythagore, dont la vie et l’œuvre ont déjà été évoquées dans le deuxième chapitre, selon la logique de la construction en miroir. Billy a réussi à déchiffrer le code de l’étoile (14.28.57), et il a compris qu’il indiquait une heure : 2h 28 min et 57 sec. Mais la signification de cette heure reste inconnue : « ‘‘Les impulsions doivent être déchiffrées comme l’heure sur une horloge. Quand cette heure-là viendra, je ne sais pas, mais cela pourrait signifier que quelque chose va se produire’’20 » (II, 564). Les membres de l’équipe resserrée autour de Softly apprennent alors à la radio qu’une éclipse imprévue va se produire. Ils tentent une mesure désespérée, qui est aussi le titre du passage (« A desperate measure ») : Maurice Wu propose de faire appel à une femme capable de percevoir les choses au-delà du présent immédiat, une prophétesse, Skia Mantikos. Softly s’offusque : « ‘‘Je veux que cela reste scientifique. Pas de voyants, de devins, de prophètes ou de sorciers. Il s’agit d’un projet scientifique’’21 » (II, 573).

Appelée, elle se livre alors à une longue gesticulation privée de sens, en apparence. Comme l’oracle qui est à Delphes, Skia Mantikos n’exprime, ni ne cache sa pensée, elle signifie : « […] et de même qu’à chaque étape antérieure précédente, ces nouveaux exercices tiraient leur efficacité (aucun œil ni esprit ne vagabondait) de l’obscurité même [the very obscurity] qui motivait leur accomplissement22 » (II, 581). Si sa pantomime est incompréhensible pour les spectateurs, elle ne l’est pas pour le lecteur qui comprend l’efficace de sa prophétie : l’« obscurité » de la pantomime de Skia Mantikos – la bien nommée « prophétesse de l’ombre [the shadow prophet]23 » – n’est pas ce qui en voile le sens : elle en est le sens. À peine a-t-elle fini sa performance que les personnages entendent la voix de l’annonceur à la radio : « ‘‘Au top : quatorze heures, vingt-huit minutes, cinquante-sept secondes’’24 » (II, 582). Une éclipse totale couvre alors la terre d’obscurité, en un signe avant-coureur d’apocalypse. Softly est pris de panique et se rue vers le trou d’Endor, bientôt suivi de Billy qui pédale comme un dératé sur un tricycle, poursuivi par la progression de l’ombre et actionnant furieusement une sonnette d’où ne sort aucun son. Softly s’introduit dans le trou où il progresse en rampant, passant sur le cadavre d’Endor couvert de vers, tout en poussant des cris inarticulés. Une nouvelle fois, la pantomime de Skia Mantikos a valeur de prophétie puisqu’elle s’est tout d’abord lancée dans une lente rotation sur elle-même, dessinant la forme d’un cercle – ou d’un trou –, avant de tomber à plat ventre en geignant, comme le fera Softly.

La fuite paniquée de Softly ne marque pas seulement la défaite du projet Logicon, elle est aussi plus largement celle de l’esprit positiviste qui l’anime et de la foi dans le triomphe de la science sur le mystère. En effet, si Billy a réussi à déchiffrer le code, il est incapable d’en comprendre la signification. Plus largement, c’est l’ambition scientifique qui est prise en défaut, puisque personne n’a réussi à prévoir l’éclipse : « ‘‘Éclipse, dit Lown. – Juste une rumeur, dit Softly. – Peut-être n’est-elle pas imprévue, dit Bolin. Peut-être la prévoyait-on depuis le début.’’ Mainwaring secoua la tête. ‘‘Anomalie astronomique non référente. – Ne parlez pas ainsi, dit Softly. – La science est-elle morte ? demanda Bolin’’25 » (II, 570). Softly a fui dans le trou, l’éclipse est une anomalie astronomique, Billy n’a pas su déchiffrer le sens du message : la science est morte. Non seulement la science, mais aussi la notion même de loi scientifique. Par l’application de la théorie des zorgs inventée par Billy aux composants exo-ioniques sylphants, Walter Mainwaring découvre que la terre est tout entière plongée dans un mohole (II, 557 ; 425-426). Ce qui n’est pas sans conséquence : « ‘‘Si la relativité moholienne est valable’’, reprit [Orang Mohole], ‘‘nous assisterons un jour à des événements qui ne se conformeront pas aux prévisions de la science. Nous pouvons avoir à affronter, suivez-moi bien, un ensemble de circonstances totalement imprévues’’26 » (I, 9, 250). Le monde bascule dans le chaos, comme Endor l’avait annoncé, et la connaissance scientifique cède la place au règne de l’incompréhensible et au mystère. Si « aucune définition de la science n’est complète sans une référence à la terreur [no definition of science is complete without a reference to terror]27 », alors la terreur a terrassé la science.

Le nom de Pythagore apparaît dans la fin du roman, quand Skia Mantikos prononce son nom au terme de sa transe, nous l’avons dit. La référence n’est pourtant pas au mathématicien et scientifique, mais bien à l’inspiré, l’occultiste, le magicien – c’est le sens que prend l’adjectif « pythagoricien » à la période hellénistique. Quant à Softly, s’il refuse de se laisser séduire par « les écoles de superstition à la mode, la mystique comme laxatif naturel de la science, la gymnastique méditative ou les incantations mantriques de base28 » (I, 12, 357), c’est bien la défaite de ses convictions rationalistes et une « intuition mystique [mystical intuition] » qui précipitent in fine sa fuite devant l’« horreur de la catastrophe conceptuelle [the horror of the ideational apocalyspe] » (Cowart, 149), et vers le trou. Ratner’s Star propose donc une forme originale d’accomplissement figuratif, qui dit son impensé29. L’accomplissement est une abolition : le mysticisme a renversé la science et l’a terrassée.

VIII Boomerang [Boomerang]

Si, structurellement, la composition du roman est en miroir, dynamiquement, elle est fondée sur un mouvement d’aller et de retour, comme le roman l’indique, en abyme une nouvelle fois, par le trajet du signal de l’étoile, qui est en fait émis de la terre avant d’être renvoyé vers elle (II, 546 ; 402]) ; par le vol du boomerang, qui revient vers celui qui l’a lancé (I, 6, 146 ; 103) ; ou encore de l’écholocalisation, qui permet aux chauves-souris de se repérer dans l’espace (II, 536 ; 395).

Alors que, à la fin du roman, Softly fuit vers le trou d’Endor, terrifié par la catastrophe imprévue de l’éclipse, il repense à l’ancienne Égypte et à la Mésopotamie. Cette référence à la Mésopotamie renvoie au premier chapitre de la première partie, qui évoque les recherches mathématiques des anciens Mésopotamiens et leurs compétences astronomiques, qui s’illustrent notamment dans leur capacité à prévoir les éclipses30. Dans ce même paragraphe est évoqué pour la première fois dans le roman le calcul en base soixante31. À la lumière du dénouement, la simple succession des deux notations doit se lire comme une consécution logique : c’est grâce à la référence au calcul sexagésimal que Billy réussira à déchiffrer le code et à déterminer l’heure de l’événement astronomique – puisque l’heure se lit et se dit en base soixante.

La première référence à Pythagore, présente dans le deuxième chapitre, est compliquée par celle qui est faite à Thalès et à Héraclite : « Cyril : ‘‘Toute chose est eau’’, a dit le Grec. Una : ‘‘Toute chose ruisselle’’, a dit le plus grec des deux32 » (I, 2, 49). Si l’on range Thalès du côté de Pythagore, dont il prépare les découvertes, on ne peut qu’opposer Héraclite, « le plus grec des deux », aux deux premiers. C’est à Héraclite en effet que l’expression Panta rhei (« Toutes les choses coulent ») est attribuée par Platon, et c’est lui qui fait du feu l’élément premier, contre l’eau pour Thalès. L’opposition entre les deux éléments est confirmée par l’évocation de la mort de Pythagore dans les flammes du temple de Tarente : « Un rêve d’eau éteinte par les flammes [A dream of water put out by flame] » (I, 2, 66 ; 44). Or, c’est un phénomène étrange, l’inondation d’ombre, qui suscite par association d’idées l’évocation des philosophes et mathématiciens grecs : « Déterminer l’heure d’après l’ombre du soleil. Plus ou moins scientifique que l’heure indiquée par les horloges ? Un groupe de gens transportant des chaises longues s’avançait sur la pelouse. ‘‘Il y a des rumeurs, annonça Hummer. On va annoncer quelque chose d’énorme. Sérieusement, ça vibre. Pourrait s’agir de notre ami le mathématicien ici présent [Billy]. – La seule chose que je prévoie pour l’instant, c’est la progression de l’inondation d’ombre, répliqua Una. – Non, il se passe quelque chose. Je reconnais une vibration quand je la vois. Quelque chose d’important, et pas forcément apporté par voie d’eau’’33 » (I, 2, 49). L’inondation d’ombre est un phénomène inexpliqué qui voit se développer et s’élargir des taches d’ombre dans le centre de recherches34 . Cette fois, c’est la progression de l’ombre (le cadran solaire, l’inondation d’ombre) et l’horloge qui sont étroitement associées, comme elles le seront aussi dans la découverte de Billy, et de sa conséquence : l’éclipse35. Le contexte est en outre celui du débat sur les mérites comparés des techniques anciennes et contemporaines (cadran solaire versus horloges). Or, on le sait, la fin du roman marque la défaite des techniques les plus contemporaines, incapables de prévoir l’éclipse, ce que réussissaient pourtant à faire les Mésopotamiens.

Par deux fois (la prévision des éclipses/le système de notation sexagésimal, l’inondation d’ombre/l’horloge), l’association d’éléments qui sont présents à l’orée du roman ne prend son sens que lorsqu’ils sont relus à la lueur de la fin, qui les colore différemment. DeLillo invente donc une nouvelle forme d’articulation figurative, dans laquelle le second temps n’est pas la fin de l’articulation, mais renvoie vers le premier, dont l’analyse doit être reprise et complétée.

IX Progression rétrograde [Negative progression]

Plus le lecteur progresse dans la seconde partie, plus le chapitre auquel le nom du mathématicien renvoie est situé en amont dans la première partie. Et au terme du roman, il retrouve le premier chapitre. Ainsi, lorsque Billy jette, à l’ouverture du roman, un bandage dans la cuvette des toilettes de l’avion, il imagine « l’espace d’un instant un petit sparadrap identique flottant dans une autre cuvette en acier inoxydable de toilettes d’avion, au-dessus d’un point antipodal36 » (I, 1, 17-18). Ce « point antipodal » est précisément situé dans le dernier chapitre du roman, où le lecteur apprend que Billy s’est coupé le doigt en ouvrant la lettre dans laquelle il a trouvé la clé de la chambre d’Endor (II, 574 ; 423), inversant ainsi la chronologie des événements, puisqu’il saigne avant de s’être coupé le doigt.

En sortant des toilettes, Billy arbore un sourire oriental stéréotypé, un « antisourire [antismile] » (I, 18 ; 8). En contexte, le préfixe anti signe la négation, mais il renvoie aussi à la tension spécifiquement typologique entre type et antitype, également formalisée par Walter Maiwaring dans sa « théorie du trou [hole theory] », qui « implique la ‘‘création par paire’’, qui est la création simultanée d’une paire particule-antiparticule [« hole theory involves ‘‘pair creation,’’ which is the simultaneous creation of a particle-antiparticle pair »] » (II, 567 ; 418).

Cette progression régressive rencontre, une nouvelle fois, l’un des thèmes centraux du roman. Nous l’avons dit, le message codé ne provient pas de l’étoile de Ratner : il n’est que réfléchi par la présence d’un mohole. Quelle est son origine alors ? La terre elle-même, d’où le message a été émis dans un passé lointain. Il a été envoyé par une civilisation préhistorique, mais suffisamment avancée pour prévoir une éclipse totale du soleil que la science contemporaine n’a pas su anticiper, et maîtriser les moyens technologiques pour faire parvenir un message à l’humanité future. Mainwaring fait, à la demande de Wu, la synthèse des dernières découvertes auxquelles il est parvenu :

In the untold past on this planet a group of humans transmitted a radio message into space. We don’t know whether these people were directing their signals toward a particular solar system, toward a huge cluster of nearby stars, toward the center of our galaxy, toward another galaxy; or whether they knew of the existence and nature of the mohole totality and were perfectly aware that their message would return to planet Earth at a specific time in the future – a message, moreover, that was more likely to be preserved and detected, when we consider earthquakes, erosion and continental drift, in the form of a radio transmission than in a time capsule or other kind of sealed device. (II, 404-405)

« ‘‘Dans le passé de cette planète, un groupe d’humains a transmis un message radio dans l’espace. Nous ne savons pas si ces gens dirigeaient leurs signaux vers un système solaire en particulier, vers un énorme amas d’étoiles proches, vers le centre de notre galaxie, vers une autre galaxie ; ou s’ils connaissaient l’existence et la nature de la totalité mohole et avaient parfaitement conscience du fait que leur message reviendrait vers la planète Terre à un moment donné de l’avenir – un message, en outre, bien plus susceptible d’être préservé et détecté, quand on considère les tremblements de terre, l’érosion, et la dérive continentale, sous la forme d’une transmission radio que dans une capsule intemporelle ou tout autre type d’engin scellé.’’ » (II, 548-549)

Parallèlement, les découvertes archéologiques de Wu démontrent qu’à « un certain niveau des strates du sol les signes du primitivisme croissant de l’homme cessent brutalement, remplacés par une série de découvertes totalement inversées […]. […] Le développement mental de l’homme donne des signes d’essor à mesure que l’on creuse au-delà d’un certain point et qu’on creuse en profondeur. Une couche après l’autre, les preuves deviennent plus complexes37 » (II, 437). En un mot, passées les strates les plus anciennes connues, plus on remonte le temps, plus le degré de civilisation est élevé : « Plus on creuse profondément, plus l’homme est avancé. Cette thèse révolutionnaire commençait à se faire insistante [Man more advanced the deeper we dig. This revolutionary thesis was beginning to develop urgency] » (II, 436 ; 488).

La « théorie ‘‘contralogique’’ de l’évolution humaine [‘‘contralogical’’ theory of human evolution] » (II, 484 ; 358) permettrait de comprendre un phénomène géologique inexpliqué. Wu se souvient que des ingénieurs experts ont eu le plus grand mal à expliquer ce qu’ils prenaient pour une réaction nucléaire survenue dans un gisement d’uranium il y a plus d’un milliard d’années : « ‘‘Tout ne concordait pas. Il y avait bien une réaction en chaîne. La composition unique de l’uranium le prouvait. Mais les conditions capables de provoquer spontanément un tel événement n’étaient guère susceptibles d’avoir été réunies dans les circonstances d’alors’’38 » (II, 548). Il imagine alors que l’élan originel de l’évolution de l’espèce humaine a pu être suivi d’une période de dégénérescence liée à des maladies provoquées par les radiations : « ‘‘Puis, à un niveau primitif de fabrication d’outils, les choses ont repris un mouvement ascendant, pour nous amener au point que nous occupons actuellement’’39 » (II, 549). Si l’on accepte la théorie contralogique de l’évolution, plus on régresse, plus on progresse : c’est l’« évolution à rebours [reverse evolution] » (II, 526 ; 388), l’« avance en sens inverse [advancement backward] » (II, 527 ; 388) ou encore la « progression négative [negative progression]40 ». C’est aussi la structure du roman.

X Somme [Sum]

Les trois formes que nous avons reconnues et qui président à l’articulation des personnages, des objets ou des événements dans le roman sont donc les suivantes : l’articulation typologique (l’opposition entre science et mystique), l’accomplissement figuratif (la mystique comme fin de la science), et enfin le figurisme compliqué, qui oblige à faire retour vers l’élément premier pour l’entendre diféremment (la consécution logique qui lie la notation sexagésimale et la prévision des éclipses en I, 1, ou encore la solidarité entre l’inondation d’ombre et l’éclipse apocalyptique en I, 2).

Dans le roman de DeLillo, la structure du récit entre dans une relation dialectique avec les thèmes qui y sont centraux, et avec les discussions qui opposent les personnages, notamment celles qui s’intéressent aux relations, complémentaire ou antagonistes, de la science et du mysticisme. Dans un premier temps, ce sont les débats entre les personnages qui éclairent et complètent les questions laissées en suspens par la structure, en miroir, du récit. Dans un second temps, c’est la dynamique sous-jacente à la structure, calquée sur le vol du boomerang, qui invite à revenir sur les chapitres de la première partie pour les lire avec un regard à la fois neuf et éclairé. Elle trouve un écho au sein de la fiction dans la théorie contralogique de l’évolution humaine.

Nous ne prétendons pas que cette lecture rétrograde soit une invention des récits ici réunis, ni qu’elle soit leur apanage exclusif – il va de soi que tout récit s’écrit à partir de sa fin –, mais ils présentent la spécificité de systématiser cette lecture, de l’étendre à l’ensemble du récit et de proposer des formes dans lesquelles la rétroaction n’est pas seulement la confirmation d’une annonce, mais aussi parfois un renversement, voire une annulation.

XI Typologie de la typologie [Typology of typology]

Quelles sont les caractéristiques du figurisme en régime de fiction ? Ou plutôt : à quelles conditions peut-on parler de figurisme fictionnel, et donc le reconnaître ? La première contrainte est de disposition : le figurisme fictionnel établit une correspondance bi-univoque entre deux éléments, dont l’extension est variable. Elle peut aller du plus local, et articuler des personnages ou des objets de la fiction, voire de simples détails, au plus global, et conjoindre des ensembles de grande dimension, comme des livres entiers, en passant par des épisodes de dimensions intermédiaires. Le nombre de couples dans les textes est variable, Ratner’s Star en compte une douzaine, DeLillo étendant le principe à l’ensemble du récit.

Le figurisme suppose en outre a minima une répétition, et donc une relation de ressemblance, explicite ou implicite, entre les éléments articulés, même si la relation peut parfois s’établir entre des éléments qui sont en image inversée : le parallélisme se renverse alors en opposition.

Enfin, la relation de sens induite par cette articulation est dialectique et suppose que les éléments agencés prennent sens par leur confrontation. Dans sa version la plus simple, le second élément répète à l’identique le sens de l’élément premier, selon la logique du miroir : c’est le principe de la typologie. Dans une version plus complexe, le second élément met au jour un sens qui est latent dans le premier et qui est révélé par la mise en relation des deux (couple annonce–accomplissement, ou encore figure-vérité), selon la logique du figurisme cette fois. La forme peut encore être compliquée quand le second élément non seulement confirme le sens du premier, mais invite aussi à y reconnaître des sens seconds en forme d’harmoniques. Cette dernière forme présente une configuration non contradictoire ou une configuration contradictoire, selon que le déploiement des sens seconds confirme ou contredit les sens premiers, comme c’est le cas dans Ratner’s Star.

La relation entre les deux éléments peut donc être de répétition, d’accomplissement ou encore de complication. On notera que cette troisième forme n’existe pas dans l’exégèse biblique et qu’elle est donc une invention spécifique de la fiction. Elle renverse la relation de subordination hiérarchique de l’élément premier au second, et elle fait du premier le véritable noyau de sens : l’élément second ne constitue plus la fin du parcours interprétatif, mais une étape qui oblige à revenir vers l’élément premier. Ainsi éclairé, l’élément premier n’est plus plongé dans l’ombre du second, mais brille de feux plus nombreux. C’est ce que précise en abyme la description du vol du boomerang dans Ratner’s Star :

What we call a boomerang has no name in their dialect except on its return trip to the person who hurled it. Stuck in the dust it is nameless. Held in hand, nameless. Released, it remains nameless. Returning, however, it acquires a name – a name so sacred that even if I knew what it was I could not speak it here. (I, 6, 103)

« ‘‘Ce que nous appelons boomerang n’a pas de nom dans leur dialecte sauf quand il revient vers la personne qui l’a lancé. Tombé à terre, il n’a pas de nom. Tenu dans la main, pas de nom. Lancé, il reste sans nom. Mais quand il revient, il acquiert un nom – un nom si sacré que même si je le savais je ne pourrais pas le prononcer ici.’’ » (I, 6, 146)

À l’image du boomerang qui ne reçoit son nom qu’au terme de son vol, quand il fait retour dans la main qui l’a lancé, l’élément premier ne trouve son sens véritable que lorsqu’il est éclairé en retour par l’élément second. Contre l’aliénation et l’asservissement de la figura, et la réduction univoque de son sens, qui sont la fonction historique du figurisme, le figurisme fictionnel promeut son déploiement selon la logique de l’invention : « un nom si sacré […] que je ne pourrais pas le prononcer ici ». Le figurisme compliqué problématise en effet la tension présente dans le figurisme historique, qui est fondé sur un vice d’interprétation – ou une fiction d’interprétation, à tout le moins41. En apparence, le figurisme affirme la valeur prophétique d’événements de l’Ancien Testament qui annonceraient, en substance, la venue du Christ, les Évangiles, la Loi d’amour. En réalité, il est une interprétation du passé, qui invente rétrospectivement une correspondance et une ressemblance qu’il construit de toutes pièces entre un événement actuel, la venue du Christ, et des événements passés, auxquels il donne une signification prophétique qu’ils n’ont jamais eue. La typologie en régime de fiction renverse l’arbitraire en motivation pour fonder la dimension prophétique de l’élément premier, qui ne s’abolit pas en outre dans l’accomplissement du second, en vertu du principe de complication de l’élément premier.

Ouvrages cités

Auerbach, Erich, Figura. La Loi juive et la Promesse chrétienne [Figura, 1938], préface et traduction par Diane Meur, postface par Marc de Launay, Paris, Macula, « Argô », 1993 ; Figura, Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie, Fritz Schalk (éd.), Berne/Münich, Francke, 1967, III, p. 55-92.

Bultmann, Rudolf, « Origine et sens de la typologie considérée comme modèle herméneutique [Ursprung und Sinn der Typologie als hermeneutischer Method] » (1950), Philosophie, n° 42, juin 1994.

Cowart, David, Don DeLillo. The Physics of Language, Athens, University of Georgia Press, 2003.

DeLillo, Don, Ratner’s Star, New York, Random House/Vintage Books, « Vintage Contemporaries », 1989 ; traduction française : Don DeLillo, L’Étoile de Ratner, Marianne Véron (trad.), Arles, Actes Sud, « Babel », 1996.

De Lubac, Henri, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’écriture (1959-1964), 4 tomes, Paris, Cerf/Desclée de Brouwer, 1993, vol. 4 (p. 1-560).

LeClair, Thomas, « An Interview with Don DeLillo », Contemporary Literature, vol. 23, n° 1, hiver 1982.

Nietzsche, Friedrich, Aurore. Pensées sur les préjugés moraux [Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile, 1881] ; Fragments posthumes (1879-1881), textes et variantes établis par Giorgio Colli et Mazzino Montinari, Julien Hervier (trad.), Paris, Gallimard, « NRF », 1970.

Pépin, Jean, Mythe et Allégorie. Les origines grecques et les contestations judéo-chrétiennes, Paris, Aubier Montaigne, « Philosophie de l’esprit », 1958.

Todorov, Tzvetan, Symbolisme et interprétation, Paris, Seuil, « Poétique », 1978.

1 « ‘‘However, there’s always the view that an ultimate symmetry is to be avoided rather than sought, the reason being that this structural balance represents not victory over chaos and death but death itself or what follows upon death’’ » (I, 3, 74 ; 50).

2 « ‘‘L’étoile est binaire. – L’étoile de Ratner ?’’ » (II, 132, 93)

3 « A friend of mine said it was like reading the first half of one book and the second half of a completely different book. It’s true in a way. There’s a strong demarcation between the parts. They’re opposite. Adventures, reflections. Positive, negative. Discrete, continuous. Day, night. Left brain, right brain. »

4 « But [the parts] also link together. The second part bends back to the first. Somebody ought to make a list of books that seem to bend back on themselves. […] In Ratner’s Star, Softly, who is a sort of white rabbit figure, leads Billy into the hole that will take him back to the beginning of the book. In chapter one, Billy has a bandage on his finger – the finger he cut near the end of the book » (ibid., p. 28).

5 « ‘‘Study the planet. Observe the solar system. Listen to the universe. Know thyself. – Space. – Outer and inner space. Each bends into the other’’ » (II, 21).

6 « “Our Bibles are hand-glued and hand-stitched by refugees. They told me a Mr. Dyne might want to order in bulk.” “Go away,” he said matter-of-factly. “Both testaments,” the woman said. “Translated directly from the original tongues. Proofread by captured troops. Persian grain leather” » (II, 21).

7 « Type : Signifie aussi symbole, figure. Le sacrifice d’Abraham, l’Agneau Pascal étaient les types ou figures de la Rédemption ; le serpent d’airain de la croix » (Furetière).

8 « En II Corinthiens 3, 7 sq., le Christ est indirectement mis en parallèle avec Moïse dans la mesure où sont également mis en regard les διακονἰαι de l’ancienne et de la nouvelle Alliance, ainsi que la δὀξα de Moïse et celle de la fonction apostolique. Or cette dernière est bien la διακονἰαι du Christ (cf. II Corinthiens 4, 4-6). La mise en parallèle est antithétique pour autant que les διαθῆκαι sont mises en parallèle : celles de la lettre (γρἀμμα) qui tue et celles de l’esprit (πνεῦμα) qui vivifie » (10).

9 « I was trying to produce a book that would be naked structure. The structure would be the book and vice versa. Abstract structures and connective patterns. A piece of mathematics, in short. »

10 « He troweled and sorted in the dimness, wondering why it was that systems of religion were so often used as frames of reference for the clarification of ideas that were in no way related to spiritual attitudes. Self-contradiction. The flailing brilliance of initiates in those unspecifiable realms deemed so central to being. Newton resorting to the idea of God as an absolute encompassing structure in his theory of mechanics. Leibnitz in the heyday of his mysticism using binary arithmetic to try to convert the Emperor of China to Christianity ». (II, 387)

11 « There’s […] a kind of guiding spirit. This is Pythagoras, the mathematician-mystic. The whole book is informed by this link or opposition, however you see it, and the characters keep bouncing between science and superstition. »

12 « “Our current problem seems to be whether or not the definition of science should include such manifestations as herb concoctions, venerated emblems, sand-painting, legend-telling, ceremonial chants and so on” » (I, 2, 30).

13 « If we’re ever going to reach a definition of the word ‘‘science,’’ we’ve got to admit the possibility that what we think of as obscure ritual and superstition may be perfectly legitimate scientific enterprises” » (I, 2, 35-36).

14 « ‘‘On disait qu’elle avait des pouvoirs de sorcière, l’une des manifestations les plus modestes des arts interdits. Ou bien devrais-je dire science ?’’ » (I, 3, 76) ; « She was said to have witch’s grip, one of the lesser manifestations of the forbidden arts. Or should I say sciences ? » (I, 3, 51).

15 « ‘‘The solidarity of opposites is completely shattered. Before you’ve learned to put two words together, you are mired in an existence full of essential dichotomies’’ » (I, 2, 35).

16 « ‘‘It’s not unconceivable that some things exist beyond the borders of rational inquiry’’ » (I, 6, 100).

17 « “Mysticism’s point of departure is awareness of death, a phenomenon that doesn’t occur to science except as the ultimate horrifying vision of objective inquiry. Every back door is filled with the terror of death. Mysticism, because it started at that very point, tends to become progressively rational.” » (I, 2, 36).

18 « ‘‘We begin to see haw lawless everything is’’ » (I, 5, 89).

19 « ‘‘The whole universe is falling’’ » (I, 5, 89).

20 « ‘‘The pulses are meant to be seen as time on a clock. When it gets that time, I don’t know but something may be meant to take place’’ » (II, 415).

21 « “I want to keep it scientific. No seers, diviners, soothsayers or clairvoyants. This is a scientific project.” » (II, 423).

22 « […] and like the other things she’d done these latest exercices drew their effectiveness (no eye strayed nor mind wandered) from the very obscurity that motivated their performance » (II, 428).

23 II, 574 ; 423.

24 « ‘‘At the tone : fourteen, twenty-eight, fifty-seven’’ » (II, 429).

25 « “Eclipse,” Lown said. “Just a rumor,” Softly said. “Maybe it’s not unscheduled,” Bolin said. “Maybe it was due all along.” Mainwaring shook his head. “Noncognate celestial anomaly.” “Don’t talk like that,” Softly said. “Is science dead ?” Bolin said » (II, 420).

26 « “If Moholean relativity is valid,” he said, “we’ll one day witness events that do not conform to the predispositions of science. We may be confronted, pay attention, with a totally unforeseen set of circumstances” » (I, 9, 182-183).

27 I, 2, 55 ; 36.

28 « […] he was hardly the sort to be attracted to fashionable schools of superstition, to mysticism as science’s natural laxative, to gymnastic meditation or standard mantric humming » (I, 12, 262).

29 La phrase célèbre du Christ doit aussi s’entendre comme une dénégation : « Ne croyez pas que je suis venu abolir la Loi et les Prophètes ; je ne suis pas venu abolir mais accomplir » (Matthieu, 5, 17).

30 « Plus savants que la plupart, ces Mésopotamiens. Aptitude algébrique innée. Des hommes aux yeux brillants, à l’affût dans leurs ziggourats, et qui prédisaient les éclipses. » (I, 1, 14) ; « More clever than most, those Mesopotamians. Natural algebraic capacity. Beady-eyed men in ziggurats predicting eclipse » (I, 1, 5).

31 « “Le fait que ces notions aient toujours survécu aux civilisations qui les exprimaient pourrait amener à se poser une ou deux questions sur l’homme préhistorique et ses mathématiques. Qu’est-ce qui avait précédé la base de soixante ? Des notations de calendrier sur des outils en os ? Les doigts et les orteils ? Ou quelque chose de beaucoup trop colossal pour l’esprit moderne. Bien que les recherches véritables ne fassent que commencer, il n’est pas trop tôt pour nous préparer à quelques revirements saisissants.” Positif dans le sens des aiguilles d’une montre. Négatif dans le sens inverse.” » (I, 1, 14) ; « The fact that such ideas consistently outlive the civilizations that give rise to them and the languages in which they are expressed might prompt a speculation or two concerning prehistoric man and his mathematics. What predated the base of sixty ? Calendric notations on bone tools ? Toes and fingers ? Or something far too grand for the modern mind to imagine. Although the true excavation is just beginning, it’s not too early to prepare ourselves for some startling reversals.” Clockwise positive. Counterclockwise negative” » (I, 1, 8).

32 « Cyril : “All things are water,’’ said the Greek. Una : “All things flow,’’ said the Greeker of the two.” » (I, 2, 31)

33 « “There are rumors,” Hummer said. “Something big’s about to be announced. Seriously, the air is rife. Could involve our mathematical friend here.” “The only thing I anticipate right now is more shadow-flooding,” Una said. “No, something’s happening. I know rife air when I see it. Something big and not necessarily water-borne” » (I, 2, 31).

34 « Un point sombre apparut sur le sol, à une quinzaine de centimètres du pied droit de Biron Dyne. Il semblait s’étaler, un genre de tache. Mais il n’apparaissait aucune trace d’humidité. Juste une zone d’ombre qui s’étendait. » (I, 2, 34) ; « A dark spot appeared on the floor a few inches from Byron Dyne’s right foot. It seemed to be expanding, a stain of some kind. There was no evidence of wetness, however. Just a shaded area redoubling itself » (I, 2, 20).

35 « S’agit-il d’une simple ‘‘coïncidence’’ ? Du latin médiéval. Se produire ensemble. Quelque chose et son ombre. » (I, 3, 74) ; « Is this mere ‘‘coincidence’’ ? From the Medieval Latin. To happen together » (I, 3, 50).

36 « […] imagining for a moment an identical plastic strip floating to the surface of the water that filled a stainless-steel wash basin in a toilet on an airliner above an antipodal point […] » (I, 1, 8).

37 « ‘‘[…] at a certain layer of soil the signs of man’s increasing primitivism cease abruptly, to be replaced by a totally converse series of findings […]. […] Man’s mental development shows signs of surging upward as we dig past a certain point and continue down. Layer by layer there is evidence of greater complexity’’ » (II, 321-322).

38 « ‘‘Not everything fit in. There was a chain reaction all right. The unique composition of the uranium told them that. But the conditions that would invite such an event to take place spontaneously were not likely to have been present under the circumstances that prevailed in that time and place’’ » (II, 404).

39 « ‘‘Then, at a crude toolmaking level, things swung upward once again, taking us to the point we now occupy’’ » (II, 404).

40 « Il comprenait toutefois que les découvertes montraient bien trop de cohérence et de régularité dans leur progression (si négative qu’elle fût) pour pouvoir simplement s’expliquer [par le fait que « toute la série des couches avait pu être bousculée par des pratiques funéraires désordonnées ou par quelque spasme de terrain dans la zone des fouilles »]. » (II, 436) ; « He realized, however, that the findings showed far too much consistency and sense of progression (however negative) to be explained away [by the fact that « the entire series of layers had been disarranged by haphazard burial practices or some kind of earth spasm in the area of the dig »] » (II, 321).

41 « Et en fin de compte : que doit-on attendre des effets ultérieurs d’une religion qui, dans les siècles où elle fut fondée, s’est livrée à une bouffonnerie philologique inouïe sur l’Ancien Testament : je parle de la tentative d’escamoter aux juifs, sous leur nez, l’Ancien Testament, en prétendant qu’il ne contient que des enseignements chrétiens et qu’il appartient aux chrétiens en tant qu’ils seraient le véritable peuple d’Israël – alors que les juifs n’auraient fait que se l’arroger. Ensuite on s’abandonna à un délire d’interprétation et d’interpolation qui ne pouvait absolument pas s’allier à la bonne conscience : les savants juifs avaient beau protester, il devait, dans l’Ancien Testament, être partout question du Christ, et seulement du Christ, et particulièrement de sa croix, et partout où il était question d’un morceau de bois, d’une verge, d’une échelle, d’un rameau, d’un arbre, d’un saule, d’un bâton, cela devait être une prophétie du bois de la croix : même l’érection de la licorne et du serpent d’airain, même Moïse lorsqu’il étend les bras pour prier, et jusqu’aux épieux sur lesquels on rôtit l’agneau pascal, – tout cela ne serait qu’allusions et pour ainsi dire préludes à la croix ! Un seul de ceux qui l’affirmaient y a-t-il jamais cru ». (Nietzsche, p. 70)