Résumé :

Appliquée aux humains, la notion de « préhistoire » est encore souvent entachée de connotations péjoratives. De plus, quand on l’ausculte, elle se révèle très floue, désignant une immense période dont les débuts sont difficiles à fixer, ce qui est tout bonnement impossible pour la fin sauf à défendre une vision dangereusement ethnocentrée de l’histoire des humains. De fait, l’archéologie révèle depuis peu combien le cours de cette histoire a varié, et cela depuis les temps très anciens. Il nous faut trouver aujourd’hui les moyens pour écrire cette diversité, sa connaissance précise nous prémunissant contre deux mythes plus ou moins vivaces, celui d’un progrès continu et celui, symétrique, de la déchéance depuis le Néolithique. Pour mieux saisir la multiplicité des imbrications entre humains et autres vivants au cours des temps, il reste aussi à proposer des récits moins anthropocentrés, l’histoire très ancienne constituant un terrain de choix pour s’y exercer.

Pour commencer, je propose de cerner rapidement ce qu’englobe l’idée de préhistoire pour le plus grand nombre. Voyons alors à quelles autres notions elle est communément associée au-delà des cercles savants et regardons pour cela ce que propose l’excellent dictionnaire de synonymes en ligne du CRISCO (https://crisco2.unicaen.fr/des/) à propos de l’adjectif « préhistorique ». L’algorithme suggère comme substituts « antédiluvien », « ancien », « vieux », « suranné » ainsi que « démodé ». À la lecture de ces propositions, le (pré-) historien que je suis ressent qu’une étrange communauté de destin le relie à ses collègues médiévistes : les uns et les autres, nous affrontons continuellement les préjugés attachés à nos champs de recherche respectifs, leurs noms et adjectifs servant de métaphores pour évoquer l’archaïsme.

I Préhistoire : deux mythes persistants

Or l’idée d’arriération est facilement exacerbée avec la notion de « pré-histoire » et son préfixe en quelque sorte privatif. Par exemple, c’est avec ce genre de sous-entendus offensants qu’un président français en visite à Dakar en 2007 osa tancer celui qui, soi-disant, « n’est pas assez entré dans l’histoire »1. À d’autres, menacés de « revenir à l’âge de pierre », il est promis l’apocalypse, la responsabilité leur étant éventuellement imputée si eux-mêmes rappellent combien l’extractivisme productiviste est désastreux.

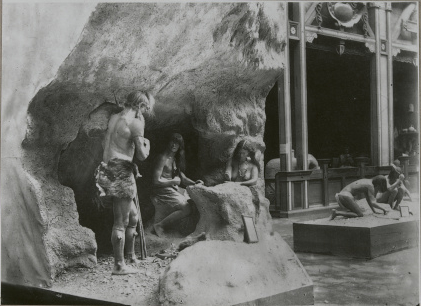

Mais, le nombre de ces contestataires allant heureusement croissant, un retournement de sens plus avantageux semble s’amorcer, contrevenant au discrédit persistant. Le « régime paléo » a la cote tandis que des survivalistes miment la préhistoire. Hors ces détournements folkloriques, celle-ci connaît un surcroît d’intérêt bien plus raisonné : offre éditoriale grandissante, nombreux documentaires télévisés, expositions jusqu’au dernier étage du Centre Pompidou à Paris (Debray, Labrusse, Stavrinaki)… Il se pourrait que nous vivions un « moment préhistorique », comme il s’en était déjà produit un, à la fin du XIXème siècle, lorsque les expositions universelles mettaient en scène les débuts de l’humanité (Quiblier)

(fig. 1). À l’époque, c’est l’hymne aux progrès accomplis depuis ces commencements que l’on célébrait et celui-ci fut encore explicitement entonné à Dakar. Mais une telle apologie perdant sa popularité, l’intérêt pour la préhistoire s’accorde plus volontiers de nos jours à l’anxiété qu’engendrent les crises écologiques ainsi qu’au mythe primitiviste des paradis perdus que cette peur réactive (Valentin, 2021, 90-95). Ainsi, les préjugés contradictoires issus de deux récits fictionnels concurrents — ascension guidée par le progrès ou bien chute — se mêlent dans les imaginaires actuels aux connaissances de plus en plus nombreuses et solides que procure l’essor de l’archéologie. Ces savoirs se propagent vite et largement (Riffaut H., Roustan M) vu l’intérêt du moment et l’effort correspondant de valorisation par les archéologues. Néanmoins le grand public ordonne encore avec difficulté ces notions, les institutions scolaires consacrant d’ordinaire peu de temps à fonder un socle commun de références.

II Préhistoire : quand commence-t-elle ?

Parmi d’autres, une des conséquences de cette confusion ambiante est l’embarras quand il s’agit de concevoir un début pour la préhistoire et, partant de là, de définir son objet. Les connaissances se diffusant, le flou diminue heureusement : dans la culture populaire d’aujourd’hui, les humains préhistoriques que 65 millions d’années séparent des dinosaures cohabitent rarement avec eux. Mais ces fascinants reptiles sont encore souvent considérés comme des espèces « préhistoriques » elles-aussi — plutôt que « fossiles » disent les scientifiques — au même titre alors que toutes celles que côtoient ensuite les humains pendant les 2,8 millions d’années de leur existence, bien courte en proportion. Cette indistinction terminologique accroît évidemment la difficulté qu’un grand nombre éprouve à se repérer dans de telles durées, immenses ou brèves selon les échelles considérées. Cependant, avec une telle indifférenciation lexicale, le sens commun garde ouverte la possibilité intéressante que les animaux non-humains, ayant connu une préhistoire, aient eu par là même eux aussi une histoire, au sens le plus général sur lequel nous reviendrons.

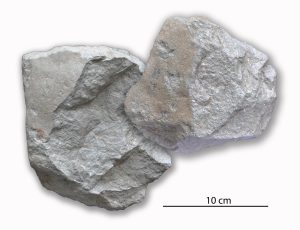

Ouvrir une telle possibilité ne présente pas seulement un intérêt spéculatif, on s’en rend immédiatement compte lorsque l’on veut, comme c’est mon cas ici, puisque c’est mon champ de compétences, restreindre le sujet à la préhistoire « humaine » et déterminer alors à quand remonte spécifiquement son début. On a cité un peu plus haut le seuil de -2,8 millions d’années parce qu’il est conventionnel, correspondant aux plus anciens fossiles trouvés en Afrique que beaucoup de paléoanthropologues classent dans le genre Homo (cf. H. habilis et H. rudolfensis). Mais ce repère usuel ne fait pas pour autant l’unanimité, certains chercheurs considérant plutôt ces taxons, en raison d’une bipédie différente de la nôtre, comme des représentants d’un genre voisin parmi les Hominines, celui que l’on nomme Austrolopithecus (Balzeau) et auquel appartient, entre autres, le fameux fossile surnommé « Lucy » (cf. A. Afarensis). Celui-ci remonte aux environs de -3 millions d’années, époque qui correspond aussi grosso modo à celle des outils taillés les plus anciens actuellement connus (Harmand, 139-151 ; Texier, 72-75) (fig. 2).

Ces outils précèdent donc largement les premiers Homo, surtout si on date finalement ceux-ci non pas de -2,8 millions d’années, mais de -2 quand apparaissent en Afrique puis en Eurasie des paléo-espèces bipèdes à gros cerveaux (H. erectus, H. ergaster, H. georgicus, H. antecessor etc.) ressemblant beaucoup plus à Homo sapiens, espèce apparue il y a 300 000 ans et aujourd’hui seule sur terre.

Il existe donc beaucoup d’hésitations chronologiques et de controverses passionnantes au sein de la communauté savante autour ce qui particularise l’humanité passée, tant en ce qui concerne son anatomie et son répertoire locomoteur que ses techniques, seules voies d’accès à ses facultés cognitives. Au bout du compte, peut-être a-t-on intérêt, comme y invite le sens commun, à rester dans le flou à ce propos, c’est-à-dire à ne pas trop isoler la préhistoire humaine et surtout à reformuler les interrogations sur son émergence en s’affranchissant de la question métaphysique obsédante des « débuts ». Il faut pour cela se placer (enfin !) dans la perspective d’une évolution humaine non seulement buissonnante, mais qui procède aussi en mosaïque, autrement dit qui associe diversement, quelquefois par convergence ou exaptation, des caractères présents chez bon nombre d’espèces parfois phylogénétiquement très éloignées les unes des autres et des Hominines.

De ce point de vue, il me semble qu’un tournant intellectuel majeur se produit ces temps-ci, accompagnant l’obsolescence accélérée de la pensée dualiste qui s’est construite en Occident, depuis grosso modo la Renaissance, autour du grand partage Nature versus Culture (Descola 2005). Nous sommes par conséquent à la veille de très profonds changements de paradigmes dans nos façons de penser les originalités de l’humanité à l’heure où s’intensifie l’exploration par les éthologues d’un continent encore presque inexploré, celui des très diverses formes de sociétés, intelligences et techniques animales (voir notamment Lestel). Avec la découverte, à la fin du XXème siècle, des analogies comportementales entre humains et autres Hominidés (chimpanzés, bonobos, etc.), la préhistoire a déjà commencé à rompre avec l’anthropocentrisme (Joulian) ; pour raisonner plus à l’aise, il faudra qu’elle ose aller jusqu’à se dégager du primatocentrisme.

III Préhistoire : diverses altérités

Ces changements de paradigmes seront également très profitables pour aborder la diversité intrinsèque de l’humanité passée qu’il convient donc d’écrire au pluriel : à ce jour, les paléoanthropologues n’identifient pas moins d’une vingtaine d’humanités, de paléo-espèces pour être plus précis, dont plusieurs ont évolué en parallèle et peut-être même cohabité (Balzeau). Concernant cette pluralité, qui s’enrichira probablement encore de nouveau taxons, la notion de « parenté alienne » proposée, parmi d’autres beaux concepts, par Baptiste Morizot (Manières d’être vivant, p. 67), me paraît constituer un outil tout particulièrement efficace. Cette notion qu’il utilise pour aborder n’importe quel vivant possède a fortiori une grande puissance heuristique quand on la restreint aux déjà nombreuses altérités humaines auxquelles nous sommes plus étroitement reliés par l’histoire évolutive. Parmi les préhistoriens, plusieurs — et ce n’est pas mon cas — se sont spécialisés dans ce buissonnement de paléo-espèces précédant la solitude des Homo sapiens depuis la disparition de nos cousins Homo neanderthalensis, il y a 40 000 ans. Ceux-là parmi mes collègues qui remontent parfois très loin avant ce moment correspondant aux débuts du Paléolithique récent en Europe2 ont alors à emprunter une ligne de crête bien étroite entre ce que l’on pourrait surnommer Sapiensmorphisme et Sapienscentrisme. Autrement dit, en abordant ces parentés aliennes, il leur faut éviter d’assimiler leurs manières d’être et de penser aux nôtres, lesquelles ne doivent pas servir non plus de seule jauge pour appréhender les leurs. Cet exercice, au fondement de toute éthologie — celle-ci consistant à « retraduire, encore et encore » (Morizot, 2016 106) — relève, reconnaissons-le, d’une ascèse intellectuelle particulièrement exigeante, quasi-aporétique parfois puisque l’exercice consiste à analyser une forme d’intelligence par les moyens d’une autre possiblement différente, en l’occurrence la nôtre.

En raison de cette difficulté, je ne connais pour l’instant aucune tentative aussi réussie que l’épistémologie esquissée récemment par Ludovic Slimak, spécialiste des Homo neanderthalensis et de ce que l’on appelle le Paléolithique moyen en Europe entre -300 000 et -40 000. Le programme de travail ardu qu’il propose inclut une critique serrée des rares indices de production de signes à cette époque, la plupart finalement ambigus si on les considère autrement qu’au prisme de nos propres systèmes sémiotiques et symboliques (fig. 3).

L’auteur propose également des perspectives novatrices sur les techniques néandertaliennes et leur absence apparente de standardisation en comparaison des instrumentations qui nous sont les plus familières chez Sapiens. Tout cela fait écho, et je m’en réjouis, à des recommandations plus génériques que j’énonçai récemment : « il faut tenter de dépassionner les débats, en étudiant les faits en eux-mêmes, sans déprécier, mais sans chercher non plus à réhabiliter quiconque, comme certains le font pour Néandertal, ce qui selon moi est absurde. Le Paléolithique moyen n’a pas à être comparé sans cesse au Paléolithique récent, surtout pas quand on le réduit à ses expressions européennes » (Geneste, Valentin, 2019, 67).

IV Préhistoire : à quels rythmes ?

Du reste, il est d’autant plus compliqué de comparer le Paléolithique moyen (et ancien) au Paléolithique récent (ainsi qu’aux prolongements dits « mésolithiques »3 à partir de -12 000) que les rythmes évolutifs lors de ces phases tardives dont je suis spécialiste furent probablement bien différents de ceux qui les précèdent. Certes, quand on les confronte à ceux qui constituent l’histoire postérieure, les changements du Paléolithique récent et ultime (cf. Mésolithique) paraissent encore très lents : par exemple, 20 000 ans d’art des grottes si stable en Europe jusque vers -14 000 ! Mais ces changements semblent tout au contraire bien trépidants dès qu’on les compare aux très longues cyclicités des Paléolithiques ancien et moyen, donc à de probables « régimes d’historicité » (Hartog) très différents, symptômes, parmi d’autres, des diverses formes d’altérité humaine que nous fait découvrir la préhistoire.

Rappelons toutefois que ces changements de rythme historique ne recoupent pas systématiquement les distinctions anatomiques entre paléo-espèces : par exemple, durant le Paléolithique moyen, les premiers Homo sapiens d’Afrique et du Proche-Orient sont rarement les auteurs d’innovations manifestes avant leur expansion vers l’Eurasie puis les Amériques. Ces premiers représentants de notre espèce n’ont été novateurs (en matière de techniques de chasse et aussi de signes) que dans certains contextes seulement, en particulier entre -90 000 et -50 000 en Afrique australe (Rigaud, Texier, Parkington, Poggenpoel) (fig. 4).

Une telle accélération occasionnelle des rythmes évolutifs, avant celle du Paléolithique récent européen il y a 40 000 ans, est donc assez probablement fonction de circonstances sociologiques particulières, celles-ci potentialisant certaines aptitudes cognitives non exprimées en d’autres contextes. Peut-être ces dispositions sont-elles du reste déjà présentes à l’état latent chez d’autres humanités (et d’autres animaux non-humains ?), comme cela semble être le cas pour certaines facultés sémiotiques voire symboliques s’exprimant par intermittence dès Homo erectus, il y a 500 000 ans au moins (d’Errico, 2021, 22-51).

V Préhistoire : par quels chemins ?

C’est donc avec les débuts du Paléolithique récent et en Europe, quand Homo sapiens parvient sur ce bout de continent vers -40 000, que se produit une accélération locale particulièrement nette prenant même l’allure d’un précipité d’innovations si l’on se place à l’échelle de la préhistoire tout entière. Mais, à l’échelle des temporalités historiques plus tardives et familières, il s’agit d’une accrétion tout de même encore très lente puisqu’elle dure au moins dix millénaires (!) : standardisation des outillages en pierre, mise à profit inédite des matières osseuses pour fabriquer d’autres instruments — certains rendant possible la chasse à distance — ainsi que pour matérialiser toutes sortes de signes, en particulier des images d’animaux, lesquelles ont été reproduites jusqu’aux tréfonds des grottes. L’Indonésie est le seul endroit où l’on trouve de l’art chthonien aussi ancien (et même probablement plus), lequel semble associer animaux et figures anthropomorphes plus étroitement qu’en Europe. Se développent aussi dans ces contrées des systèmes techniques très différents de ceux que l’on observe dans l’Europe du dernier cycle glaciaire, lesquels sont en partie centrés sur l’utilisation du renne et parfois du mammouth. Les observations en Asie du sud-est laissent penser que, là-bas, c’est plutôt une « civilisation du végétal » qui s’est constituée précocement, autrement dit un système technique fondé sur le bambou, ce matériau essentiel pour l’outillage ne laissant aux pierres taillées qu’un rôle secondaire, celui de l’acquisition des plantes (Forestier 159-166). Tout autres encore semblent être les grandes orientations techniques en Asie plus septentrionale qui, elle aussi, se démarque de l’Europe par des innovations originales comme la fabrication de tout petits éléments d’armes en pierre hautement stéréotypés ou comme les premières céramiques accompagnant la sédentarisation locale de certains chasseurs-collecteurs. Ailleurs au cours du Paléolithique récent, il existe encore d’autres innovations inconnues en Europe, mais très marquantes comme par exemple les toutes premières lames de haches en pierre polie chez les chasseurs-collecteurs mobiles d’Australie dès -60 000 (fig. 5),

soit près de cinquante millénaires avant la réinvention d’objets en pierre aussi résistants par les premiers paysans du Proche-Orient et, indépendamment, par des chasseurs-collecteurs en Europe septentrionale. Ainsi entrevoit-on une diversité planétaire insoupçonnée des trajectoires techniques — occasionnellement convergentes — à partir de tous ces nouveaux repères que révèle, depuis peu, la mondialisation récente des recherches archéologiques. Les signes et symboles diffèrent eux aussi, leur matérialisation sur des supports résistants parvenus jusqu’à nous (pierre et os) étant du reste très inconstante si bien qu’alternent de ce point de vue des « foyers » extrêmement denses comme l’Europe du sud-ouest et des zones vides (de témoins, mais peut-être pas, à l’origine, d’œuvres, alors possiblement éphémères ou non conservées).

En conséquence de ce qui précède, le Paléolithique récent européen et ses prolongements mésolithiques (de -40 000 à -7 000 en France) doivent être dorénavant considérés en ce qu’ils sont, comme le déroulement historique le plus étudié pour l’instant depuis le XIXème siècle et l’invention de la préhistoire. Mais ce déroulement n’a aucunement valeur de modèle universel, étant le produit géographiquement limité d’un ensemble particulier de circonstances. Parmi ces conjonctures, il y a certainement, on l’a dit, des facteurs sociologiques dont il ne reste que des bribes à décrypter pour les préhistoriens, lesquels s’emploient par ailleurs à évaluer — grâce à la paléogénomique maintenant — les ordres de grandeur démographiques qui ont pu jouer aussi dans les divergences. Évidemment, les circonstances sont aussi écosystémiques, d’autant qu’il s’agit de chasseurs-collecteurs immergés dans des paysages très variés à l’échelle planétaire et, de plus, changeants au gré de fluctuations climatiques pléistocènes très abruptes, parfois en quelques décennies seulement (d’Errico, Sanchez Goñi, Vanhaeren, 2006, 265-282). Le poids de ces facteurs écologiques s’observe même à plus petite échelle comme en Europe : à partir du dernier maximum glaciaire vers -22 000, un Paléolithique récent des zones boisées méditerranéennes s’y met en place, celui-ci préfigurant par certains aspects une autre civilisation du végétal ensuite bien plus répandue en Europe, celle du Mésolithique. Ces formes précoces d’adaptation méditerranéennes affichent en cela de nets contrastes avec les véritables civilisations du renne ou du mammouth que l’on trouve dans les contrées plus septentrionales, couvertes de steppes et de forêts claires jusqu’à la fin du Pléistocène. Et si, à partir de -12 000 et des débuts de l’Holocène, le Mésolithique européen paraît encore plus diversifié, c’est sans doute parce qu’il coïncide avec une diversification nettement accrue des écosystèmes et avec un élargissement des terres habitées par les derniers chasseurs-collecteurs européens (hautes latitudes et altitudes ainsi que milieux insulaires peuplés grâce à l’essor de la navigation).

Si j’entre (à peine) dans le détail de ces derniers millénaires avant la néolithisation de l’Europe, sur lesquels portent beaucoup de mes recherches (Valentin, 2008), c’est aussi pour insister sur des perspectives particulières qui s’ouvrent aux préhistoriens. Si leur ambition sur cette époque se revendique parfois audacieusement de la « palethnologie », à la suite d’André Leroi-Gourhan (Valentin, 2015, 173-186), voire d’une sorte de (paléo) sociologie (Pigeot 2004), ou bien de la « paléohistoire » (cf. infra), elle ne peut plus faire l’économie de réflexions sur les diverses co-évolutions entre chasseurs-collecteurs et autres vivants à l’échelle de chaque aire géographique. Or ces considérations restent peu développées jusqu’à présent en tant que telles (Bignon, 2008), la plupart des études étant encore centrées sur la chasse ainsi que sur l’exploitation de ses produits et présentées alors comme des succès adaptatifs, d’une façon qui demeure assez anthropocentrée. Or, à cette échelle aussi, celle de l’histoire des sociétés humaines, il me paraît indispensable de cesser d’extraire la destinée de Sapiens de celle des autres vivants (Morizot 2023), de sorte que l’on puisse saisir des modes de cohabitation évidemment très différents de ceux qui nous sont familiers : en Europe durant le Paléolithique récent, avec en moyenne moins d’un humain par 100 kilomètres carrés, de toutes petits collectifs d’Homo sapiens cohabitaient avec une multitude de sociétés composées d’autres animaux. Il est impossible de faire abstraction de ce « mode d’être au monde » (Grosos 2021) quand on s’interroge par exemple sur l’omniprésence des ongulés particularisant à cette époque l’art européen, sans que l’on puisse déterminer précisément à quelle « ontologie » elle ferait référence dans le vocabulaire de Ph. Descola (2023) même si, pour les derniers millénaires de cet art, une piste séduisante guide plutôt vers « l’animisme » au sens proposé par l’anthropologue (Birouste).

VI Préhistoire : multiplicité du Néolithique

À l’échelle planétaire, la pluralité des trajectoires historiques augmente encore au début de l’Holocène vers -12 000 avec, en plus d’économies mésolithiques s’accompagnant de nomadisme comme auparavant, divers modes de sédentarisation des chasseurs-collecteurs (fig. 6).

Au vu des analogies ethnographiques, on soupçonne que de telles sédentarisations ont pu s’accompagner de transformations sociologiques majeures, en particulier de l’apparition de richesses et d’inégalités sociales (Testart 2012). Les toutes premières pratiques agricoles et pastorales que l’on qualifie de « néolithiques » n’apparaissent qu’ensuite. Mais, et cela ajoute encore de la diversité, toutes les sédentarisations n’y conduisent pas directement, comme on le constate au Japon avec les pêcheurs-chasseurs-collecteurs sédentaires de la longue période du Jōmon (Demoule). Là-bas, c’est seulement vers -2 300 que parviennent de Corée des pratiques domesticatoires, la néolithisation de l’archipel étant par conséquent qualifiée de « secondaire » puisque d’origine allochtone. C’est aussi le cas en Europe occidentale, tributaire comme plusieurs autres régions et selon des rythmes très variés, du foyer — « primaire » — d’innovations proche-oriental, des vagues de colons qui en sont partis et de l’acculturation progressive par eux des chasseurs-collecteurs européens.

Dans ce foyer proche-oriental comme dans les autres (en divers lieux des Amériques, de Chine ou de Mélanésie et à différentes époques), on sait maintenant que la néolithisation correspond à de longs processus et non à des révolutions au sens historique du terme avec sa connotation de soudaineté. De tels processus, probablement très peu conscients et programmés au début, ne s’accompagnent pour un temps d’aucune nouvelle mutation sociologique aussi marquante que celles qui résultent des sédentarisations de chasseurs-collecteurs plus anciennes (cf. supra). Au Levant par exemple, la transformation des modes de vie qui démarre vers -11 500 s’étale sur pas moins de 2 500 ans au cours desquels les chasseurs-collecteurs sédentaires deviennent chasseurs-collecteurs ainsi que petits agriculteurs — sans en mesurer tout de suite les conséquences — puis chasseurs-collecteurs-agriculteurs et éleveurs, puis agriculteurs-éleveurs et secondairement chasseurs (Vigne).

Il est par conséquent clair qu’à l’échelle mondiale le Néolithique ne peut plus s’étudier, lui non plus, autrement que dans sa vaste multiplicité de formes et de rythmes, quel que soit l’angle d’approche. Cela est vrai des pratiques elles-mêmes (la domestication du cochon d’Inde dans les Andes n’implique évidemment pas les mêmes dispositifs zootechniques que celle de l’aurochs au Proche-Orient) comme des impacts très variables de ces pratiques sur la biosphère (rien de commun entre l’aménagement de « jardins » dans diverses zones tropicales et la déforestation progressive en certains endroits de l’Europe). C’est ce que résume avec beaucoup de finesse l’anthropologue Charles Stépanoff (2020) : « Une multitude [de] foyers de domestication ont existé, donnant naissance à une incroyable diversité d’imbrications vitales entre des humains, des animaux et des plantes tant domestiques que sauvages ». Et même si celles-ci se traduisent par des formes de mutualisme inédites à l’échelle de notre très longue histoire, on peut déduire de cette variété d’imbrications une grande diversité des modes d’être accompagnant ces nouvelles façons de cohabiter avec les autres vivants. Après les réflexions pionnières d’André-Georges Haudricourt, c’est ce qui conduit Philippe Descola (Face aux images, p. 292) à rappeler avec insistance qu’il ne faut pas simplifier les ontologies néolithiques : « Je pense qu’il faut se méfier de l’euro-centrisme. On voit encore la néolithisation avec les lunettes du Proche-Orient. [En] Amazonie, la néolithisation y est un processus de longue durée qui n’a pas profondément transformé les problèmes que les gens se posaient dans leurs rapports aux non-humains ».

VII Préhistoire : quand finit-elle ?

Reste que l’invention de certaines formes d’agro-pastoralisme comme celles qui ont essaimé depuis le Proche-Orient a fini par conduire à des transformations profondes dans les modes de vie à plus ou moins long terme — en Europe occidentale sans doute pas avant -4 000, c’est-à-dire durant « l’âge du Bronze » et, en bien d’autres endroits, par suite de la mondialisation récente des échanges. Ce furent donc bien au final des révolutions, non plus dans un sens historique, contestable nous l’avons dit, mais dans l’acception, mécanique en quelque sorte, d’un changement d’état à longue échéance. Cela incite Jean Guilaine (Incertitudes frontalières, p. 59) à considérer que : « le tournant décisif de la révolution agricole qui allait changer la face du monde aux plans économiques, sociaux, génétiques, linguistiques [ne peut plus être] cantonné dans la préhistoire alors qu’il signe l’amorce d’une histoire rurale qui se poursuit sous nos yeux ».

Est-ce alors avec les Néolithiques qu’il convient de faire commencer l’histoire — ou la « protohistoire », nuancent certains comme Jean Guilaine lui-même ? Faut-il admettre aussi que « la distinction qui a commencé à se mettre en place au Proche-Orient à partir de 9 000 ans avant notre ère a eu plus d’incidences sur l’histoire de l’humanité que l’invention de l’écriture » (Grosos, 2023). Une fois encore, tout dépend de l’endroit considéré sur la planète et de la forme de néolithisation qu’on y observe, certaines laissant jusqu’à aujourd’hui une faible empreinte sur la biosphère, sans modifier nécessairement les ontologies comme nous l’avons déjà rappelé à travers les mots de Philippe Descola. Et là où le processus conduit in fine à de vraies révolutions dans les modes d’être et de vie, c’est le moment de l’amorce, et donc d’un éventuel seuil, qui peut varier beaucoup. À ce titre, il est par exemple possible de considérer que l’Europe des Balkans a quitté la préhistoire pour la (proto) histoire dès -8 500, l’actuelle France entre -8 000 et -7 000 tandis qu’a contrario une part de la Laponie est restée le domaine exclusif des chasseurs-collecteurs jusqu’au XVIIème siècle de notre ère.

Quant à l’entrée dans l’histoire, cette fois au sens très restreint, tout dépend d’abord de ce que l’on retient comme seuil, si c’est l’écriture ou bien l’apparition des États, lesquels furent longtemps très circonscrits et de surcroît éphémères (Scott). Si l’on en reste à l’écriture, laissons Jean-Loïc Le Quellec (Il n’y a pas de pré-histoire, p. 276) résumer l’embarras concernant l’Afrique où l’histoire au sens le plus limité démarre bien plus tôt qu’en Europe en quelques endroits : « si l’on adopte cette démarcation par l’écriture, en Afrique l’histoire débute au IVe millénaire AEC avec l’Égypte, dans le Ier millénaire AEC pour le Maghreb (avec l’écriture libyco-berbère), ou bien, plus largement, avec l’introduction de l’arabe à partir du VIIe siècle de notre ère, en 1800 au Liberia avec l’invention de l’alphabet bassa (à moins que ce ne soit dans les années 1930 avec celle des syllabaires kpelle et Loma), ou encore en 1903 au Cameroun avec le syllabaire bamoum, en 1921 dans la Sierra Leone avec le syllabaire mende, en 1948 avec l’écriture n’ko inventée pour noter les langues mandingues, en 1978 au Congo avec l’écriture mandombe, et… dans une époque future en bien d’autres régions ». En Europe, la chronologie des apparitions de l’écrit est plus resserrée, mais sans que cela règle la question du seuil précis à prendre en considération : l’invention initiale des systèmes scripturaux, leur large diffusion ou bien une pratique un tant soit peu courante.

Si cette chronologie est plus courte en Europe, c’est aussi qu’il existe un aspect par lequel ce bout de continent se démarque depuis la néolithisation : le déroulement plus séquentiel qu’ailleurs de son histoire récente. Certes, des formes dissemblables de sociétés y ont coexisté, on l’a évoqué avec le cas des chasseurs-collecteurs extrêmement tardifs en Laponie, mais, au total, les coexistences furent moindres qu’elles ne le sont encore aujourd’hui en Afrique ou aux Amériques, continents sur lesquels voisinent toujours chasseurs-collecteurs (fig. 7)

et agro-pasteurs, lesquels sont organisés ou non en états, pratiquent ou non leur propre écriture, etc. Et c’est ce cours européen plus séquentiel qu’ailleurs (les économies de chasse-collecte ayant massivement été remplacées par l’agro-pastoralisme, lequel a alimenté des sociétés urbaines puis étatiques) qui, servant de jauge universelle durant l’époque des Lumières, a inspiré ce que l’on appelle « l’évolutionnisme social linéaire ». Cette vision téléologique de l’histoire humaine imprégna longtemps la façon de penser la diversité planétaire des sociétés : celle-ci fut ordonnée sur une échelle factice, puisqu’unilinéaire à l’image du scénario historique propre à l’Europe. Il est urgent de récuser définitivement cette extrapolation abusive, vu la multitude de trajectoires que l’on découvre dès la préhistoire, souvent à l’échelle d’un seul continent. Or, la déconstruction de ce paradigme finaliste a pour conséquence l’impossibilité de proposer des découpages historiques à valeur autre que régionale. C’est une des raisons pour lesquelles il est devenu inimaginable — hormis pour un certain président en visite à Dakar — de prétendre que certaines régions du monde ne sont pas encore sorties de la préhistoire au motif qu’elles ne sont peuplées que de chasseurs-collecteurs ou que l’écriture s’y pratique peu ou encore que le productivisme n’y est pas devenu la norme (ce que stigmatisait avant tout l’ex-président).

Au bout du compte, s’il est tellement difficile d’assigner une la fin à la préhistoire, peut-être vaudrait-il mieux aussi considérer que celle-ci n’a jamais commencé nulle part et que, très tôt, c’est tout simplement l’histoire tout court, au sens riche et large, qui a débuté, ainsi que le rappelle plaisamment Jean-Loïc Le Quellec : « Un livre publié en 1957 et sans cesse réédité depuis lors affirmait dès son titre que L’Histoire commence à Sumer. Eh bien, non. L’Histoire continue à Sumer. Ayant commencé avec les premiers humains, l’histoire, à Sumer comme partout ailleurs dans le monde, n’a toujours fait que continuer ».

VIII Préhistoire : de l’histoire très ancienne

Une telle formulation a la force d’une évidence que nul ne peut contester. C’est très utile, car pareille flagrance peut convaincre aisément des multiples avantages qu’il y a à gommer cette fausse césure entre histoire et préhistoire et à se passer de cette dernière notion superflue afin de restaurer la continuité. Entre autres intérêts, il y a celui de « voir l’antique non comme de l’ancien, mais bel et bien comme du tardif » (Grosos, 2021, 209), conceptualisation renversante, autant que flagrante elle aussi, qui, venant d’un philosophe, éclaire d’un tout nouveau jour les conditions historiques précises d’apparition de sa discipline. À l’inverse, disjoindre préhistoire et histoire nous prive de recul, non seulement sur l’apparition bien tardive de la philosophie, mais aussi sur les critères même de cette prétendue césure dualiste que nous venons de critiquer.

S’employer, comme je le tente, à retisser des liens entre pratique de l’histoire très ancienne et plus récente — voire contemporaine (Valentin et Charpentier) — suppose toutefois que l’on mesure soigneusement les écarts épistémologiques entre ces pratiques. « C’est (…) en connaissant mieux leurs particularités respectives, [que ces différents domaines de l’histoire] deviendront un peu plus famili [ers les uns aux autres], et que ces écarts cesseront un jour de former un véritable clivage » ai-je écrit dans un ouvrage (Valentin, 2008, 16) conçu à l’époque comme une sorte de manifeste de cette ambition historienne que j’ai voulu généraliser aux époques sur lesquelles ont porté la plupart de mes recherches, la fin du Paléolithique récent et le Mésolithique. À de nombreuses reprises depuis cette parution4, j’ai travaillé l’adaptation nécessaire des pratiques historiennes au passé le plus ancien en proposant de distinguer non pas plusieurs périodes, mais plusieurs démarches, selon la précision avec laquelle les méthodes de datation nous permettent d’aborder les diverses époques. Ainsi peut-on pratiquer ce que j’ai qualifié « d’hyperhistoire », c’est-à-dire ouvrir des perspectives de très longue portée sur toute l’histoire humaine depuis -3 Ma, sans grande précision chronologique au début. Une autre visée plus précise que je nomme « paléohistoire » peut prendre le relai dès que les faits sont mieux datés, ce moment restant à définir (le dernier maximum glaciaire il y a environ 20 000 ans ? peut-être même le passage entre Paléolithique moyen et récent, 20 000 ans auparavant ?). Quant à l’histoire tout court, elle forme, selon le principe des poupées russes, une perspective microscopique et très détaillée sur les derniers millénaires. Si je parle pour ce qui précède d’ambitions paléo- ou hyperhistorique — et non historique tout court — c’est faute d’une précision chronologique permettant de saisir l’écoulement du temps (et d’identifier des évènements !). Nous ne percevons qu’une juxtaposition d’arrêts sur image (fig. 8),

que déclenche ce que nous appelons après André Leroi-Gourhan la « palethnologie », autrement dit l’étude des modes de vie, site par site. Pour être un peu plus concret encore, le genre de paléohistoire dans lequel je me suis spécialisé, entre -16 000 et -8 000 en Europe du nord-ouest, consiste à reconstituer par bribes l’évolution des modes de vie sur mes terrains archéologiques (façons de chasser, de se déplacer, d’habiter, etc.) en confrontant, site par site et période par période, l’approvisionnement en silex, les techniques de sa taille ainsi que les activités dans lesquelles étaient impliqués les instruments de cette matière5. Sur les techniques du silex (ou de la matière osseuse), d’autres collègues ont adopté des perspectives hyperhistoriques complémentaires, par conséquent dotées d’un bien plus long recul, remontant jusqu’à -3 millions d’années, de façon à approcher les diverses formes d’intelligence — parfois « aliennes » — des humanités passées (Pigeot 1991).

Cette histoire très ancienne a donc comme particularité son imprécision croissante à mesure que l’on remonte dans le temps, celle-ci étant imputable aux méthodes de datation, lesquelles situent les faits au minimum à deux siècles près quand il s’agit des périodes que j’étudie et les calent avec des centaines de milliers d’années d’approximation quand on remonte aux premiers humains. Une histoire aussi profonde présente aussi un aspect très lacunaire, les sources étant, quand on remonte loin, sévèrement amputées par la conservation différentielle des matériaux. Le monde que nous percevons, souvent restreint pour cette raison à des reliquats minéraux, est traversé encore d’autres absences : événements et acteurs identifiables ainsi que discours, bien entendu. Rémi Labrusse, historien d’art féru de ce passé très ancien, considère par conséquent à son propos que « l’inconnaissable prend le pas sur l’inconnu » (Labrusse, 10) et il en déduit « notre incapacité structurelle de mettre en récit […] ces réseaux intermittents de significations dont on perçoit indistinctement les lueurs » (Labrusse, 11). Je suis en désaccord sur cette incapacité et persuadé au contraire que l’on peut écrire l’histoire très ancienne bien qu’elle soit très imprécise, discontinue et lacunaire. Je suis convaincu, comme Philippe Grosos l’exprime remarquablement, que « le problème n’est pas de parvenir à une fantasque complétude et transparence du passé. Comme son nom l’indique, celui-ci est à jamais irréversiblement passé, et qui en prend la mesure comprend qu’il n’y a aucun sens à vouloir, fût-ce par l’écrit, intégralement le reconstituer. L’incomplétude, loin d’être un échec, est ici la condition même du récit historique. » (Geneste, Grosos, Valentin, 2023, 454). Cela étant, Rémi Labrusse soulève une question cruciale et passionnante sur les problèmes spécifiques de narrativité que pose cette écriture de l’histoire très ancienne. Ce sont les problèmes que rencontrent tous ceux qui se préoccupent de valoriser les connaissances archéologiques sur ce très vieux passé : « les modes traditionnels de narration sont très à la peine pour débobiner cette immensité plurielle (…). L’énormité temporelle se conçoit difficilement et il faut en plus relater des intrigues sans événements, insaisissables vu l’imprécision de la chronologie. Beaucoup reste donc à inventer pour raconter soigneusement la préhistoire, autrement dit pour s’émanciper de l’événementiel et de sa tyrannie » (Valentin, 2021, 95).

IX L’histoire plutôt que les mythes

Je viens d’employer à nouveau, au détour d’une auto-citation, le mot de « préhistoire » : c’est dire qu’il n’est pas si facile de se débarrasser de cette notion, même pour un militant comme moi de la continuité historique : « Comme toutes les conventions, [la notion de préhistoire] est un héritage qu’il ne faut pas prendre pour plus que cela. À la limite, il faut en rire avec l’historien Lucien Febvre (…), qui disait que la notion de “préhistoire” est des plus cocasses : ce serait de l’histoire… sans en être vraiment, Mais de là à troquer le mot “préhistoire” contre un autre… (…) je pense que le terme “préhistoire” est trop fortement ancré pour qu’on puisse lui en substituer un autre. Cela a été merveilleusement démontré il y a quelques années par (…) Rémi Labrusse, avec l’exposition “Préhistoire, une énigme moderne” au Centre Pompidou à Paris. Cette exposition montrait à quel point la Préhistoire reste un mythe, y compris à l’époque contemporaine, et combien ce mythe garde de la puissance, un effet important sur les avant-gardes artistiques. Toutefois, si, selon moi, il ne sert à rien de remplacer le terme, notre impératif, à nous les scientifiques, c’est de rappeler que le mot “préhistoire” est une convention ancienne, plaquée sur un déroulement historique véritable » (Valentin 2022, 23). L’important est donc de ne plus prendre au sérieux ce mot, pas plus en tout cas qu’on ne le doit avec n’importe quelle convention forgée autrefois dans un cadre paradigmatique révolu (sur ce point à nouveau, une entière complicité me lie à ces autres historiens qui étudient le « Moyen Âge »).

Ce qu’il y a de plus essentiel encore, et c’est là-dessus que je voudrais insister à nouveau pour finir, c’est de prendre très au sérieux cette fois tout ce que peut cacher une convention unique, ce que j’ai voulu évoquer à grands traits dans les lignes qui précèdent. D’abord, tout le monde en convient, l’archéologie révèle une immensité temporelle pendant laquelle il s’est déroulé une quantité considérable de faits, lesquels ne sauraient être mêlés et confondus chronologiquement et géographiquement. « Un de nos objectifs (…) est, en quelque sorte, de “décongeler” la préhistoire qui reste très monolithique dans l’imaginaire collectif. La préhistoire — peut-être justement à cause du préfixe paradoxal qui la distingue — passe (…) pour une époque immense, mais figée. Tout s’y télescope, comme le laisse par exemple penser La Guerre du feu, le célèbre film de Jean-Jacques Annaud inspiré de Rosny-Aîné où l’on voit cohabiter — pas très allègrement ! — des humains en fait très éloignés dans le temps et l’évolution » (Geneste, Valentin, p. 197-198). Il importe donc de déplier consciencieusement les multiples temps de la préhistoire, encore trop souvent condensés, on le voit dans les jeux vidéo comme dans de trop nombreux films documentaires qui balayent en moins d’une heure toute l’histoire précédant les néolithisations, généralisant à cette immense durée des observations discontinues et disparates6. Les préhistoriens eux-mêmes doivent prendre garde à ne pas alimenter la confusion, par exemple en se prétendant spécialistes de 3 millions d’années d’histoire d’un seul tenant : certes, le nombre réduit de postes à l’Université dans notre discipline nous oblige à balayer aussi amplement en Licence, mais nos propres recherches sont évidemment plus concentrées. L’enjeu est donc de bien faire savoir et comprendre que loin d’être atemporelle — comme l’affirment les mythes d’origine et c’est du reste à cela qu’on les reconnaît — l’histoire la plus ancienne n’a d’intérêt que par son déroulement. Ainsi, parmi une multitude d’exemples possibles, il importe de faire connaître combien les œuvres de la grotte Chauvet ressemblent peu à celles de Lascaux (fig. 9 et 10), les arts du Paléolithique récent européen ayant connu leur propre histoire stylistique (Guy), reflet d’une possible évolution sociologique, ce qu’il convient d’analyser comme on le fait pour la suite (un jour peut-être l’Université accueillera des chaires d’art paléolithique au même titre qu’elle en crée pour l’art antique ; et, ce jour-là peut-être, la visite du Louvre ne commencera plus par Sumer…).

Le mot unique de « préhistoire » dissimule aussi, on l’a vu, une diversité géographique dont l’ampleur, à mesure que la mondialisation des recherches s’accroît, surprend les préhistoriens eux-mêmes. Cette découverte, essentielle également, nous éloigne encore un peu plus des mythes, de celui du progrès continu comme de celui de la déchéance. Ainsi peut-on se prémunir contre une tendance actuelle à hypostasier le Néolithique écrit au singulier comme « mythe moderne, […] récit de notre “chute”, […] nouveau péché originel » (Stépanoff, 2018, 144). Et l’auteur d’ajouter : « Si la modernité est millénaire, si l’Anthropocène remonte à la préhistoire, si l’exploitation de la nature est notre destin, à quoi bon résister ? […] À rebours de ce fatalisme, […] le chemin menant à l’appropriation destructrice de la planète n’est pas le destin de l’Homme, ni même de l’Occident, mais un choix particulier, historiquement situé, parmi une multitude de façons d’habiter la terre ». J’ajouterai qu’il y a actuellement un enjeu politique fort à ne surtout pas confondre Capitalocène et Anthropocène (son amorce étant du reste bien plus difficile à situer que celle du précédent dont l’empreinte est sans commune mesure).

X Ce que nous apprend l’histoire très ancienne

Ainsi, en explorant le passé le plus reculé à travers plusieurs continents, il est plus facile, en « dézoomant » à ce point, de se défaire de « l’illusion rétrospective de la fatalité » que dénonçait Raymond Aron, autrement dit de « défataliser le passé » selon d’autres mots du même penseur. La leçon politique essentielle en est que cette très vieille histoire est faite, comme celle qui suit, de nombreuses bifurcations contingentes (Morizot, 2023) : autrement dit, son étude nous (ré) apprend constamment que There were alternatives, et qu’il y en a par conséquent d’autres, inédites, à inventer pour le futur, à rebours du vieil adage ordo-libéral, du temps où la fin de l’histoire avait été décrétée.

Mais rompre avec la téléologie n’est évidemment pas le seul privilège de ceux qui pratiquent la paléohistoire ou l’hyperhistoire. S’il leur en reste peut-être tout de même un c’est d’avoir à veiller plus que d’autres au tissage de plusieurs modalités historiques, à la fois naturelle et culturelle, aurait-on écrit sans hésiter il y a quelques années, avant que ce partage ne soit remis en cause à la faveur du « tournant ontologique ». Aux spécialistes du passé lointain, il revient en effet le soin d’écrire la profonde histoire des diverses humanités et de leur cousinage, en tant que vivants parmi bien d’autres — lesquels ne sont pas nécessairement dépourvus d’histoire culturelle7. Et aussi comme vivants chez lesquels l’évolution a sélectionné des dispositions spéciales. Celles-ci en ont fait des prédateurs étrangement dotés d’empathie (Stépanoff C., 2021), souvent également des manipulateurs d’autres vivants — parfois « maîtres et possesseurs » jusqu’à l’extinction — et aussi, à ces divers titres, des « diplomates » en puissance (Morizot, 2016), ce qui préserve l’espoir. Avec une telle profondeur comme perspective, peut-être est-il possible de pratiquer un nouveau genre d’histoire des humains moins strictement centré sur eux seuls. Ce serait également un grand bénéfice pour l’étude des développements plus récents.

Remerciements

Ils s’adressent d’abord à Jean-Michel Geneste, Hugues Plisson, Ludovic Slimak, Pierre-Jean Texier et à quelques bienfaiteurs en Open Source sur Internet, leur générosité à tous ayant permis l’illustration de cet article. Ma gratitude également à Baptiste Morizot pour sa relecture fructueuse et, plus généralement, pour tous les apports de son œuvre sémillante. J’exprime enfin tous mes remerciements à Catherine Grall pour son invitation, au relecteur anonyme ainsi qu’à l’équipe éditoriale d’Épistémocritique.

Ouvrages cités

Balzeau A., Brève histoire des origines de l’humanité, Paris, Tallandier, 2022, 319 p.

Bignon O., Chasser les chevaux à la fin du Paléolithique dans le Bassin parisien. Stratégies cynégétiques et mode de vie au Magdalénien et à l’Azilien ancien, Oxford, Archaeopress, volume 1747, 2008, 170 p.

Birouste C., « Espèces animales et individus au Magdalénien moyen », Anthropozoologica, 55 (16), 2020, p. 233-246.

Debray C., Labrusse R., Stavrinaki M. (dir.), Préhistoire. Une énigme moderne, Paris, Centre Pompidou, 304 p.

Demoule J. — P., « Aux marges de l’Eurasie. Le Japon préhistorique et le paradoxe Jomon », in J. Guilaine (dir.), Aux marges des grands foyers du Néolithique, périphéries débitrices ou créatrices ?, Paris, Errance, 2005, p. 175-202.

Descola Ph., Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, 640 p.

Descola Ph., « Face aux images paléolithiques : entretien avec Ph. Grosos et B. Valentin », in J.-M. Geneste., Ph. Grosos, B. Valentin (dir.), La préhistoire : nouvelles frontières, Paris, éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 2023, p. 281-293.

Errico F. d’, « L’émergence des comportements symboliques en Afrique et en Asie », in T. Aubry, A. T. Santos, A. Martins (dir.). Atas do Côa Symposium. Novos olhares sobre a arte Paleolítica, Lisboa, AAP, 2021, p. 22-51.

Errico F. d’, Sanchez Goñi M. F., Vanhaeren M., 2006 : « L’impact de la variabilité climatique rapide des OIS 3-2 », in E. Bard (dir.), L’homme face au climat, Paris, Odile Jacob, 2006.

Forestier H., « La civilisation du végétal chez les derniers chasseurs-cueilleurs préhistoriques du Sud-Est asiatique », in J.-M. Geneste., Ph. Grosos, B. Valentin (dir.), La préhistoire : nouvelles frontières, Paris, éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 2023, p. 159-166.

Geneste J.-M., Grosos Ph., Valentin B., « Frontières ouvertes », in J.-M. Geneste., Ph. Grosos, B. Valentin (dir.), La préhistoire : nouvelles frontières, Paris, éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 2023, p. 453-455.

Geneste J.-M., Valentin B, Si loin, si près. Pour en finir avec la préhistoire. Paris, Flammarion, 2019, 287 p.

Grosos Ph., Des profondeurs de nos cavernes, Paris, Les éditions du cerf, 2021, 324 p.

Grosos Ph., « Préhistoire : de l’obstacle épistémologique à l’analyse des modes d’être », ce volume.

Guilaine J., « Incertitudes frontalières : archéologie, préhistoire, protohistoire, histoire », in J.-M. Geneste., Ph. Grosos, B. Valentin (dir.), La préhistoire : nouvelles frontières, Paris, éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 2023, p. 53-61.

Guy E., « Le beau et la bête. Considérations sur l’art paléolithique », in J.-M. Geneste., Ph. Grosos, B. Valentin (dir.), La préhistoire : nouvelles frontières, Paris, éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 2023, p. 347-352.

Harmand S., « Devenir humain. L’invention de l’outil il y a 3,3 millions d’années », in Y. Coppens, A.Vialet (dir.), Un bouquet d’ancêtres. Premiers humains : qui était qui ? Qui a fait quoi ? Où et quand ? Paris, CNRS éditions, 2021, p. 139-151.

Hartog F., Régimes d’historicité. Présentisme et expérience, Paris, Seuil, 2003, 272 p.

Joulian F., « Historicités non-humaines et préhistoire des origines », in J.-M Geneste., Ph. Grosos, B. Valentin (dir.), La préhistoire : nouvelles frontières, Paris, éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 2023, p. 305-316.

Labrusse R., L’envers du temps, Paris, Hazan, 2019, 240 p.

Le Quellec J.-L., « Il n’y a pas de pré-histoire », in J.-M. Geneste., Ph. Grosos, B. Valentin (dir.), La préhistoire : nouvelles frontières, Paris, éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 2023.

Lestel D., Les origines animales de la culture, Paris, Flammarion, 2001, 368 p.

Morizot B., « L’humanité, un des visages de l’animalité », Préhistoire : au commencement des sociétés humaines, L’Histoire-Collection, 101, 2023, p. 121-125.

Morizot B., Les diplomates, Marseille, Wildproject, 2016, 320 p.

Morizot B., Manières d’être vivant. Enquête sur la vie à travers nous, Arles, Actes Sud, 2020, 336 p.

Morizot B., « Prométhée à fourrure. Être l’invention de son ancêtre », in J.-M. Geneste., Ph. Grosos, B. Valentin (dir.), La préhistoire : nouvelles frontières, Paris, éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 2023, p. 317-324.

Pigeot N., « Réflexions sur l’histoire technique de l’homme : de l’évolution cognitive à l’évolution culturelle, Paléo, 3, 1991, p. 167-200.

Pigeot N. (dir.), Les derniers Magdaléniens d’Étiolles. Perspectives culturelles et paléohistoriques, Paris, CNRS, 2004, 351 p.

Quiblier C., « L’exposition préhistorique de la Galerie de l’Histoire du travail en 1867. Organisation, réception et impacts », Les Cahiers de l’École du Louvre, n° 5, 2014. En ligne [http://journals.openedition.org/cel/470] (consulté le 17 mai 2023)

Riffaut H., Roustan M., Étude des représentations genrées et ethnicisées de la préhistoire. Approche qualitative des publics. Rapport final, Paris-Périgueux, ministère de la Culture,

Direction générale des patrimoines et de l’architecture (DGPA) — Centre National de la Préhistoire (CNP), 2021, 180 p.

Rigaud J.-Ph., Texier P.-J., Parkington J., Poggenpoel C., « Le mobilier Stillbay et Howiesons Poort de l’abri Diepkloof. La chronologie du Middle Stone Age sud-africain et ses implications », Comptes-Rendus Palevol, vol. 5, no 6, 2006, p. 839-849.

Slimak L., Néandertal nu. Comprendre la créature humaine, Paris, Odile Jacob, 2022, 240 p.

Stépanoff C., « Les hommes préhistoriques n’ont jamais été modernes », L’Homme, n° 227-228, 2018, p. 123-152.

Stépanoff C. « Comment en sommes-nous arrivés là. À propos d’Homo domesticus de James C. Scott », Terrestres, 2020, En ligne [https://www.terrestres.org/2020/06/26/comment-en-sommes-nous-arrives-la/] (consulté le 27 juillet 2022)

Stépanoff C., L’animal et la mort. Chasses, modernité et crise du sauvage, Paris, La Découverte, 2021, 400 p.

Scott, James C., Homo domesticus. Une histoire profonde des premiers états, Paris, La Découverte, 2019, 302 p.

Testart A., Avant l’histoire. L’Évolution des sociétés, de Lascaux à Carnac, Paris, Gallimard, 2012, 549 p.

Texier P.-J., « Quels artisans pour les plus vieux outils de pierre connus ? », Catalogue de l’exposition « Homo faber », Les Eyzies, Musée national de Préhistoire, 202, p. 72-75

Valentin B., Jalons pour une Paléohistoire des derniers chasseurs (XIVe-VIe millénaire avant J.-C.), Paris, Publications de la Sorbonne, 2008, 325 p.

Valentin, « Faut-il vraiment découper la préhistoire en tranches ? Et que faire avec le Mésolithique», in F. Journot (dir.), Pour une archéologie indisciplinée. Réflexions croisées autour de Joëlle Burnouf, Drémil-Lafage, Éditions Mergoil, 2018, p. 73-78.

Valentin B., « Préhistoire au Centre Pompidou », Revue de l’art, n° 211, 2021.

Valentin B., « Retisser le lien entre histoire très ancienne et histoire récente : entretien avec Vincent Glavieux », La Recherche, n° 570, 2022, p. 20-23.

Valentin B, Charpentier V., « Archéologie de l’extermination à Sobibor. Dialogue entre deux préhistoriens », Les Nouvelles de l’Archéologie, n° 137, 2014, p. 30-33.

Vigne J.-D., Les débuts de l’élevage, Paris, Le Pommier, 2012, 192 p.

1 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/11/09/le-discours-de-dakar_976786_3212.html (consulté le 17 mai 2023)

2 Certains préhistoriens continuent à distinguer « Paléolithique inférieur », « moyen » et « supérieur ». Avec d’autres, de plus en plus nombreux, je préfère utiliser les adjectifs « ancien » et « récent » qui renvoient à la périodisation usuelle chez les historiens plutôt qu’à la succession des époques en stratigraphie.

3 La notion de « Mésolithique » fait partie des conventions chronologiques reçues en héritage. À examiner de près ce qu’elle recouvre, il s’agit en fait des adaptations des chasseurs-collecteurs aux transformations climatiques et environnementales accompagnant le début de l’Holocène, autrement dit rien de plus qu’une sorte de Paléolithique ultime (Valentin, 2018).

4 Voir par exemple Valentin B., « En préhistoire, il faut faire le deuil de l’événement : entretien avec P. Barthélémy », Le Monde, 23/12/2020. En ligne [https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/12/20/en-prehistoire-il-faut-faire-le-deuil-de-l-evenement_6064033_1650684.html] (consulté le 17 mai 2023)

5 Voir par exemple Valentin B. : « Productions lithiques magdaléniennes et aziliennes ; disparition d’une économie programmée/Magdalenian and Azilian Lithic Productions in the Paris Bassin : Disappearance of a Programmed Economy », The Arkeotek Journal, vol. 2, 3, 2008. En ligne [http://hal-paris1.archives-ouvertes.fr/halshs-00375462/en/] (consulté le 17 mai 2023).

6 Voir totalement a contrario la réussite du documentaire Dames et princes de la préhistoire réalisé par Pauline Coste (production Arte Geie, Bionaut, Ceska Televize, Day for Night Productions, Enfant sauvage, TV 5 Monde, 2021).

7 Voir notamment Mercader J., Barton H., Gillepsie J., Boesch C., « 4,300-Year-old chimpanzee sites and the origins of the percussive stone technology », PNAS, n° 104 (9), 2007, p. 3043-3048. En ligne [https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.0607909104] (consulté le 17 mai 2023). La découverte que de nombreux animaux non-humains ont des comportements culturels, possiblement inscrits dans l’histoire comme le révèle entre autres cette étude, permet d’écarter la solution de facilité consistant à réserver aux humains (et à leurs cousins, mais jusqu’où ?) la notion « d’histoire » tandis que l’on garderait celle de préhistoire pour décrire les destinées des autres animaux.