– Me encantaría pintar una ovación como ésta; podría resultar un cuadro magnífico.

– Pero difícil de pintar –comentó Simón–. El vaporoso esplendor de la alegría, el centelleo de este arrobamiento, lo frío y lo cálido, lo definido y lo difuso, los colores y las formas en medio de estos vapores, el dorado y el rojo grave diluyéndose en tantos matices, y el escenario, ese pequeño foco, y la feliz jovencita allá arriba, los vestidos de las damas, las caras de los hombres, los palcos y todo lo demás: realmente, Kaspar, sería algo muy difícil.

Robert Walser, Los hermanos Tanner

I. Literatura y tiempo real

Si alguien me preguntara por el secreto de la narrativa, por aquello que la distingue de otros lenguajes que tienen que ver con lo cotidiano o incluso con lo fantástico diría que ésta empieza en el momento en el que la narración deja de respetar el tiempo real. Por supuesto esta tesis exige definir en qué consiste exactamente esa cosa llamada tiempo real. Para desilusión de muchos diré que no existe tal definición. Como le ocurría a San Agustín en sus Confesiones a propósito del tiempo (Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé), y como le sucede a la idea de la realidad cuando hablamos del realismo, el tiempo real no es sino un postulado, un axioma a partir del cual trabajar y razonar y, en el mejor de los casos, extraer conclusiones; un axioma que, como todas las condiciones iniciales del pensamiento, sólo encontrará su justificación a posteriori, es decir, en el caso de que consiga dar explicación a ciertos fenómenos (el fenómeno literario, en este caso).

Del mismo modo que todo el mundo entiende lo que es el realismo sin tener muy claro lo que pueda ser la realidad, todos tenemos una idea de lo que es el tiempo real sin necesidad de saber lo que es el tiempo. Sería, ese tiempo, un transcurrir desprovisto de psicología (de alma, si usamos el término agustiniano), una sucesión de eventos etiquetables y mensurables con la ayuda de un cronómetro en manos de un narrador que atiende objetivamente a la mera facticidad de las acciones. Dicho narrador sería algo así como el observador que la física sitúa en el origen del sistema de coordenadas espaciotemporal en el que acontecen los hechos. Así dicho, el relato en tiempo real se equipara a una curva en el espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Puede decirse que un texto se somete al tiempo real cuando las acciones o pensamientos que transcurren en él siguen el decurso habitual de las agujas del reloj. Algo así como «Tomó el revólver de encima de la mesa y lo sopesó en su mano. Luego lo introdujo en el bolsillo de su chaqueta, salió del despacho, recorrió el pasillo y cerró la puerta tras de sí… etcétera». Digamos que un texto escrito en tiempo real tarda en leerse –más o menos– el mismo tiempo que tardarían en ejecutarse las acciones que aparecen en él. Un texto así igualaría idealmente las categorías narrativas propuestas por Todorov de historia (lo que se cuenta) y discurso (cómo se cuenta). Cualquiera puede percatarse de que dicha posibilidad resulta de difícil ejecución, que la gran mayoría de los textos literarios (incluso los que no lo son) incorporan elipsis, digresiones… Que el ideal del texto en tiempo real no se cumple y, si lo hiciese, sólo produciría irritación y fastidio.

Paul Valéry estaba convencido de hecho de que la prosa, o lo que él llamaba prosa, es de alguna manera esa literatura en tiempo real; así cuando afirma en A propósito del cementerio marino que

La esencia de la prosa es perecer; es decir: ser «comprendida», es decir: ser disuelta, destruida sin remedio, reemplazada totalmente por la imagen o por el impulso que ella signifique según la convención del lenguaje. Pues la prosa sobreentiende siempre el universo de la experiencia y de los actos, universo en el cual (o gracias al cual) nuestras percepciones y nuestras acciones o emociones deben, finalmente, corresponderse o responderse de una sola manera: uniformemente. El universo práctico se reduce a un conjunto de hitos. Tal hito alcanzado, la palabra expira. Este universo excluye la ambigüedad, la elimina; exige que se proceda por los caminos más cortos, y sofoca inmediatamente las armonías de cada acontecimiento que se produce en el espíritu. (A propósito del cementerio marino, 12)

Unas líneas más abajo insiste en que el objetivo de la prosa es «efectuarse con la más grande economía de fuerzas, y según los caminos más cortos» (12).

Si he traído hasta aquí las palabras de Valéry no es sino para ganar alianzas en la justificación de la necesidad de la hipótesis del tiempo real y para añadir a dicha hipótesis la connotación de eso que despachamos habitualmente como prosaísmo. Vuelvo a insistir en que, caso de que algo así realmente existiese, dicho texto sería cualquier cosa menos literario. La literatura aparece, de hecho, cuando el tiempo de la narración se distancia del tiempo cronológico. En ese décalage se instituye la esencia de lo literario. En última instancia podría afirmarse, en términos científicos, que la realidad llega a nuestro sentidos (incluso a la vista) con cierta demora, al menos la que tarda la luz que refleja su superficie en alcanzar nuestra retina. El mismo Paul Valéry habló de ello en una carta a su amigo Pierre Louÿs:

Te miras en el espejo, gesticulas, sacas la lengua… Bien. Supón ahora que un dios maligno se divirtiera en disminuir insensatamente la velocidad de la luz.

Estás a cuarenta centímetros de tu espejo. Primero recibes tu imagen después de 2’666… milésimas de segundo. Pero el dios se ha divertido concentrando el éter. Y ahora tú te ves después de un minuto, un día, un siglo, ad libitum.

Te ves obedecer con retraso. Compara esto con lo que sucede cuando buscas una palabra, un nombre «olvidado».

Este retraso es toda la psicología, que se podría definir paradójicamente: lo que ocurre entre una cosa… ¡y ella misma!… (Morceaux choisis, 298)

Valéry sólo confirma las teorías relativistas de Einstein para el género autobiográfico, invalidando la inmediatez de la identificación incluso con uno mismo. La relatividad impone un non plus ultra que impide la asimilación de acontecimiento y narración. La hipótesis del tiempo real no puede ser entonces sino una muleta heurística que permitiría pensar el grado cero de lo literario, una simulación cuya virtualidad radicaría en un –imposible– isomorfismo de los actos/acontecimientos y las palabras que los nombran. La narración (la literatura) no sería sino el testimonio de que las palabras y las cosas nunca son coevos.

Si es que hemos conseguido convencer a alguien de la necesidad de nuestra hipótesis, entonces no habrá más remedio que aceptar que, en esencia, existen dos posibilidades de hurtarse a ese tiempo real anodino y aliterario. Una sería la amplificación, es decir, que el tiempo narrativo sea mucho mayor que el tiempo real que correspondería naturalmente a los hechos narrados. La opción opuesta sería la de la disminución. En esta última, la temporalidad de lo narrado es menor que el tiempo real con el que se relaciona. Un ejemplo típico de este último modelo de escritura sería el discurso histórico en el que una sola página o un capítulo cuya lectura se demora algunos minutos se corresponden con años o siglos de devenir histórico. Los anales, las crónicas, la novela histórica y las biografías al uso formarían parte de este tipo de escritura. La descripción psicológica, los hipomnémata, la écfrasis, en cambio, son estrategias y recursos que ponen en marcha la primera de las opciones. En realidad la mayoría de las narraciones constituyen una mezcla de ambas posibilidades, y en el acierto de dicha mezcla se juega el éxito o el fracaso del intento.

Esta imposible equiparación entre los tiempos de la realidad y de la narración puede analizarse asimismo desde otro punto de vista que tiene en cuenta una diferencia ontológica esencial. Lo real, por su naturaleza, es continuo, mientras que el lenguaje ha de ser necesariamente discreto. Por continuidad de lo real entendemos la variedad de percepciones e intensidades que emanan en cada instante tanto desde el exterior como desde el interior de un sujeto. Puede objetarse que la percepción está necesariamente constreñida por nuestros sentidos y por nuestra capacidad de atención. Sin obviar lo anterior, es cierto sin embargo que las posibilidades en cada momento son infinitas. Imaginando el caso extremo de un narrador a cargo de un personaje encerrado en una habitación completamente blanca, aun así la conciencia del narrador –interpuesta a través del personaje– deja abiertas una serie de posibilidades emocionales y de pensamiento difíciles de calibrar. Ante la proliferación de estímulos internos y externos, el escritor debe discriminar, juzgar, criticar (en el sentido etimológico de la palabra; Criticar = cernir, separar). El resultado de esa selección será una palabra, una frase, un texto. Todo lo anterior anticipa el riesgo de una nueva hipótesis tanto o más arriesgada que la anterior: la escritura tiene como condición necesaria el paso de lo continuo a lo discreto. Se trata, en efecto, de una condición necesaria, nunca suficiente ya que dicho tránsito no ocurre tan sólo en la escritura sino en cualquier acto de comunicación o de producción de información. La diferencia radica en que el escritor selecciona las palabras de un modo distinto a como lo hace el hablante estándar (el propio escritor en situaciones normales). La transformación de lo continuo (el mundo) en lo discreto (el lenguaje) se produce en el caso del escritor según patrones no estándar, buscando selecciones –juicios– singulares que desautomaticen la percepción habitual del lector y susciten la visión de la alteridad en aquello incluso que prejuzgamos ininteresante y cotidiano. Ese plus que ha de caracterizar lo específicamente literario no puede llamarse de otro modo que acontecimiento. Más adelante detallaremos cuáles son las condiciones bajo las cuales ese acontecimiento puede comparecer en el texto y, de paso, en la conciencia del lector. Por otra parte, reducirse al ámbito de lo discreto nos llevaría en último extremo a un universo poblado de átomos de información sin mayor relación entre ellos. Es el mundo del que nos habla Byung-Chul Han en El aroma del tiempo, un mundo regido por un tiempo deslavazado y descabezado, ajeno a la duración: «La falta de tensión narrativa hace que el tiempo atomizado no pueda mantener la atención de manera duradera […] El tiempo atomizado es un tiempo discontinuo. No hay nada que ligue los acontecimientos entre ellos generando una relación, es decir, una duración» (37).

Resulta sintomático que dicha atomización tenga para el filósofo germanocoreano una causa reconocible como es la falta de tensión narrativa. Byung-Chul Han se refiere al cambio de paradigma narratológico que impera en la posmodernidad y que, a diferencia de lo que ocurría con los mitos antiguos o los relatos emancipadores de la modernidad, supone una ruptura en la continuidad lineal del tiempo y la fragmentación de este en intensidades discretas. La solución a esta fragmentación, según Byung-Chul Han, no es inseparable de la cuestión narrativa. Veremos si eso que hemos denominado acontecimiento narrativo pudiera ser una vía a través de la cual el tiempo reencontraría alguna especie de reencantamiento.

II. El lenguaje como compresor de la realidad

Nuestra fisiología está conformada por millones y millones de células, algunas de ellas tan interesantes como las neuronas, comunicándose continuamente, enviando señales que recorren el cerebro y afloran (un ínfimo porcentaje) a la conciencia. Nuestra interioridad está concurrida hasta lo inimaginable y en ella se despliega un flujo de información que agotaría la memoria de todos los superordenadores del planeta. Algo de ese ruido se acaba filtrando al cerebro y llega hasta nosotros en forma de emociones y pensamientos. Las palabras que elijamos para codificarlos lo son todo. De ello dependerá que nuestra expresión carezca o no de definición, el grosor de su pixelado.

Camino envuelto en la indiferencia, otro nombre para la repetición de lo anodino y lo sin nombre, hasta que distingo algo en el suelo: una pieza de puzzle. El mundo se contrae en un pequeño ser. Me agacho a recogerla y en ese gesto me forjo. Digo yo. Me hago presente. Una presencia que dura un instante, la duración de una emoción, del hallazgo. Un instante que dura unos cuantos pasos, hasta que la indiferencia del mundo me envuelve de nuevo. Así hasta que una necesidad o un hábito me reclamen. Y vuelva a brillar, renovado, el pronombre.

La percepción está sembrada de discontinuidades, de vanos y puertas que se abren. El tiempo real está hecho de una sucesión discreta de presentes de duración variable. Esa duración depende de la cantidad de instantes que logremos combinar y contraer en un relato; antes de regresar a la fatiga, al abandono de lo que se repite sin diferencia. Tomamos un vaso del fregadero, miramos por la ventana hacia el vacío del patio y ya se ha apoderado de nosotros la acuidad perceptiva. Flotamos perdidos en la indiferencia. La literatura intensifica el presente –su duración– a base de acumular instantes. Tomamos con fastidio el vaso sucio del fregadero, observamos tras el cristal de la ventana el vacío del patio pero ahora escuchamos algo, una puerta que se cierra en el piso de al lado y sentimos (imaginamos) el tacto frío del pomo en la mano rugosa del vecino. La duración del presente se dilata. La literatura pone a nuestra disposición temporalidades inhumanas, las de una estrella, las de un insecto cuyo ciclo de vida durase apenas unas pocas horas.

Pero, ¿de qué está hecha entonces la materia de nuestra percepción? En términos estrictamente físicos podríamos responder que de ondas, de modo que su traducción lingüística opera de modo similar a como lo hacen los codificadores AD (analógico-digital). Todo acto de lenguaje no es sino una codificación de ese tipo donde, en lugar de ceros y unos, tenemos a nuestra disposición las veintisiete letras del alfabeto. Podríamos decir que los buenos escritores no son sino buenos conversores AD. Mientras que un buen lector no deja de ser un buen conversor DA (digital-analógico), como señala R. Duncan en uno de sus poemas a propósito de la función del arte: «Burckhardt writes: “the most arrogant traitor of all / putting eyes and ears… in place of / profound worship / substituting figures for feelings”» (76).

En la dialéctica de lo continuo y lo discreto se juega entonces el complejo juego de la literatura, en el tránsito de lo acrítico (la infinita posibilidad perceptiva) a lo limitado (el lenguaje que lo testimonia), y su recíproco: la sensación difusa de la emoción a partir de constelaciones discretas de sentido. Algo similar a lo que aquí postulamos puede entreverse en estos párrafos de Limbo, la novela de de Agustín Fernández Mallo:

De modo que lo que no se puede enumerar no existe, y esa y no otra cosa fue lo que en aquel momento, y a falta de mejor denominación, bauticé como conjetura de la realidad. Los fusilamientos del tres de mayo pertenecen al campo de lo real por el mismo motivo, y las lonchas de queso de mi nevera, que se pueden contar, también pertenecen al campo de lo real, pero no el queso en sí, la propia superficie del queso, que es incontable, es un desierto, y por eso mismo pertenece al campo de lo irreal, tan irreal como los barcos de la batalla de Camperdown, que no pueden contarse y son desierto, y las rama de los árboles de Paisaje invernal a la luz de la luna, que tampoco pueden contarse y por lo tanto son desierto, y los haces de luz que emergieron de Neverland pocos días después de la muerte de Michael Jackson, que, por incontables, también son un desierto. Y todo así. Con una excitación que no recordaba haber experimentado jamás, me levanté, cogí un bolígrafo y el primer papel que encontré –el reverso de una factura de teléfono–, y redacté la que sería la idea más luminosa de mi vida:

Conjetura de la realidad: la Realidad viene definida por la propia estructura de las cosas. Concretamente, por el hecho de que esas cosas puedan ser descompuestas en puntos contables.

Su opuesta, «la Irrealidad viene definida por la carencia de puntos contables en las cosas» también es cierta.

Corolario nº 1: el hambre es el primer síntoma de aparición de la segunda persona, lo que equivale a decir que en ese momento el desierto comienza a descomponerse en sus puntos, en sus partes [1, 2, 3, 4…, n], aparecen puntos en su estructura, aparecen «personas» contables, síntoma del salto de la Irrealidad a la Realidad que en ese momento acontece.

Corolario nº 2: no es posible saber cómo se realiza ese salto de la Irrealidad a la Realidad. (92-93).

Y en su segundo Corolario Agustín Fernández Mallo se alía con otro Agustín, esta vez Agustín García Calvo quien en su ensayo Contra el tiempo trata precisamente de estos asuntos, de cómo somos reales e irreales (reales e imposibles, usando la terminología del filósofo zamorano), aunque nunca al mismo tiempo:

Tan duro es llegar a vislumbrar que el mundo de la realidad y el mundo de la posibilidad son dos mundos que no se tocan (ni cabe por tanto relación ninguna de acercamiento ni jerarquía entre la realidad y la posibilidad) o, si se prefiere, que el lenguaje en que se habla de lo que ha sucedido y el lenguaje en que se habla de lo que puede suceder sólo por engañosa confusión se cree que son el mismo, pero en verdad son dos lenguajes diferentes, tanto que son mutuamente ininteligibles y no puede traducirse del uno al otro (11).

III. Percepciones imperceptibles, infraleves, o la poética de lo minúsculo

Hay que buscar, buscar incesantemente, aquello de lo cual todo cuanto decimos es sólo traducción.

Paul Valéry, Cuadernos

No se trata de desvelar ningún misterio, es decir, de elucidar cómo se produce ese tránsito de la Irrealidad a la Realidad (por seguir usando la nomenclatura de Fernández Mallo), de lo continuo a lo discreto. Cómo de la masa de lo acrítico y lo indiferenciado puede surgir el material para la conciencia y su cábala. No es el caso, decimos, de desvelar el misterio de la creación, que es al mismo tiempo el misterio del lenguaje, pero sí de analizar la microfísica de ese tránsito, de cambiar de escala no para deshacer ese misterio sino para intentar sorprender en acción a sus mínimas componentes.

Si algo ha de venir a la luz a través del lenguaje, habrá de hacerlo por medio del desvelamiento de una latencia, de cierto desocultamiento. En una secuencia de la película Virgin stripped bared by her bachelors, de Hong Sang-Soo, la protagonista femenina es cubierta durante una fracción de segundo por la sombra de una cabina de teleférico. En la escena siguiente vemos a la mujer subida al teleférico. Una prueba de que los deseos con frecuencia son propiciados por percepciones apenas sensibles. Hong Sang-Soo muestra a través del montaje sucesivo de ambas escenas no tanto el aspecto consciente de sus personajes sino la pulsión continua y acrítica que configura buena parte de sus actos.

Fue Leibniz en sus Nuevos Ensayos sobre el entendimiento humano quien primero trajo al pensamiento occidental la idea de ciertas percepciones atenuadas que eran la causa, entre otras cosas, de los movimientos involuntarios (hay quien lo convierte por ese motivo en un precursor de la teoría del inconsciente freudiano): «Todas nuestras acciones no deliberadas resultan de la confluencia de pequeñas percepciones» (120).

Leibniz compara –poéticamente– dichas percepciones a las pequeñas ondas (otra vez las ondas) que conforman una ola que rompe en la orilla de una playa. Esta idea, perteneciente al ámbito de la ontología y la metafísica, llevada al terreno de las matemáticas, recordémoslo, está en el origen del nacimiento del cálculo infinitesimal.

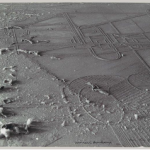

En su libro Notas, Marcel Duchamp se aplica, entre otras cosas, a aclarar qué es lo que entiende por infra-leve. Los ejemplos se multiplican: el calor que queda sobre el asiento después de que quien descansaba en él se haya levantado, el tiempo que tarda un perdigón en impactar contra su objetivo en una atracción de feria, la diferencia entre dos objetos (en principio idénticos) producidos en serie… Buena parte de la producción artística de Duchamp radica en esta noción de infra-leve. Baste con observar dos de sus obras, las tituladas Criadero de polvo y Aire de París.

La primera de ellas, como se muestra en la imagen, realizada en colaboración con Man Ray, consiste en un cúmulo de polvo sobre el que los artistas han esbozado alineamientos geométricos en cierto modo similares a aquellos que podemos encontrar en los jardines de arena zen. La segunda responde a la petición del coleccionista neoyorquino Walter Arensberg, quien solicitó a Duchamp un souvenir de la capital francesa. Duchamp cumplió el encargo a su manera: encerrando en un recipiente de cristal auténtico aire de París. Sin duda ambas obras de arte siguen al pie de la letra la idea duchampiana de lo infra-leve, siendo el polvo y el aire elementos artísticos caracterizados por su evanescencia, por su casi inapariencia. Podemos seguir la deriva de esta estética duchampiana por diversas obras del siglo XX y XXI, desde La balada de Kastriot Rexhepi, de Mary Kelly hasta propuestas incluidas dentro de aquello que se da en llamar arte efímero, como la videoinstalación llevada a cabo por Andy Golworthy en la que tres pantallas muestran la creación y la disolución de una huella –la que deja el cuerpo del artista tumbado sobre la acera– bajo la ligera lluvia de Nueva York.

Andy Golworthy: «Three New York rain shadows»

De hecho es posible rastrear las percepciones imperceptibles leibnizianas en otros continentes y en otras épocas. En su libro Las transformaciones silenciosas, el sinólogo francés François Jullien nos habla de un concepto extraído del confucianismo. Parece ser que el filósofo chino Wang Fuzhi (S. XVII) fue el primero en hablar en detalle acerca de las «transformaciones silenciosas», aquellos movimientos imperceptibles que están en la base de la continuidad de los procesos naturales (envejecimiento, tropismos) y que harían las veces de infinitesimales, auténticos elementos para entender el devenir y el flujo en el que se resume la existencia. El propio François Jullien parece encontrar en la idea china de «lo insípido» (una cultura donde el sabor posee una connotación estética) un nuevo rastro de aquello de lo que hablamos. Así podemos leer en su Elogio de lo insípido: «el signo insípido es apenas un signo: no una ausencia total de signo, sino un signo que está vaciándose de sí mismo, que empieza a ausentarse» (100).

Nathalie Sarraute dedica una de sus obras, Tropismes, a mostrar momentos particulares en la vida de unos personajes anónimos, momentos pregnantes, cargados de una intensidad latente y que constituyen un análogon literario de los tropismos estudiados por la botánica, pequeños movimientos de las plantas que obedecen a un estímulo interno o externo. Pero quien lleva al extremo la teoría de Duchamp en el terreno literario es sin duda el escritor francés Georges Perec. Pensemos si no en uno de los personajes principales de La vida, instrucciones de uso, un constructor de puzzles que él mismo se encarga de elaborar a partir de auténticos cuadros de marinas y que, una vez completados, haciendo uso de complejos procesos químicos, fusiona de nuevo hasta lograr recomponer la imagen, que envía de vuelta al pintor que la hizo. ¿Cuál es la diferencia entre el original salido de la mano del pintor y la imagen devuelta por el aficionado a los puzzles? Un infra-leve, sin duda, pero un infra-leve cuya elaboración requiere de un complejo proceso de descomposición y de recomposición de la imagen troquelada. El propio Perec acuña un nuevo término al que se acoge buena parte de su escritura y que da título a uno de sus libros: Lo infraordinario. He aquí una posible definición del término extraída de la obra de Perec: «Lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual, ¿cómo dar cuenta de ello, cómo interrogarlo, cómo describirlo?» (15).

Dicho de otra manera: lo insípido, lo aburrido, aquello que es todo menos acontecimiento o catástrofe, pero a partir de lo cual se instituye todo acontecimiento y toda catástrofe.

Regresemos a la escena de Hong Sang-Soo. La sombra del teleférico no pertenece al rango de lo consciente sino de la latencia. El infra-leve es un infinitesimal dentro de un espectro continuo (Leibniz) y acrítico (no separado) que percute en el organismo produciendo el único resultado posible: un acto de lenguaje, un movimiento, un gesto que a posteriori el sujeto adjudica como una decisión y a través del cual él mismo se instituye. La virtualidad de este infra-leve rompe la cadena causal tal y como se entiende habitualmente. Un suceso B no necesariamente deriva de otro A que le precede. El suceso MT (montar en teleférico) responde a un suceso que permanece inconsciente: ST (sombra del teleférico). Si el sujeto llega a ser consciente posteriormente del suceso motivador (ST), entonces esta consciencia será posterior a la ocurrencia del efecto (MT), lo que producirá una curiosa inversión de la cadena causal al menos a nivel consciente, es decir: MTST o, dicho de otra manera, la causa sobrevendrá posteriormente al efecto (yo monté en el teleférico porque sobre mí pasó su sombra, y ahora soy consciente de ello y puedo por tanto dar explicación a aquel acto en apariencia involuntario). Este ejemplo nos sirve para mostrar el mecanismo retórico a través del cual el infra-leve acaba deviniendo acontecimiento. Es a través de dicho mecanismo, de ese tropo que consiste en la inversión del vector temporal de la causalidad y cuya topología podríamos asociar con la banda de Möbius, que los puntos discretos de tiempo de los que hablaba Byung-Chul Han adquieren relación y encuentran esa continuidad que pareciera añorar nuestra condición posmoderna. Ya no se trata de grandes relatos sino de una microfísica del relato cuyo elemento fundamental será el infra-leve que lleva en sí el germen del acontecimiento.

Infra-leve, infinitesimal, infraordinario… fenómeno hegeliano como lo que carece de idea y por tanto –aparentemente– inefectivo. La sustancia de la percepción es una música de sirenas, ruido de olas que sólo sabemos que son tales en el momento en el que chocan contra la orilla de las palabras. Podríamos decir que la isla es la posibilidad de la ola, como el lenguaje es la posibilidad de que el ruido acrítico de la existencia encuentre su sentido, aunque este acabe disolviéndose como la espuma.

IV. Afrología, o la ciencia de las espumas

El filósofo Peter Sloterdijk dedica la tercera parte de su trilogía Esferas a las espumas, las esferas más evanescentes. El propio Sloterdijk confiesa al comienzo de Esferas III la intención de su proyecto :

Habría que hablar de una rebelión de lo poco llamativo, de lo discreto, por la que lo pequeño y efímero se aseguró una porción de la fuerza visual de la gran teoría, de una ciencia de las huellas, que a partir de indicios poco aparentes quiso leer los signos tendenciales del acontecer del mundo. Más allá del giro «micrológico» habría que hablar de un descubrimiento de lo indeterminado, gracias al cual –quizás por primera vez en la historia del pensamiento– lo no-nada, lo casi-nada, lo casual y lo informe han conseguido conectar con el ámbito de las realidades teorizables (33).

Es discutible el aserto de Sloterdijk acerca de la novedad de dicho interés por lo indeterminado. Como ya quedó dicho, no sólo Leibniz o Fu Zhi teorizaron por extenso acerca de los movimientos o perceptos imperceptibles sino que, como bien ha estudiado Carlo Ginzsburg en su libro Mitos, emblemas e indicios, la apreciación de los indicios ha formado desde tiempo inmemorial del discurso de la medicina, dentro del cual admitía su propia teoría. En lo que sí parece acertar el filósofo alemán es en la cuestión de que es en nuestro tiempo y en nuestra circunstancia histórica cuando dicho discurso ha logrado ocupar un lugar central en el ámbito teórico y estético.

Veinte años antes de que Sloterdijk publicara su trilogía Esferas, Italo Calvino escribe un ensayo crucial para entender la literatura de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Se trata de Seis propuestas para el próximo milenio. El primer apartado de dicho ensayo está dedicado a la levedad, una noción sin duda evanescente pero que Calvino analiza de manera exhaustiva y precisa ejemplificándola a través de fragmentos de diversos autores (Cavalcanti, Henry James…). Calvino acaba proponiendo tres posibilidades para hacer de la levedad (una apuesta personal que, aclara el propio autor desde el mismo arranque del ensayo, no desmerece a su opuesto simbólico) la nota dominante de la literatura del futuro (nuestro presente) :

1) Un aligeramiento del lenguaje mediante el cual los significados son canalizados por un tejido verbal como sin peso, hasta adquirir la misma consistencia enrarecida […] 2) El relato de un razonamiento o de un proceso psicológico en el que obran elementos sutiles e imperceptibles, o una descripción cualquiera que comporte un alto grado de abstracción […] 3) Una imagen figurada de levedad que cobre un valor emblemático, como, en el cuento de Bocaccio, Cavalcanti saltando con sus delgadas piernas por encima de la losa sepulcral (31-32).

Calvino propone como modelos de 1) y 2) un poema de Emily Dickinson y un fragmento de La bestia en la jungla, de Henry James, respectivamente. Si analizamos lo que llevamos dicho a la luz de esta novedosa categorización propuesta por Calvino, estaríamos de acuerdo tal vez en incluir probablemente la obra de Sarraute y la escena de Hong Sang-Soo en el apartado 2).

Hasta aquí la microfísica de los perceptos que hace inteligible la continuidad acrítica del mundo, el tránsito de lo continuo a lo discreto, del ruido a la palabra. Es este un primer movimiento de lo literario correspondiente al proceso de cifrado. Queda elucidar el proceso recíproco, cómo el lector descifra el mensaje literario para revertir el proceso y pasar del universo discontinuo de la palabra a la continuidad del mundo.

V. Ars combinatoria

El mundo de lo posible resulta apabullante. La combinatoria de unos cuantos elementos ofrece guarismos más allá de toda escala humana. Lo posible, por infinito, resulta inconcebible. El ser humano habita por propia voluntad un universo reducido. La ética y la costumbre son modos en los que el hombre rehuye el vértigo de lo posible. Sólo a Dios le corresponde morar en la infinita posibilidad. Y ese mismo Dios es el que impone mandamientos que deslindan su territorio del propiamente humano. Cada posibilidad explorada por el hombre, cada bocado a la manzana, resta terreno a lo divino. Cada cultura selecciona su propia combinatoria, traza un marco que engloba lo posible, lo que puede y debe hacerse, lo que puede y debe mirarse, lo que se puede y se debe vestir. La ética y la estética, por tanto, son un corolario, nacen al mismo tiempo que esa demarcación de lo infinito. Entramos en el terreno de las sintaxis, de las armonías, de los contrastes. Lo que combina y no combina, lo que suena bien, lo tolerable por cualquier hijo de vecino (de un vecino de esa comunidad imaginaria de la que hablamos, y no de otra). Y luego está lo otro, lo que viene del otro lado, del inagotable mundo de la posibilidad, como una amenaza para las buenas costumbres o el buen gusto. Lo inmoral. Lo hortera. La desfachatez del que se sale del tiesto. El idiota y el genio. El que inventa algo y el que se afana en el ridículo.

Existe un resultado de teoría de conjuntos que afirma que el conjunto de las partes de un conjunto supera al de sus elementos. Se dice que un conjunto es parte de otro si está incluido en él. La relación de inclusión se denota habitualmente AB y, lógicamente, viene definida por:

![]()

Intuitivamente, las partes de un conjunto son los subconjuntos que se pueden formar tomando alguno de sus elementos. Pongamos un sencillo ejemplo :

A= {1,2,3,4}

Entonces, el conjunto de las partes de A estará constituido por los siguientes elementos:

P(A)={Ø,1,2,3,4,{1,2},{1,3},{1,4},{2,3},{2,4},{3,4},{1,2,3},{1,2,4},{1,3,4},{2,3,4}, {1,2,3,4}}

De alguna manera el conjunto de las partes de otro conjunto viene a significar la potencia implícita en dicho conjunto, es decir, el número de agrupaciones o combinaciones, de posibilidades que residen en el conjunto inicial. El hecho de que el conjunto de las partes de A supere (en términos de cardinalidad) a A (A![]() P(A)) viene a asegurar que –usando términos aristotélicos pasados por la des-lectura escolástica– que la potencia supera al acto. Si denotamos por

P(A)) viene a asegurar que –usando términos aristotélicos pasados por la des-lectura escolástica– que la potencia supera al acto. Si denotamos por ![]() el cardinal del conjunto A (su número de elementos), resulta evidente por mero cálculo combinatorio que

el cardinal del conjunto A (su número de elementos), resulta evidente por mero cálculo combinatorio que ![]() . En el caso del ejemplo anterior:

. En el caso del ejemplo anterior:

![]()

Fue Georg Cantor quien demostró que si A es un conjunto infinito numerable (el conjunto de los números naturales, por ejemplo) y llamamos ![]() a su cardinal, entonces

a su cardinal, entonces ![]() (el cardinal del conjunto constituido por sus partes) es un infinito distinto de

(el cardinal del conjunto constituido por sus partes) es un infinito distinto de ![]() . La hipótesis del continuo (formulada por el propio Cantor en 1878) afirma que no existen conjuntos de cardinalidad intermedia entre

. La hipótesis del continuo (formulada por el propio Cantor en 1878) afirma que no existen conjuntos de cardinalidad intermedia entre ![]() y

y![]() . Mucho antes que Cantor fueron los cabalistas quienes pretendían acceder a la divinidad a través del arte combinatorio. Abraham Abulafia (1240-1291), en particular, ideó un método a través del cual afirmaba que cualquiera podría acceder a la contemplación divina, un método que partía de la presuposición de que las letras y sus combinaciones venían a ser las partes constitutivas del Nombre de Dios.

. Mucho antes que Cantor fueron los cabalistas quienes pretendían acceder a la divinidad a través del arte combinatorio. Abraham Abulafia (1240-1291), en particular, ideó un método a través del cual afirmaba que cualquiera podría acceder a la contemplación divina, un método que partía de la presuposición de que las letras y sus combinaciones venían a ser las partes constitutivas del Nombre de Dios.

En realidad toda página web puede traducirse a una cantidad –finita– de ceros y unos. Llamemos m a la longitud de dicha serie. Imaginemos el conjunto de todas las webs existentes en un momento dado. Dicho número, pese a ser elevado, es indudablemente finito. Puestos a fantasear, pensemos que el número de webs pudiera ser infinito. En realidad las webs que se han construido y se construirán a lo largo de la historia guardan una relación de identidad con las sucesiones finitas de ceros y unos que puedan construirse. Si llamamos ![]() a cualquiera de esas webs, entonces

a cualquiera de esas webs, entonces![]() , donde

, donde![]() , siendo

, siendo![]()

Así podríamos denotar el conjunto de la World Wide Web, en términos conjuntistas, como el conjunto infinito cuyos elementos consistirán en las series finitas de ceros y unos:![]()

No es difícil demostrar que el cardinal del conjunto WWW –su número de elementos– coindice con el de los números racionales (de cardinalidad ![]() , por tanto). Sin embargo, el conjunto de las partes de WWW, que puede identificarse con las cadenas de enlaces (links) que uno puede establecer entre las webs, posee la cardinalidad de

, por tanto). Sin embargo, el conjunto de las partes de WWW, que puede identificarse con las cadenas de enlaces (links) que uno puede establecer entre las webs, posee la cardinalidad de ![]() . Es como si la propia tecnología humana hubiese estado destinada a generar un doble (virtual) del continuo real. El tránsito de lo discreto a lo continuo (como soñaran Abulafia y Tim Berners-Lee) requiere en realidad de dos ingredientes no tan extraordinarios: un infinito numerable y su exhaustiva combinatoria.

. Es como si la propia tecnología humana hubiese estado destinada a generar un doble (virtual) del continuo real. El tránsito de lo discreto a lo continuo (como soñaran Abulafia y Tim Berners-Lee) requiere en realidad de dos ingredientes no tan extraordinarios: un infinito numerable y su exhaustiva combinatoria.

Si damos un paso atrás, un movimiento que coincide en realidad con el tropismo propio de todo acontecimiento, descubriremos que la hipótesis del continuo coincide con el corolario 2 de Agustín Fernández Mallo, es decir, que no es posible saber cómo se produce el salto de la Irrealidad (el continuo ![]() ) a la Realidad (lo discreto

) a la Realidad (lo discreto ![]() ). Fue Paul Cohen quien demostró en 1963 que la hipótesis del continuo era independiente de los axiomas de Zermelo-Fraenkel, es decir, que no puede probarse a partir de dichos axiomas y que por tanto bien podría concebirse una aritmética donde la hipótesis fuese cierta como otra donde no lo fuera. ¿No sería acaso el texto literario un conjunto a medio camino entre ambas cardinalidades, entre lo discreto y lo continuo (entre lo real y lo posible), o al menos el territorio donde ambos universos ejercitan su dialéctica? En ese caso serían las obras de arte (entre ellas las literarias) verdaderos axiomas que reivindican ese territorio intermedio entre la Realidad y la Irrealidad.

). Fue Paul Cohen quien demostró en 1963 que la hipótesis del continuo era independiente de los axiomas de Zermelo-Fraenkel, es decir, que no puede probarse a partir de dichos axiomas y que por tanto bien podría concebirse una aritmética donde la hipótesis fuese cierta como otra donde no lo fuera. ¿No sería acaso el texto literario un conjunto a medio camino entre ambas cardinalidades, entre lo discreto y lo continuo (entre lo real y lo posible), o al menos el territorio donde ambos universos ejercitan su dialéctica? En ese caso serían las obras de arte (entre ellas las literarias) verdaderos axiomas que reivindican ese territorio intermedio entre la Realidad y la Irrealidad.

Bibliografía

Calvino, Italo, Seis propuestas para el próximo milenio, Madrid, Siruela, 1998.

Duchamp, Marcel, Notas, Madrid, Tecnos, 1998.

Duncan, Robert, Roots and branches, Selected poems, New York, New Directions Books, 1997.

Fernández Mallo, Agustín, Limbo, Madrid, Alfaguara, 2014.

García Calvo, Agustín, Contra el tiempo, Zamora, Lucina, 1993.

Ginzburg, Carlo, Mitos, emblemas e indicios: Morfología e historia, Barcelona, Gedisa, 1994.

Han, Byung-Chul, El aroma del tiempo, Barcelona, Herder, 2015.

Jullien, François, Las transformaciones silenciosas, Barcelona, Bellaterra, 2010.

Jullien, François, Elogio de lo insípido, Madrid, Siruela, 1998.

Leibniz, Gottfried Wilhem, Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, Madrid, Alianza, 1992.

Perec, Georges, Lo infraordinario, Madrid, Impedimenta, 2009.

Sloterdijk, Peter, Esferas III, Madrid, Siruela, 2006.

Valéry, Paul, A propósito del cementerio marino, traducción de Miguel Rodríguez Puga, Et Caetera, 17-18, T. V, octubre de 1955.

Valéry, Paul, Lettre à Pierre Louÿs, in Morceaux choisis, Paris, Gallimard, 1930.

ISSN 1913-536X ÉPISTÉMOCRITIQUE (SubStance Inc.) VOL. XVI

Téléchargez cet article au format PDF : 5 DEFINITIVO JAVIER MORENO