Axel Hohnsbein

Quels bénéfices l’histoire des sens peut-elle tirer de la presse de vulgarisation spécialisée dans les sciences au XIXème siècle ? Au premier abord, ces périodiques apparaissent comme des mines d’exemples permettant de rendre compte de l’état des recherches savantes et industrielles ainsi que des attentes du public : se développant réellement sous le Second Empire, ils bénéficient directement de l’appui d’un Napoléon III fermement résolu à noyer la presse politique et à faire du progrès scientifique son cheval de bataille1. L’Ami des sciences, Cosmos, Le Musée des sciences, La Science pour tous, La Nature, La Science illustrée, La Vulgarisation scientifique, La Science populaire… au total, plus d’une trentaine d’hebdomadaires se relaieront au cours du second XIXème siècle, garantissant au chercheur son lot d’exemples, de cas particuliers et d’études générales sur quantité de sujets.

En tant qu’« appareil[s] […] met[tant] l’homme et les animaux en rapport avec les objets du dehors par le moyen des impressions que ces objets font directement sur [eux] » (Littré), les cinq sens font légitimement partie du champ d’investigation de ce corpus. Le sujet n’en demeure pas moins compliqué à délimiter : si le premier feuilletage de ces volumes peut être euphorique – la profusion des images et des articles touchant de près ou de loin à la perception sensorielle paraît illimitée, le parcours méthodique qui s’ensuit est particulièrement compliqué à organiser. En premier lieu, les sens en tant que tels ne sont pas réellement abordés : les titres d’articles incluant les mots « vue », « ouïe », « goût », « toucher » ou « odorat » sont rares ; quant à trouver des articles traitant de l’ensemble des cinq sens, mieux vaut ne pas y compter. En second lieu, l’inventaire des articles ayant un lien connexe avec tel ou tel sens atteint rapidement des proportions telles qu’il en devient inexploitable. Par exemple, dois-je inclure un article traitant exclusivement de la composition des parfums de synthèse dans mon inventaire ? Les brèves traitant de la rapidité avec laquelle nous percevons les odeurs et les bruits comptent-elles ? Etc.

Les vulgarisateurs eux-mêmes peinent à se confronter à ces questions : les ouvrages de librairie traitant des cinq sens sont rares eux aussi et leur contenu est hétérogène. Les Cinq Sens d’Anaïs Demoulin, publié chez Hachette en 1881, en est un bon spécimen : le chapitre sur l’ouïe permet par exemple d’apprendre diverses choses sur les instruments de musique, la mue de la voix des garçons, la composition de l’oreille humaine, les diapasons et les circonvolutions des tubes de certains instruments à vent, ou encore sur la différence entre écho et résonnance. L’auteure opte pour une approche maximaliste de l’ouïe incluant tout ce qui produit, conduit et perçoit un son : physiologie, physique, acoustique, musicologie, ingénierie, étude des matériaux, tous ces domaines sont mis bout à bout sans transitions marquées.. Pour paraphraser Bertall, qui raille en 1848 l’agencement narratif du ballet Griseldis ou les cinq sens2, on trouve dans cet ouvrage « tous les sens imaginables, excepté le sens commun3. » De fait, pour les vulgarisateurs, traiter des cinq sens revient bien souvent à traiter du monde perceptible dans son ensemble.

Si le contenu de ce corpus demeure hétérogène, la presse de vulgarisation scientifique s’inscrit dans un cadre éditorial qui, lui, fait sens. Effectivement, la presse de vulgarisation scientifique n’est pas apparue ex nihilo, elle s’inscrit à la suite de ces modèles très populaires que sont les magasins généralistes. Apparus en France en 1833 par l’intermédiaire d’Édouard Charton (Magasin pittoresque) et Émile de Girardin (Le Musée des familles), ces derniers se présentent dès leurs avant-propos comme des machines optiques et/ou des appareils à manipuler. Si elle tarde à appliquer les promesses de ces éditoriaux fondateurs, la presse de vulgarisation scientifique en comprendra toutes les implications après la guerre de 1870 et, en bien des points, elle sera à l’origine de nombreuses innovations qui viendront bouleverser les modes d’appréhension du savoir par l’usage des récréations scientifiques ou par des petites applications pratiques à connotation scientifique.

C’est à l’étude de ces avant-propos inauguraux, et à ce qu’ils impliquent en termes de politiques éditoriales, que nous souhaiterions nous consacrer ici : notre objectif sera de montrer que ces périodiques, qui contiennent quantité d’articles utiles à l’histoire des sens – et plus largement à l’histoire scientifique et culturelle, ne sont pas des sources neutres et que, loin de s’adresser uniquement à la vue, ils en sont venus à encourager les lecteurs à user de tous leurs sens pour devenir acteurs de leur connaissance du monde. Autrement dit, nous montrerons que ces magasins manifestent une mutation dans la manière même de concevoir les rapports entre les différents sens et la connaissance, et qu’ils enrichissent les méthodes de transmission des savoirs instaurées par l’Encyclopédie en s’appuyant sur une sensibilité élargie.

Voir pour apprendre, apprendre à voir

Les magasins généralistes ont, les premiers, développé consciemment dans leurs avant-propos un certain nombre de métaphores conçues pour enrichir l’expérience de lecture. En tant qu’illustrés, ils s’adressent logiquement en premier lieu à la vue. Les directeurs de publication ne font cependant pas le choix d’insister sur leur nature d’objets imprimés, mais bien plutôt de les présenter comme des dispositifs techniques dont tout le monde peut s’emparer. Le fondateur de ce nouveau type d’ouvrages, le britannique Charles Knight, présente dès 1832 le Penny Magazine comme un dispositif optique :

Tout ce qui permet d’augmenter notre portée d’observation, d’emmagasiner des faits nouveaux, de provoquer l’éveil de la raison et de guider notre imagination au fil de pensées agréables et innocentes peut contribuer à l’enracinement d’un désir vif et sincère de connaître ; ainsi, nos petites miscellanées peuvent préparer le terrain à l’acquisition d’un savoir plus complexe et plus précis, et fonctionner comme un chercheur, ce petit instrument optique que l’on trouve près des grands télescopes et qui permet à l’observateur de localiser l’étoile qu’il étudiera plus attentivement à l’aide de l’instrument idoine4.

La métaphore optique est double : d’un côté, le périodique fonctionne comme le chercheur (finder) du télescope, c’est-à-dire qu’en le feuilletant le lecteur peut localiser les domaines qui l’intéressent ; d’un autre côté, il « permet d’augmenter notre portée d’observation » (range of observation), comme un télescope, des jumelles, un microscope, etc. Métaphoriquement comme au sens strict, Le Penny Magazine veut permettre à ses lecteurs de voir plus loin, c’est-à-dire d’être au courant des coutumes et pratiques culturelles des peuples, de la géographie lunaire ou du fonctionnement d’une cellule, ce qui par extension doit augmenter leurs facultés de raisonnement et leur imagination. Cette approche novatrice reste valable tout le long du siècle et trouvera a posteriori une légitimité évidente dans les propos de sommités scientifiques telles que Claude Bernard ou Étienne-Jules Marey. Pour le premier,

L’homme ne peut observer les phénomènes qui l’entourent que dans des limites très restreintes ; le plus grand nombre échappe naturellement à ses sens, et l’observation simple ne lui suffit pas. Pour étendre ses connaissances, il a dû amplifier, à l’aide d’appareils spéciaux, la puissance de ces organes, en même temps qu’il s’est armé d’instruments divers qui lui ont servi à pénétrer dans l’intérieur des corps pour les décomposer et en étudier les parties cachées5.

« Augmenter notre portée d’observation » (Knight) et « étendre [ses] connaissances » (Bernard) : outre le recours (métaphorique ou littéral) aux dispositifs optiques, les auteurs usent ici de deux expressions complémentaires. Dans les deux cas, l’outil que représente le magasin ou le microscope sert à amplifier la – hauteur de – vue. Marey avance quant à lui que « La science a devant elle deux obstacles qui entravent sa marche : c’est d’abord la défectuosité de nos sens pour découvrir les vérités, et puis l’insuffisance du langage pour exprimer et pour transmettre celles que nous avons acquises6. » La méthode graphique, prélude aux travaux chronophotographiques du savant, veut pallier notre incapacité à mesurer finement le mouvement en l’inscrivant sur le papier à l’aide d’appareils enregistreurs. Outre une conception d’un sens de la vue perçu comme essentiel, mais nécessitant l’usage de dispositifs amplificateurs, Marey théorise aussi la complémentarité du texte et de l’image, chose que ne fait certes pas Charles Knight, qui la conçoit comme une évidence sachant qu’il vise aussi un public illettré, mais que ses disciples français ne manqueront pas d’évoquer. Évidemment, la démarche expérimentale des savants n’a rien à voir en pratique avec la démarche métaphorique de Charles Knight, mais sa capacité à capter l’air du temps en plaçant le lecteur aux commandes d’un dispositif optique – de papier – a certainement joué un rôle important dans le succès du Penny Magazine.

Un an plus tard, deux magasins directement inspirés du périodique de Charles Knight paraissent à Paris : Édouard Charton lance le Magasin pittoresque en janvier 1833, suivi quelques mois plus tard du Musée des familles d’Émile de Girardin. Dès leur avant-propos, ces deux titres reconnaissent la dette qu’ils contractent auprès des magasins britanniques : au tout début, Charton traduit – avec la bénédiction de Knight7 – la plupart des articles du Penny Magazine, tandis que le texte programmatique rédigé par Jules Janin pour le Musée des familles s’attarde longuement sur les qualités de nombre de périodiques anglais. Cependant, l’un comme l’autre prennent soin d’ignorer la métaphore pourtant efficace du télescope.

Charton, dont le texte liminaire est sous bien des aspects une traduction condensée de celui de Knight, modifie radicalement la métaphore optique initiale : « nous aurons bien du malheur si, devant ce tableau toujours changeant du monde entier, que nous déroulerons continuellement sous les yeux de nos lecteurs, ils ont des pensées, des désirs que nous ne puissions satisfaire8. »

Charton ne cherche pas ici à utiliser une métaphore éculée (le « tableau du monde », variante du theatrum mundi) : le changement continuel qu’il évoque n’est pas tant celui de la vie en général qu’un procédé technique permettant de donner au spectateur l’illusion du mouvement, allusion que clarifie l’usage du verbe « dérouler ». Le tableau du monde selon Charton s’apparenterait donc plutôt aux vues d’optique ou au panorama/diorama de Daguerre et Bouton9, dont les toiles sont traitées pour permettre les jeux de lumière et pouvoir être déroulées au fil du spectacle. Pourquoi délaisser la métaphore de l’optique savante pour en choisir une en lien avec les arts populaires ? Outre le fait qu’elle valorise davantage le vulgarisateur, qui joue ici le rôle du machiniste, elle rend parfaitement compte d’un effet extrêmement innovant de ces magasins, que Charles Knight n’exploite pas dans son texte inaugural : le défilement varié des articles. Il s’agit à tout point de vue d’une nouvelle forme de diffusion des savoirs, qui repose non plus sur le classement alphabétique ou thématique des matières, mais sur un encyclopédisme aléatoire : chaque semaine paraît un fascicule de 8 ou 16 pages (le plus souvent) dont les articles sont précisément choisis pour maintenir l’intérêt du lecteur, c’est-à-dire que les ruptures thématiques et la variété des illustrations priment sur le classement raisonné des matières. Les fascicules suivent tous une pagination continue au fil du semestre : lorsque ce dernier arrive à son terme, le lecteur range ses fascicules dans les reliures adaptées, qui s’accompagnent d’une table des matières éditée pour l’occasion. Ce n’est donc qu’à ce moment que le lecteur se voit autorisé à user d’un mode de lecture traditionnel. La métaphore du déroulement employée par Charton rend bien compte de ce nouveau mode de lecture – où, comme nous le verrons plus bas, le toucher joue aussi un rôle important : contrairement à Knight, dont la métaphore astronomique implique un lecteur désireux de situer rapidement les sujets qui l’intéressent, Charton se représente un lecteur en quête de « pittoresque », c’est-à-dire de choses qui « frappe[nt] et charme[nt] tout à la fois les yeux et l’esprit » (Littré). Knight s’adresse à un lecteur systématique (rencontre programmée avec un sujet choisi), Charton s’adresse à un lecteur flâneur (fragmentation de l’expérience et rencontre aléatoire avec divers sujets)10.

Le texte que livre Jules Janin en ouverture de la première livraison du Musée des familles est nettement plus long et démonstratif que celui de Charton. Il y est aussi question de défilement : « ce sera, nous dit-il, comme un voyage perpétuel et varié, fertile en détails pittoresques, et sans cesse animé par de nouveaux incidents11 » Cette fois-ci, il n’est question ni de télescope, ni de tableau mouvant, Janin préférant employer la métaphore de la voiture12:

Suivez-nous en Angleterre, par exemple ; et, pour premier essai, montez avec nous dans ces stage-coaches élégants comme les landaus des grands seigneurs, dans ces voitures rapides comme l’éclair et qui font quatre lieues et demie à l’heure.

Partez donc à l’instant ; faites attention surtout aux objets que sans relâche la route successivement vous présente. Toute cette belle contrée s’étale à vos yeux : Voyez ; grands parcs, vieux châteaux, gigantesques cathédrales, remparts renversés, vieilles tours remplies de revenants à minuit ; que sais-je encore13.

Là encore est exploitée la relation optique unissant au magasin un lecteur devenu spectateur, mais un spectateur « transporté », expérience du feuilletage et kinesthésie étant ici très étroitement liées. Contrairement à Knight, Charton et Janin se montrent très sensibles à cette question du défilement que Philippe Hamon a déjà étudiée dans Imageries à propos du train :

Ce qui se combine désormais de façon nouvelle et paradoxale, du fait de la vitesse, c’est l’extrême fixité, celle du voyageur-spectateur assis dans son compartiment devant le cadre fixe de sa fenêtre, et l’extrême mobilité du paysage dont il est obligé de subir le déroulement orienté et irréversible sans pouvoir fixer lui-même son regard. C’est aussi l’effacement des détails et le flou de la rêverie qui s’accompagne de la rectitude du trajet et de ses horaires, et c’est la fragmentation des « tableaux » (…) avec la persistance lancinante et structurante d’un rythme14.

Dans le contexte dont nous traitons, cette analyse éclaire à la perfection la politique éditoriale des magasins : multiplier les tableaux, induire la rêverie, varier au maximum les objets observés, en maintenant le cadre métronomique de la parution hebdomadaire et les repères visuels des petites rubriques et pages annexes – autant d’éléments faisant la marque de fabrique de l’ensemble des magasins. On peut dès lors considérer que la presse de vulgarisation dans son ensemble participe elle aussi « aux métamorphoses du regard instrumenté, c’est-à-dire prolongé ou structuré par une machine à voir15 », à ceci près que, par la magie de la métaphore, la machine à voir se trouve être un bloc de papier imprimé ; toutefois, alors même que le lecteur pense utiliser sa vue pour apprendre, le dispositif même du magasin lui inculque d’autres façons de voir.

L’ouverture à une sensibilité active

Si les métaphores optiques de Janin et Charton rendent joliment compte du principe nouveau de défilement varié des matières, elles ne dévoilent pas pleinement nature de ces périodiques. Le terme même qui les désigne est essentiel dans la construction d’une nouvelle relation du lecteur à l’objet imprimé : ce sont des « magasins ». Ce mot induit une métaphore structurante qui ne manque jamais d’être réactivée à chaque fois qu’il est prononcé. Le sens est le même en anglais et en français : Littré nous dit qu’il s’agit d’abord d’un « lieu où l’on garde des marchandises », que ce soit pour le stockage, la vente directe au client, etc. Le magasin en tant qu’« ouvrage périodique composé de morceaux de littérature ou de science » n’apparaît qu’en neuvième position. C’est dire à quel point, sur le plan des représentations, le mot renvoie à l’idée de lieu de stockage. Lorsque Charles Knight évoque tout ce qui permet « d’emmagasiner des faits nouveaux » – add to the store of facts, il emploie volontairement un mot – store – ayant la même polysémie que magazine, puisqu’il porte aussi bien l’idée d’étalage que de mise en réserve ; et lorsqu’il déploie la métaphore astronomique du chercheur – finder, le mot lui-même rayonne de toute sa polysémie : il s’agit certes d’un instrument optique, mais il s’agit aussi du processus suivi par le lecteur, qui est lui-même un « chercheur » en quête de découvertes ou plutôt de « trouvailles » (sens tout aussi courant du verbe to find). On comprend dès lors que la métaphore du lecteur en tant que spectateur passif d’un tableau se déroulant sous ses yeux comme par magie est aussi brillante qu’incomplète. Il s’agit d’une rupture forte avec la métaphore classique du Spectacle de la nature, selon le titre de l’ouvrage fameux publié par l’abbé Pluche au siècle précédent : le lecteur n’est plus seulement accompagné d’un vulgarisateur dont la fonction est de lui décrire/expliquer la beauté de l’univers ; il s’agit aussi d’une rupture avec le modèle organisationnel de L’Encyclopédie16, qui s’appuie principalement sur l’attention visuelle du lecteur. Les magasins dont nous parlons présupposent quant à eux une sensibilité diffuse qui va bien au-delà du seul exercice de la vue.

Finders keepers, dit un adage populaire anglais : qui trouve, garde. Cette approche est exactement celle des magasins dans leur ensemble. La trouvaille du lecteur/chercheur confère donc aussi au magasin la valeur de keepsake, c’est-à-dire d’album de gravures choisies (sens romantique) et de boîte à souvenirs17 (sens romantique et pragmatique). Mais ces pages sélectionnées doivent d’abord passer par le statut de trouvaille personnelle, que le lecteur doit effectuer par lui-même. C’est ce qui lui donne toute sa valeur. Lisons cette fois-ci l’attaque de l’avant-propos du Magasin pittoresque :

C’est un vrai Magasin que nous nous sommes proposé d’ouvrir à toutes les curiosités, à toutes les bourses. Nous voulons qu’on y trouve des objets de toute valeur, de tout choix : choses anciennes, choses modernes, animées, inanimées, monumentales, naturelles, civilisées, sauvages, appartenant à la terre, à la mer, au ciel, à tous les temps, venant de tous les pays […] ; nous voulons, en un mot, imiter dans nos gravures, décrire dans nos articles tout ce qui mérite de fixer l’attention et les regards, tout ce qui offre un sujet intéressant de rêverie, de conversation, ou d’étude18.

Métaphoriquement, les pages des magasins représentent autant de rayonnages que le lecteur est invité à parcourir du regard… et du bout des doigts, car c’est bel et bien le feuilletage opéré par lecteur qui met en branle le dispositif, et non le vulgarisateur qui se présente trop facilement comme le seul machiniste. Ici entre en jeu la question du toucher et surtout de la manipulation qu’il permet : manipulation et réglage du finder, qui permet de localiser les étoiles, mais aussi manipulation des objets étudiés dans les pages du périodique, que le lecteur observe métaphoriquement sous toutes les coutures. Le geste même du feuilletage remplace alors la totalité des gestes que le lecteur effectuerait dans un « vrai Magasin ».

Comme tout objet livre, le magasin implique évidemment le fonctionnement des cinq sens. La bibliophilie fétichise cette relation, la question des textures, du bruit, du goût et de l’odeur du papier, des reliures, de l’encre, etc. jouant alors un rôle aussi décisif que la mise en valeur du texte et ses éventuelles illustrations. Si ces périodiques n’interdisent pas la lecture bibliophile, ils cherchent à bâtir un autre système représentationnel – ne serait-ce que parce qu’ils visent un public populaire : ce sont des machines optiques, des magasins, voire des musées (Musée des familles, Musée des sciences), autant de métaphores inaugurales visant à immerger le lecteur dans un monde où la vue demeure certes le sens principal, mais où l’action du corps est présupposée : il faut arpenter, parcourir, soupeser, etc. Métaphoriquement, le lecteur de ces périodiques n’est pas assis dans son fauteuil, il est en train de manipuler un finder, de monter dans un stage coach ou de flâner dans les rayonnages d’un grand magasin ; selon la formule de Walter Benjamin, « dans la personne du flâneur, l’intelligence va au marché19 », c’est-à-dire que le lecteur n’absorbe pas un savoir transmis comme dans un cours magistral ou une conférence, il combine à sa convenance des images et des textes, qu’il sélectionne lui-même ou sur lesquels il tombe par hasard puisque les matières sont réparties aléatoirement, pour concevoir sa propre vision du monde. La manipulation physique des volumes, qui s’effectue selon d’autres schémas que ceux des livres classiques, favorise la quête de trouvailles et conduit plus aisément au (re-)modelage des conceptions du lecteur.

Le dédoublement des métaphores peut certes paraître incohérent : le magasin est-il une machine optique ou un espace architectural ? Il n’y a cependant pas de réelle concurrence entre ces deux métaphores, car elles correspondent surtout à deux états du périodique : lorsqu’il est en cours de manipulation, il fonctionne comme une machine optique, le lecteur voyant défiler les pages et les tableaux au fil de son feuilletage ; et lorsqu’il est en dormance, rangé ou fermé sur la table, le magasin retrouve sa nature fondamentale d’espace de stockage. Par ailleurs, cela n’empêche pas ces deux métaphores de se juxtaposer : les avant-propos impliquent volontiers que, lors du feuilletage, le magasin est à la fois une machine optique et un espace à parcourir pour trouver des objets. Au lecteur de choisir le modèle représentationnel qui l’attire le plus.

Conçu pour être manipulé et arpenté, le magasin offre dès son apparition un univers mental polymorphe, mais cohérent, car il présuppose la mise en action du lecteur20. La posture demeure encore métaphorique et la sensibilité nouvelle qu’elle appelle n’est pas clairement identifiée, mais nous verrons qu’elle débouchera sur des applications tout à fait pratiques au début des années 1880.

Monotonie visuelle et sensibilité étouffée : les tâtonnements de la jeune presse de vulgarisation scientifique

Si elle s’inscrit à la suite des magasins généralistes, on ne peut pas dire que la première génération de périodiques de vulgarisation scientifique soit à la hauteur des promesses de ces avant-propos inauguraux. Cela tient à deux effets de la spécialisation : tout d’abord, en renonçant aux parties littéraires, morales ou artistiques de leurs aînés, ces périodiques réduisent mécaniquement les effets de variation thématique et surtout stylistique. Reproduire un extrait de grand texte littéraire, puis traiter d’un animal et d’un chef-d’œuvre de la céramique ou de la peinture implique par exemple la présence de styles d’écriture et de terminologies propres à chaque discipline. Les magasins généralistes bénéficient plus facilement de l’apport de plumes connues du monde littéraire (Jules Janin, Jules Verne, etc.) tandis que, sous le Second Empire, la presse spécialisée s’appuie majoritairement sur des petites plumes. Les personnalités telles que Louis Figuier, Camille Flammarion, Henri de Parville ou Samuel-Henri Berthoud ne signent presque jamais de textes au sein des hebdomadaires spécialisés, leur plan de carrière les poussant à favoriser la rédaction de feuilletons scientifiques dans les grands quotidiens – feuilletons qu’ils rassemblent dans des ouvrages de librairie au moment des étrennes21.

En second lieu, la spécialisation scientifique de ces périodiques les pousse à modifier un peu la politique éditoriale de leurs aînés. Victor Meunier, l’une des rares personnalités à se spécialiser intégralement dans un périodique avec L’Ami des sciences (1855), formule assez précisément l’approche commune de la presse de vulgarisation scientifique :

C’est à la fois un journal, un magazine et un livre. Journal, elle enregistrera tous les faits à mesure qu’ils entreront dans le monde de la pensée ; magazine , elle recueillera, quelle que soit leur date, tous les documents qui pourront concourir à son but ; livre enfin, par l’unité de l’esprit qui l’anime, par le rigoureux enchaînement de ses parties (je dirais presque des chapitres variés qu’elle contiendra) […]22.

Constituer à la fois un Magazine et un livre est une revendication traditionnelle pour les magasins de tout type. En revanche, s’ils se considèrent souvent comme des journaux du fait de leur nature d’imprimés, ils ne se présentent jamais comme des journaux d’actualités : le propre des magasins est de s’inscrire dans un temps long ou un présent duratif. Ce que revendique ici Meunier, c’est de mélanger une vulgarisation conçue pour durer à une pratique du compte rendu des dernières recherches scientifiques, qui est un type de texte à péremption rapide. Cela se traduit par la mise en place de rubriques intégralement constituées de brèves et s’intitulant « Académie des sciences », « Sociétés savantes » ou « Actualité » (et toutes sortes de variantes). En adoptant cette démarche, Meunier modifie la machinerie des magasins généralistes : en tant que journal, son périodique « enregistr[e] tous les faits à mesure qu’ils entr[ent] dans le monde de la pensée ». Ici, le magasin ne se double pas tant d’une machine optique que d’une machine enregistreuse telle que Marey peut la concevoir dans La Méthode graphique. Métaphoriquement, L’Ami des sciences automatise partiellement la transmission de nouvelles scientifiques, brouillant le modèle interactionniste initialement conçu par Knight, Charton et Janin.

Outre les effets propres à la spécialisation, les périodiques de vulgarisation scientifique peinent à égaler les grands titres généralistes pour des raisons économiques : si les articles se succèdent toujours de façon aléatoire, la répétitivité de la mise en page nuit au principe de variété visuelle. Que l’on feuillette par exemple quelques volumes de La Science pour tous (1855) et de son concurrent Le Musée des sciences (1856), moins durable, mais proposant des illustrations souvent plus grandes et mieux exécutées : dans les deux cas, l’image marquante est positionnée en première page, le reste de la livraison réservant au mieux une autre image de taille comparable. Globalement, pour des livraisons de 8 pages, on peut compter sur une (parfois deux) image marquante, et une ou deux images techniques (schéma ou dessin épuré). Le feuilletage réserve donc peu de surprises : à l’échelle d’un volume, le retour perpétuel de la même séquence visuelle engendre de la monotonie, un peu comme si le lecteur se voyait constamment adresser le même message en morse, les impulsions courtes ou longues étant remplacées par du texte ou de l’image de mêmes formats – effet augmenté par la suppression ou le déplacement en fin de volume des couvertures, pages annexes et autres suppléments. Maîtrisée, cette monotonie est souvent appréciable : les magasins généralistes l’adoptent volontiers tout en variant insensiblement la taille des cadres ou la répartition des colonnes, offrant au lecteur des points de repères tout en lui permettant de se perdre à volonté dans le feuilletage ; mal utilisée, répétée mécaniquement et mal assistée par des images parfois rudimentaires, cette monotonie peut devenir un carcan. Nous venons d’évoquer les périodiques les mieux lotis : d’autres, telle La Science contre le préjugé, ne proposent qu’une image en première page ; d’autres, tel L’Ami des sciences de Victor Meunier, publient des illustrations de façon trop espacée ; d’autres enfin, tel Cosmos de l’abbé Moigno, promettent des illustrations, mais n’en livrent quasiment jamais.

Dès lors, le lecteur se trouve confronté à un dispositif qui ne fonctionne pas à plein parce qu’il ne réussit encore guère qu’à proposer une Encyclopédie tronquée et désordonnée, rédigée par des équipes peu prestigieuses, voire anonymes (et parfois peu fiables). Les illustrations elles-mêmes, dont la nature inédite paraît parfois douteuse, ne parviennent pas à enrichir le dispositif de l’Encyclopédie tel que le décrit Roland Barthes : d’un côté, des objets et instruments montrés à l’état paradigmatiques, c’est-à-dire sans contextualisation et inertes ; de l’autre, des objets contextualisés, c’est-à-dire en cours d’usage ou mis en contiguïté avec d’autres éléments, qui équivaudraient à un axe syntagmatique23. De fait, les périodiques les plus fortunés offrent des vues un peu figées dans lesquelles on détecte plus d’une fois l’artificialité propre aux dioramas les moins habiles ; l’exemple ci-dessous est tout à fait frappant : animaux volants, terrestres et amphibies remplissent un cadre extrêmement étroit. Indépendamment de la fidélité discutable à la morphologie des modèles, la quantité et la proximité même des animaux rendent l’image trop pittoresque, c’est-à-dire artificielle et douteuse.

Le Second Empire correspond donc à une phase de bouillonnement pour la jeune presse de vulgarisation scientifique, qui applique plus ou moins habilement les recettes des magasins généralistes, sans comprendre toujours ce qui fait la richesse de ces dispositifs pédagogiques. Voyons à présent comment la presse spécialisée de l’après 1870 réalise et augmente le programme initial des premiers magasins.

Un interactionnisme inédit

Il faut attendre l’avènement de la Troisième République pour que la presse spécialisée dans la vulgarisation scientifique atteigne sa pleine maturité. Ce n’est qu’à ce moment que la vulgarisation scientifique trouve son entière légitimité et que le modèle de transmission des connaissances par le déploiement d’une sensibilité active prend toute sa mesure. La fondation en 1873 de La Nature par Gaston Tissandier tient lieu de date incontournable de ce point de vue : pour la première fois, un savant fait le choix volontaire de consacrer en premier lieu sa carrière à la vulgarisation scientifique. Chimiste et aéronaute, héros de la guerre de 1870, Tissandier est un homme populaire. Sa réputation, associée à la pérennité de l’éditeur Masson, jusqu’alors peu présent dans la vulgarisation grand public, vont faire de La Nature le titre phare de son domaine médiatique pour tout le XIXème siècle24. Solide financièrement, le périodique s’assure le concours d’illustrateurs brillants pouvant œuvrer au sein d’une maquette modifiable à volonté selon les besoins du sujet : libérée de son carcan, l’image se déploie sous de multiples formes. Le feuilletage devient réellement plein de surprises pour le lecteur.

La personnalité même de Tissandier va lui permettre d’annuler ce qui, sous le Second Empire, relevait du paradoxe : promettant d’un côté de transmettre un savoir « pittoresque », c’est-à-dire tout à la fois pictural et piquant, ces périodiques ne pouvaient en exploiter toutes les facettes sous peine de passer pour des charlatans25. Ce n’est plus le cas ici : en tant que savant, Tissandier a directement accès aux coulisses de l’Institut et des diverses sociétés savantes, ce qui lui permet de recruter parmi ses collègues savants des collaborateurs durables ou occasionnels. De même, en tant que vulgarisateur, il revendique ouvertement son amour des arts populaires, des jouets scientifiques, des produits de la petite industrie, des foires et expositions diverses. Enfin, ce n’est qu’avec La Nature que la presse de vulgarisation scientifique part à la rencontre de son public. Elle le fait très littéralement sous la plume de Gaston Tissandier, qui se décrit à la première personne, côtoyant ses congénères lors d’une visite aux Arts et Métiers :

Il y a quelques semaines, je parcourais les galeries du Conservatoire des Arts et Métiers à Paris, alors qu’elles sont ouvertes au public et que la foule y afflue ; le nombre des visiteurs qui se pressaient dans le cabinet d’optique devant les curieux miroirs concaves et convexes, où les objets se déforment et prennent un aspect si singulier, était si considérable, que les gardiens devaient faire défiler méthodiquement les curieux. C’étaient des rires de joie de la part des enfants, des cris à n’en plus finir, quand ils apercevaient l’image de leur visage, allongée dans un des miroirs, ou aplatie dans un autre. Voilà me disais-je des observations d’optique bien simples, qui obtiennent un bien grand succès ; peu de personnes songent à les faire, et tout le monde a cependant le moyen de les exécuter. Il suffit de se regarder dans une cuiller bien polie, ou mieux dans une cafetière d’argent26.

Ce passage symbolise à lui seul le bouleversement éditorial qui va s’ensuivre en termes de transmission des savoirs. Non seulement le vulgarisateur établit enfin le contact avec son public (même s’il ne fait que l’observer silencieusement dans un premier temps), mais il établit aussi sous les yeux du lecteur une formule éditoriale innovante, qui tient compte du corps du lecteur et de ses sensations – tant physiques que psychologiques : en observant le public du CNAM, Tissandier perçoit finalement qu’un « bien grand succès » passe nécessairement par l’expression d’un plaisir issu d’une activité.

Intitulé « La physique sans appareils », la première série d’articles que lance Tissandier en 1880 rencontre d’emblée un fort succès, qui se mesure par l’augmentation très nette de la correspondance dans les colonnes de La Nature. C’est une première, les périodiques de vulgarisation scientifique ayant jusqu’alors résonné comme des cathédrales vides. Tissandier lui-même avoue qu’il était « loin de soupçonner alors, le développement que cette idée de faire des expériences de physique, non pas avec des appareils particuliers, mais bien au moyen d’objets de ménage ou de bureau que tout le monde a sous la main, était susceptible d’acquérir27 ». Selon ses dires, ce sont près de deux cents lettres qui lui ont été envoyées « de toutes les parties du monde28 ». Les lecteurs se manifestent souvent pour résumer leurs observations ou pour proposer des petites expériences, si bien que le terme générique de « Physique sans appareils » cède rapidement le pas aux « Récréations scientifiques », plus aptes à rassembler des activités disparates29. Divers ouvrages de librairie s’ensuivront. Le principe même des récréations scientifiques sera copié à l’infini par la concurrence, qu’elle soit spécialisée ou généraliste : que l’on pense par exemple à la production de Tom Tit – qui publie dans les années 1890 des articles de science amusante au sein de L’Illustration, dont les ouvrages de librairie représentent l’un des grands succès du siècle.

Nous avons déjà traité ailleurs30 du fonctionnement et de l’impact des récréations scientifiques, qui s’appuient volontiers sur les illusions d’optique et le dérèglement raisonné de tous les sens – pour paraphraser Rimbaud. Pour cette raison, nous préférons nous consacrer ici à l’étude d’un massif connexe de textes, car, très rapidement, les récréations scientifiques donnent naissance à ce que l’on appellera la « science pratique ». Avant d’aborder le fonctionnement de ces textes, insistons sur le fait que l’entrée consciente de la presse de vulgarisation scientifique dans le régime des loisirs scientifiques lui permet de réaliser pleinement le contrat initial formulé par ses illustres prédécesseurs : charmer le regard par le mouvement incessant des pages et des images et favoriser, mais au sens strict cette fois-ci, le plaisir de l’observation analytique (dans le cadre des illusions foraines par exemple) et de la manipulation (dans le cadre des récréations scientifiques). On feuillette désormais le volume pour y trouver non seulement les belles images et sujets piquants, mais aussi des expériences inédites à mener sur des objets du quotidien ou à observer au sein de l’espace public : il s’agit dès lors d’éduquer soi-même ses sens, le périodique agissant aussi comme un guide explicatif. L’interactionnisme originellement métaphorique des magasins fonctionne enfin à plein : le dispositif pédagogique ouvre sur d’autres dispositifs à voir, à toucher, etc., dans la sécurité du chez-soi ou à l’extérieur (rues et boulevards, musées, grands magasins, parcs, etc.). La vue conserve toute sa prépondérance, mais elle ne suffit plus : grâce à La Nature, il faut se mettre en action pour observer et éprouver soi-même toutes les sensations qu’appelle l’expérience.

La manipulation savante et l’illusionnisme pour tous

Les récréations scientifiques placent le corps du lecteur et ses facultés sensorielles au cœur du projet éditorial. Fortes de leur succès, elles donnent rapidement naissance à une sous-catégorie très fournie d’articles que l’on retrouve à terme dans les tables des matières sous le nom de « Science pratique ». Moins connu, ce massif de textes souvent très courts n’en est pas moins passionnant à traiter dans sa relation aux sens : il ne s’agit plus de s’initier aux mystères des illusions diverses ou d’observer le mécanisme de tel ou tel jouet scientifique, mais d’améliorer son quotidien à l’aide de la science – on voit nettement ici à quel point le mot « science » est élargi. Le public visé n’est pas tant là pour éduquer ses sens par le jeu que pour les mettre à contribution en vue d’améliorer son train de vie.

Il est délicat de dater précisément l’apparition de ce corpus, car il ne naît pas de la volonté des vulgarisateurs, mais des lecteurs, et se propage simultanément dans l’ensemble de la presse de vulgarisation. Seule certitude, il tire directement parti de la confiance instaurée entre le lectorat et les rédactions grâce aux récréations scientifiques. Si l’on en croit Gaston Tissandier, dont les Recettes et procédés utiles (1886) connaîtront cinq éditions avant qu’il ne leur donne une suite en 1889 sous le titre désormais figé de La Science pratique, ces ouvrages sont directement « né[s] dans la Boîte aux lettres du journal La Nature, inépuisable mine de renseignements, venus parfois de tous les pays du monde31 ». La concurrence est extrêmement présente sur ce secteur, bien plus que dans le domaine des récréations scientifiques, qui nécessitent souvent un rédacteur inventif et un illustrateur talentueux pour faire mouche (typiquement : Gaston Tissandier ou Tom Tit, tous deux assistés de Louis Poyet pour la mise en image). Ici, le texte suffit, et les trucs envoyés par les lecteurs sont légion, si bien que le corpus s’alimente de lui-même. Il donne même naissance à des périodiques voleurs tels que La Science pratique qui, déplorant faussement que « les grands journaux scientifiques et techniques […] publient continuellement un certain nombre de recettes et de procédés nouveaux […] perdus au milieu de beaucoup d’articles différents », se proposent de « rendre service au public en réunissant ces recettes dans un Recueil spécial32. » Les concurrents les plus habiles ont tôt fait quant à eux d’isoler chaque brève de science pratique dans leurs tables des matières : La Science illustrée, qu’Adolphe Bitard lance fin 1887, inclut dès le premier volume une catégorie très fournie intitulée « Science amusante et recettes utiles », les recettes utiles finissant par bénéficier quelques semestres plus tard de leur propre catégorie.

Un simple coup d’œil aux tables des périodiques révèle la nature hétéroclite du contenu, si hétéroclite que, lorsque ces recettes donnent lieu à un ouvrage leur étant intégralement consacré, il inclut à la fois une table et un index alphabétique. C’est le cas de La Science pratique que publie Tissandier en 1889, dont les chapitres catégorisent tant bien que mal le flot d’activités proposées : « Appareils faciles à construire », « Matières alimentaires », « La ferme et la campagne », « Destruction des animaux nuisibles », « Pharmacie », « Parfumerie », « Blanchissage », « Appareils et recettes de bureau », « Colles, ciments et mastics », « Vernis pour bois, pour métaux », « Métaux », « Physique et électricité », « Chimie et procédés chimiques », « Photographie », « Soins des collections », et pour conclure « Expériences amusantes et curieuses », chapitre attendu quand on sait l’intime relation qui unit science pratique et récréations scientifiques.

C’est tout un univers de textures, de matières, d’odeurs, de sensations agréables ou non que convoquent ces textes, sensations appelant une manipulation tantôt préalable (ex : prévenir la propagation de la rouille), tantôt postérieure (ex : apaiser une brûlure). La Science à la maison, périodique lancé en 1896 et se spécialisant dans les récréations scientifiques et la science pratique, cartographie méthodiquement cet univers sans pour autant décrire les sensations qu’il procure : aux lecteurs de les éprouver directement. Ainsi, les lecteurs qui suent des mains sont invités à « se les frotter avec un peu de poudre de Lycopode33 », ceux qui s’intéressent à la médecine pratique apprennent à distinguer les « poisons irritants » tels que la soude ou le vitriol de ceux qui « anéantissent et insensibilisent le système nerveux », tels l’opium et l’acide prussique34 » ; d’autres préfèreront rendre tout leur brillant à leurs bijoux en or en les « frott[ant] avec une brosse imprégnée d’une dissolution de sel ammoniaque, de sel de tartre ou d’alcali volatil35 » ; d’autres chercheront à soigner leurs cors en prenant un bain « pour ramollir l’épiderme » avant d’employer la potasse caustique, remède « très énergique » et donc « très dangereu[x]36 » ; d’autres enfin, cherchent à maintenir la « blancheur éclatante » de leur émail dentaire en le « frott[ant] chaque matin avec une brosse humectée d’eau et de suie ou de charbon de bois en poudre37 » ; à moins qu’ils ne préfèrent plutôt « blanchir les objets en marbre blanc ou en albâtre que le temps a noircis » en les « plonge[ant] dans de l’acide chlorhydrique à laquelle [sic] on a ajouté un peu d’eau38 ».

La répétitivité des exemples est révélatrice. Ces textes brefs ne s’adressent plus aux yeux – ils ne sont d’ailleurs presque jamais illustrés, mais appellent l’action du corps des lecteurs : telle texture, telle couleur, tel effet physiologique s’obtient par l’association d’un geste précis (brosser, frotter, verser, mélanger, injecter, etc.) et de divers produits au nom souvent inhabituel – si « pittoresque » pour le néophyte. De même, cette pratique comporte des dangers réels, souvent rappelés : le plaisir de jouer avec le feu (parfois au sens strict) augmente le plaisir de réussir une manipulation, complexe ou non. Le lecteur n’est pas là pour vivre des sensations par procurations – d’ailleurs les sensations sont toujours hors champ dans ces textes, mais pour les ressentir lui-même. Sous bien des aspects, le lecteur amateur de science pratique tient à la fois du savant, de l’alchimiste et du magicien : le périodique tient lieu pour eux de grimoire ou de méthode expérimentale, et l’effet obtenu sur la vaisselle en argent, le cor au pied ou le moelleux du Plum-Pudding vaut bien, en termes d’apprentissage des sens et de la raison, la transmutation du plomb en or ou la guérison d’une maladie infectieuse. Il est par ailleurs souvent question de transmutation – ou tout du moins de substitution – dans les brèves de science pratique. Reprenons les livraisons de La Science à la maison : ici, les ménagères sont invitées à reproduire le goût du potage à la tortue en employant du mouton et de la tête de veau39 ; là, il s’agit de donner aux pommes le goût de l’ananas en les enfermant dans un bocal avec une feuille de sauge40. Le procédé est comparable à celui des illusionnistes : il s’agit de tromper le goût par l’usage d’artifices, même si l’objectif principal demeure de nourrir la famille. Faisant œuvre utile, la cuisinière crée des illusions gustatives tout en éduquant ses sens, car, en devenant actrice dans la confection de ce qu’il convient d’appeler un trompe-langue, elle déjoue l’emprise de l’illusion, s’en rend maîtresse et initie ses proches.

Si elle séduit moins le regard du lecteur, la science pratique va donc un peu plus loin que les récréations scientifiques : ayant une portée utile, elle renvoie aux gestes techniques exécutés par divers professionnels, qu’ils soient savants ou gens de spectacle. Ce qui compte, c’est que le lecteur n’est plus en position de récepteur passif du savoir. Le paradigme de la vision s’en trouve élargi, la conception du savoir dans la presse de vulgarisation scientifique impliquant alors que le lecteur modifie par ses propres gestes l’objet évoqué.

Intégrant les cinq sens, la manipulation démocratise aussi le geste du spécialiste et permet au lecteur de se concevoir comme partie prenante d’une société industrieuse. Mais que l’on ne s’y trompe pas : le lecteur a conscience de s’éduquer en jouant un rôle, car, pour aussi sérieux que puissent être les résultats des petites manipulations de science pratique, il ne peut manquer de remarquer l’humour à l’œuvre dans les signatures des vulgarisateurs. L’année 1896-1897 de La Science à la maison regorge de pseudonymes tels que Phlox, Ch. Lore, G. Alvane, Thomas Hawk, Nemrod ou Paul Haire. Chose impensable sous le Second Empire, l’humour trouve une place discrète et durable dans les colonnes de la presse spécialisée. Littré précise que l’humour est l’expression d’une « gaieté d’imagination » : sous son style austère, la science pratique fait ainsi honneur à la transmission d’un savoir pittoresque, car l’austérité du style compte pour rien dans le plaisir intellectuel et physiologique de réussir soi-même un acte technique auparavant réservé aux initiés, aux savants et aux professionnels.

Expérimentation solitaire et convivialité sensorielle

Si le déploiement des récréations scientifiques et de la science pratique au sein des hebdomadaires spécialisés enrichit les modalités de lecture, il aboutit aussi à une multiplicité d’interactions entre lecteurs et rédacteurs : la manipulation et la lecture de ces magasins ouvrent sur la manipulation et l’observation de phénomènes qui provoquent à leur tour le désir de rendre compte des idées et impressions qu’ils suscitent. L’interactionnisme métaphorique des débuts ouvre donc simultanément sur un interactionnisme objectal et social. Autrement dit, l’exploration du monde sensoriel dans lequel nous évoluons appelle à la fois l’expérimentation solitaire et le partage de ses impressions, preuve que ces rubriques rencontrent un public réel, qui non seulement commente mais aussi propose ses propres trucs et astuces, le plus souvent dans les pages de supplément ou la correspondance des périodiques

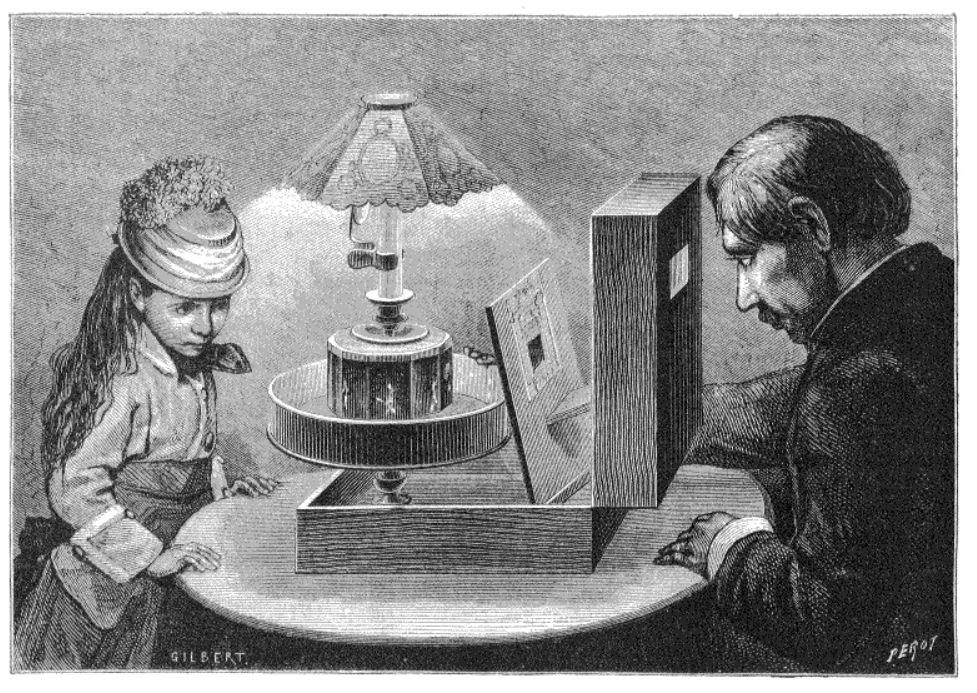

Dans son livre Suspensions Of Perception, Jonathan Crary met particulièrement l’accent sur la fragmentation sociale qu’engendre la culture naissante du spectacle. Cette dernière ne reposerait pas tant sur la nécessité de donner à voir que sur des stratégies d’isolation des personnes, qui seraient comme frappées d’aphasie, évoluant pour ainsi dire dans des bulles temporelles totalement étanches. Il s’agirait d’une autre façon d’exercer son attention : la vue n’y jouerait pas un rôle exclusif ni fondamental, il s’agirait plutôt d’un état cognitif comparable à une transe ou à la rêverie41. Quantité d’illustrations issues de la presse spécialisée prouvent la justesse de cette analyse, spécialement lorsqu’elles sont en lien avec un jouet ou une machine optique. La Nature en offre un très bel exemple dans son illustration du praxinoscope-théâtre : l’adulte et l’enfant sont totalement séparés par le dispositif. D’un côté, l’homme observe l’illusion dans des conditions optimales ; de l’autre, l’enfant – qui attend probablement son tour – patiente en observant directement l’illusion sur les miroirs du tambour. Chose frappante, l’un comme l’autre sont parfaitement inexpressifs, isolés dans leur propre monde. Ils paraissent dépossédés d’eux-mêmes, littéralement captivés.

Ici, la mise en action du jouet induit la rêverie : le mouvement de l’appareil est entretenu mécaniquement par le bras droit de l’adulte, le regard des spectateurs leur ouvrant l’accès à un état psychologique particulier.

En tant qu’image fixe, l’illustration ne rend pas compte cependant de toute la « séquence » parce qu’elle vise en premier lieu à montrer comment fonctionne l’appareil et comment on peut observer l’illusion. Elle ne rend donc pas compte du cadre sensoriel complet : odeur de la boutique et de la maison, climat extérieur (neige, pluie, chaleur), déballage, montage, échanges et contacts entre l’homme et l’enfant, surprise/joie/colère (si mauvaise manipulation), échanges des rôles devant l’appareil, etc. Si, pour être comprise, l’expérience impose effectivement une attention telle qu’elle isole la personne de ses congénères, elle n’en génère pas moins quantités d’interactions à toutes ses étapes ; même l’étape cruciale, celle de l’observation de l’illusion, peut tout à fait être interrompue pour communiquer joie, surprise, etc. D’autres illustrations, tout aussi présentes dans la presse spécialisée, rendent bien compte de cette convivialité sensorielle : l’illustration du théâtrophone que livre La Nature en 1892 met par exemple l’accent sur un cadre sensoriel étendu. Si l’on distingue à l’arrière-plan deux hommes captivés par la mise en action de l’appareil, on voit surtout quatre femmes assises au premier plan dans des postures différentes, chacune témoignant d’un degré d’attention plus ou moins élevé : l’une éloigne ses écouteurs pour – semble-t-il – faire une pause, l’autre ferme les yeux d’un air concentré et ravi, une autre encore semble à la fois vouloir écouter et communiquer ses impressions à sa voisine. Ici, l’illustrateur valorise le même effet que celui observé par Gaston Tissandier lors de sa visite au CNAM : le plaisir se manifeste de manière intempestive au cours de ces expériences sensorielles, faisant indifféremment d’elles des vecteurs possibles d’isolation sociale (pour qui veut profiter à plein de ses sensations) ou de partage (pour qui privilégie une expérience commune).

D’un point de vue métaphorique, ces deux images incarnent à la perfection les deux facettes d’une presse spécialisée parvenue à maturité. Ce n’est pas tant qu’elle s’ouvre enfin à quantité de lecteurs différents, les plus pragmatiques comme les plus friands de haute théorie ou de belles images. C’est plutôt qu’elle comprend que tous ces lecteurs n’en sont qu’un, un lecteur dont les activités quotidiennes le pousseront tantôt à s’asseoir tranquillement pour lire dans son fauteuil, tantôt à consacrer son temps libre à diverses activités. Ces magasins comprennent donc parfaitement que, dans une période où les stimuli abondent, l’humeur des lecteurs est volatile : les centres d’intérêt peuvent rester les mêmes, mais les façons de s’y intéresser varieront.

Une politique éditoriale éclectique rend ces magasins aptes à accompagner le lecteur au quotidien, puisqu’ils lui fournissent des textes de nature encyclopédique ainsi que des guides d’activités diverses, à mener chez soi ou en ville. L’attitude de l’homme et de l’enfant devant le praxinoscope, ou celle des hommes et femmes essayant le théâtrophone sont autant de reflets des propres attitudes du lecteur, qui évolue dans un continuum où expérimentation solitaire et convivialité sensorielle s’appellent et se succèdent en permanence. Ce faisant, ces périodiques favorisent une lecture homogène du monde qui nous entoure, et permettent de mieux comprendre la nature d’un merveilleux qui ne s’exprime pas tant dans la formulation d’une idéologie scientiste – rarissime dans ce type de corpus – que dans l’entretien d’une représentation du monde où l’on peut tout expérimenter personnellement et où tout, désormais, fait science.

Les périodiques de vulgarisation scientifique sont une source intéressante pour l’histoire des sciences pour trois raisons : en premier lieu, ce sont des documents historiques, c’est-à-dire qu’ils proposent un contenu riche et hétérogène, très compliqué à catégoriser et problématiser mais offrant des ressources indiscutablement utiles dès lors que le sujet de recherche demeure précis ; mieux vaudra travailler par exemple sur la question des odeurs de Paris, des illusions sensorielles, de la surdité, etc., que de cibler simplement un ou plusieurs sens, les vulgarisateurs évitant très visiblement d’aborder ces sujets frontalement ; en second lieu, nous avons montré ici que ces périodiques contribuent non seulement à documenter plus ou moins directement l’histoire des recherches et des connaissances sur les sens, mais aussi qu’ils visent ouvertement à développer l’éveil sensoriel des lecteurs en modifiant leurs habitudes de manipulation, que ce soit dans le feuilletage des numéros et volumes puis dans la réalisation de petites expériences scientifiques ; en troisième lieu, et ce dernier point découle du précédent, ces nouvelles approches éditoriales s’accompagnent d’un discours à la fois pédagogique et poétique (la métaphore du périodique en tant que machine optique à actionner, les jeux lexicaux étudiés dans La Science à la maison) qui contribue à modifier la façon dont le lecteur envisage ses sens et la réalité qui l’entoure.

Ces périodiques ne doivent donc pas être considérés comme de simples réservoirs de textes et d’images témoignant du progrès scientifique et des représentations qu’il engendre. Ils contribuent, au même titre que les Expositions universelles, les grands magasins, les foires, les grands travaux et les nouvelles approches scientifiques, à remodeler la relation du lecteur au monde qui l’entoure. Bâtissant progressivement, décennie après décennie, un système éditorial influencé par l’encyclopédisme des Lumières et la prééminence de mécanismes où science et spectacle se confondent, ces magasins visent d’emblée à dépasser leur condition d’objets imprimés pour fournir un nouveau modèle non pas de pensée, mais d’interaction entre le lecteur et le réel : en tant que dispositifs pédagogiques, ils réaffirment l’importance majeure de la vue dans l’acquisition des savoirs, tout en invitant le lecteur à quitter sa posture d’observateur passif pour manipuler les choses, que ce soit le magasin dans ses nouveaux modes de lecture ou, plus tard, les objets qui l’entourent. S’ils ne problématisent jamais la relation nouvelle qu’ils nouent avec les quatre autres sens, ils plaident via les textes de récréations scientifiques et de science pratique pour une sensibilité élargie où le plaisir obtient définitivement droit de cité.

L’aboutissement majeur qu’a pu représenter ce modèle interactionniste se mesure à la longévité exceptionnelle qu’il a connue : apparu dans les années 1830, il a évolué tout le long du XIXème siècle, les deux dernières décennies correspondant à son âge d’or. Sa disparition n’en était pourtant pas moins programmée : face à une industrie gagnant en gigantisme et à des découvertes exigeant un matériel de plus en plus coûteux et le respect de protocoles de plus en plus stricts, l’amateur en science n’a bientôt plus pu se rêver l’égal des savants et des spécialistes. Rayons X provoquant des brûlures profondes sur les manipulateurs, électricité mortifère, radium… Le temps des récréations scientifiques s’achève quant à lui sur la spécialisation de plus en plus marquée des amateurs, qui se tournent vers d’autres périodiques spécialisés, que ce soit pour la photographie, l’automobile, l’éclairage, la cinématographie, le bricolage, l’hygiène, les sports, tous ces sujets qui ont légitimement figuré dans les colonnes de la presse spécialisée dans les sciences, mais qui, désormais, se singularisent à mesure que la société des loisirs prend son essor.

Devenu banal, vidé de son sens et donc de son merveilleux, le modèle interactionniste que nous venons d’étudier s’éteint au début des années 1900, moment où quantité de titres périclitent et où s’invente un nouveau modèle de transmission médiatique des savoirs, mensuel cette fois-ci, basé sur des rubriques fermement identifiables et la mise en place de dossiers thématiques : renonçant plus ou moins à son devenir livre, le périodique revendique l’autonomie de chacun de ses numéros et renoue avec un apprentissage principalement basé sur la lecture. Ce modèle perdure encore – plus ou moins difficilement – aujourd’hui, Science et vie ayant été fondé en 1913. Pendant ce temps, l’essor de la vulgarisation en bande dessinée semble indiquer que l’on tient un nouveau modèle prometteur, où la relation texte/image est profondément renouvelée. Cela signifie-t-il que l’approche interactionniste ne séduit plus ? Bien au contraire : si les récréations scientifiques gardent une belle présence dans les rayonnages – réels ou virtuels – des magasins de jouets, la médiation scientifique telle qu’elle se conçoit à l’heure actuelle dans les Centres de culture scientifique et technique et autres Science Centers montre que le public est toujours aussi friand d’exploration sensorielle. Alors même que nous concluons ce texte, la crise provoquée par la Covid-19 bouleverse nos rapports au corps et impliquera probablement une refonte aussi douloureuse que nécessaire de ces modèles de médiation. Que deviendront nos sens dans les futures expositions scientifiques ? L’avenir nous le dira…

Articles et ouvrages cités

« Reading for all », The Penny Magazine, n°1, 31 mars 1832, p. 1, en ligne : [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.c2724030&view=1up&seq=11]

« À tout le monde », Magasin Pittoresque, 1833, p. 1, en ligne : [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k314169/f5.image.r=magasin%20pittoresque%20183].

« Notre programme », La Science pratique. Journal de procédés et recettes modernes, avril 1885, n°1, p. 1.

Aurenche Marie-Laure, Édouard Charton et l’invention du Magasin pittoresque (1833-1870), Paris, Champion, 2002.

Belenky Masha, Engine of modernity The omnibus and urban culture in nineteenth-century Paris, Manchester, Manchester University Press, 2020. En ligne : [https://openresearchlibrary.org/viewer/6713d7b4-607f-400a-933c-df868ade84e8/2/single]

Benjamin Walter, Paris, capitale du XIXème siècle, Œuvres III, Paris, Gallimard, « Folio », 2000 (texte écrit en 1935).

Bernard Claude, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, Flammarion, « Champs classiques », 2008 (première éd : 1865)

Bertall, « Les cinq Sens, ballet de l’Opéra où l’on trouve tous les sens imaginables, excepté le sens commun », 1848, consultable sur Gallica, en ligne : [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8437017b]

Charle Christophe, Le Siècle de la presse (1830-1939), Paris, Seuil, 2004.

Crary Jonathan, Suspensions of Perception, Cambridge (Ma.), Londres, The MIT Press, October Books, 2001.

Darnton Robert, L’Aventure de l’Encyclopédie, Paris, Seuil, « Points », 2013 [première éd. : 1982].

Demoulin Anaïs, Les Cinq Sens, Paris, Hachette, 1881, en ligne : [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6297185s.r=mme%20gustave%20demoulin?rk=321890;0]

Dumanoir, Griseldis ou les cinq sens, Michel Lévy frères, Paris, 1858, en ligne : [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6181357s/f1.item.r=roqueplan]

Gleizes Delphine et Reynaud Denis, Machines à voir, Lyon, PUL, 2017.

Hamon Philippe, Imageries, Paris, José Corti, 2001.

Hazel Hahn H., « The Flâneur, the Tourist, the Global Flâneur, and Magazine Reading as Flânerie », Dix–Neuf, 16:2, july 2012, p. 193-210.

Hohnsbein Axel, La Science en mouvement. La presse de vulgarisation scientifique au prisme des dispositifs optiques (1851-1903), thèse de doctorat, université Lumière Lyon 2, 2016.

Janin Jules, « Les magasins anglais », Musée des familles, année 1833-1834, p. 3, en ligne : [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54015927/f15.image.r=mus%C3%A9e%20des%20familles]

Mannoni Laurent, Le Grand Art de la lumière et de l’ombre, Paris, Nathan, 1994.

Mannoni Laurent, Trois siècles de cinéma, Paris, éditions de la RMN, 1995.

Marey Étienne Jules, La Méthode graphique dans les sciences expérimentales, Paris, G. Masson, 1878, en ligne : [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6211376f.texteImage].

Meunier Victor, « Notre spécialité », L’Ami des sciences, 1855, p. 2, en ligne : [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2026316/f5.image].

Musée Pissarro, Les Planches de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert vues par Roland Barthes, Pontoise, Association Les amis de Jeanne et Otto Freundlich, 1989.

Parville Henri de, « Un ami de “La Nature” », La Nature, deuxième semestre 1902, p. 416, en ligne : [http://cnum.cnam.fr/CGI/gpage.cgi?p1=416&p3=4KY28.59%2F100%2F536%2F5%2F420].

Roberts Lissa, « The Death of the Sensuous Chemist : The « new » Chemistry and the Transformation of Sensuous Technology », Studies on History of Sciences, vol. 26, n°4, 1995, pp. 503-529.

Sablonnière Catherine, « Les récréations scientifiques : diffusion et succès de l’œuvre de vulgarisation de Gaston Tissandier en Espagne à la fin du XIXème siècle », Amnis, 14 | 2015, en ligne : [https://journals.openedition.org/amnis/2513]

Tissandier Gaston, « Préface », La Nature, premier semestre 1873, p. VI, en ligne : [http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4KY28.1/6/100/432/11/421]).

Tissandier Gaston, « La physique sans appareils », La Nature, premier semestre 1881, p. 120, en ligne : [http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4KY28.16/123/100/432/8/420].

Tissandier Gaston, La Science pratique : suite des Recettes et procédés utiles, Paris, Masson, 1889, en ligne : [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55007597/f9.image].

1 Charle Christophe, Le Siècle de la presse (1830-1939), Paris, Seuil, 2004.

2 Dumanoir et Mazilier, Griseldis ou les cinq sens, Michel Lévy frères, Paris, 1858. En ligne : [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6181357s/f1.item.r=roqueplan] (consulté le 6 juin 2020).

3 Bertall, « Les cinq Sens, ballet de l’Opéra où l’on trouve tous les sens imaginables, excepté le sens commun », 1848. En ligne : [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8437017b] (consulté le 6 juin 2020).

4 « Reading for all », The Penny Magazine, n°1, 31 mars 1832, p. 1 (notre traduction). Texte original consultable à cette adresse : [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.c2724030&view=1up&seq=11] (consulté le 6 juin 2020).

5 Bernard Claude, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, Flammarion, Champs classiques, 2008 (première éd : 1865), p. 39.

6 Marey Étienne-Jules, La Méthode graphique dans les sciences expérimentales, Paris, G. Masson, 1878, p. I. En ligne : [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6211376f.texteImage] (consulté le 6 juin 2020).

7 Voir Aurenche Marie-Laure, Édouard Charton et l’invention du Magasin pittoresque (1833-1870), Paris, Champion, 2002.

8 « À tout le monde », Magasin Pittoresque, 1833, p. 1. En ligne : [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k314169/f5.image.r=magasin%20pittoresque%20183] (consulté le 4 juin 2020).

9 Quelques exemples de vues d’optique dans Mannoni Laurent, Trois siècles de cinéma, Paris, éditions de la RMN, 1995, p. 64-73 ; sur les procédés de Daguerre et Bouton, voir Mannoni L., Le Grand Art de la lumière et de l’ombre, Paris, Nathan, 1994, p. 169-180.

10Voir Hazel Hahn H., « The Flâneur, the Tourist, the Global Flâneur, and Magazine Reading as Flânerie »,Dix-Neuf, 16:2, july 2012, p. 193-210.

11 Janin Jules, « Les magasins anglais », Musée des familles, année 1833-1834, p. 3. En ligne : [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54015927/f15.image.r=mus%C3%A9e%20des%20familles] (consulté le 6 juin 2020).

12 Que Knight et Charton évoquent aussi dans leurs préfaces, mais moins efficacement : selon eux, les magasins sont appelés au même avenir que les omnibus, mal reçus à l’origine mais devenus plus tard d’un usage courant. Sur ce sujet, voir aussi Belenky Masha, Engine of modernity The omnibus and urban culture in nineteenth-century Paris, Manchester, Manchester University Press, 2020. En ligne : [https://openresearchlibrary.org/viewer/6713d7b4-607f-400a-933c-df868ade84e8/2/single] (consulté le 6 juin 2020).

13 Janin J., op. cit., p. 4.

14 Hamon Philippe, Imageries, Paris, José Corti, 2001, p. 370.

15 Gleizes Delphine et Reynaud Denis, Machines à voir, Lyon, PUL, 2017, p. 9.

16 Voir Darnton Robert, L’Aventure de l’Encyclopédie, Paris, Seuil, « Points », 2013 [première éd. : 1982].

17 Voir ce témoignage d’un vieil ami de La Nature : « Une grande partie de ma vie est écoulée et c’est avec émotion que je considère cette série de volumes où, à chaque page, je retrouve des souvenirs des jours passés. Bons jours, jours de peine, de travail, de chagrins, c’est toute une partie de mon passé que je fais revivre en feuilletant ces livres. » (Parville, « Un ami de “La Nature” », La Nature, deuxième semestre 1902, p. 416. En ligne : [http://cnum.cnam.fr/CGI/gpage.cgi?p1=416&p3=4KY28.59%2F100%2F536%2F5%2F420] – Consulté le 4 juin 2020)

18 Op. cit.

19 Benjamin Walter, Paris, capitale du XIXème siècle, Œuvres III, Paris, Gallimard, « Folio », 2000 (texte écrit en 1935), p. 59.

20 Ce flottement dans la nature de l’objet enthousiasme clairement pour Jules Janin, qui évoque tous les sujets que l’on trouvera pour « se satisfaire dans ce recueil, dans ce journal, dans ce livre, dans ce magasin, dans cette encyclopédie, dans ce cahier, dans ce musée, dans ce je ne sais quoi à deux sous que nous offrons à notre public. » (op. cit., p. 6). Chaque mot employé est ici porteur d’un mode de lecture différent (lecture linéaire lente, feuilletage aléatoire rapide, désir de s’instruire ou de se distraire, etc.), Janin confondant volontairement acte de lecture et déambulation.

21 On peut tout à fait penser que ces discrètes variations de positionnement touchent à une question de prestige social (c’est-à-dire, sous bien des aspects, financiers) : en matière de vulgarisation, l’âge du lectorat est effectivement très difficile à déterminer, contrairement à ses revenus, que l’on déduit assez facilement du prix de vente des périodiques. Par exemple, si la démarche généraliste du Magasin d’éducation et de récréation de Pierre-Jules Hetzel vise principalement à augmenter le « capital moral de la jeunesse intellectuelle de la France », cette jeunesse prend rapidement une tournure métaphorique car, selon Hetzel, « on est enfant à tout âge pour ce qu’on ignore » (Stahl P.-J. et Macé Jean, « Prospectus », Magasin d’éducation et de récréation, 1864-1865, p. 1). Le Magasin pittoresque de Charton vise quant à lui à intéresser « tout le monde », et plus particulièrement « ceux qui ne peuvent consacrer qu’une humble somme à leur menus-plaisirs » (« À tout le monde », Magasin Pittoresque, 1833, p. 1). La part de non-dit est assez facile à déchiffrer : l’abonnement au magasin de P.-J. Hetzel est de 12 francs, contre 6 pour le Magasin pittoresque. Dans les deux cas, la famille élargie est explicitement visée, mais le niveau de revenus – et donc d’éducation – des acheteurs est probablement très variable entre les deux périodiques. En toute logique, l’orientation et le style des avant-propos n’est pas le même : Hetzel est clairement conscient de s’adresser à un public parental sur le point de remettre le périodique à ses enfants (ce qui n’empêche pas les parents de lire les textes de Jules Verne par-dessus l’épaule de leur progéniture), tandis que Charton se garde bien de différencier enfants et adultes. Si la simplicité du style est revendiquée, le lectorat n’est jamais infantilisé, car ses revenus plus fragiles impliquent probablement une curiosité intellectuelle élevée malgré des capacités de lecture et une culture générale variables. Le tact de Charton n’a donc rien en commun avec l’emphase pédagogique de Hetzel, alors même que ces périodiques visent tous deux le cercle familial. Cette ambiguïté perdure au sein de la presse spécialisée : La Nature et La Science illustrée rejouent sous bien des aspects la situation que nous venons de décrire.

22 Meunier Victor, « Notre spécialité », L’Ami des sciences, 1855, p. 2. En ligne : [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2026316/f5.image] (consulté le 4 juin 2020).

23 Musée Pissarro, Les Planches de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert vues par Roland Barthes, Pontoise, Association Les amis de Jeanne et Otto Freundlich, 1989.

24 Le modèle éditorial est solidement éprouvé : non seulement le titre du périodique est une adaptation transparente du Nature britannique – paru pour la première fois en 1869, mais La Nature est surtout une transposition stricte du Magasin pittoresque d’Édouard Charton, tant dans la maquette que dans le modèle éditorial, qui adosse le périodique à une collection d’ouvrages dont le contenu puise souvent sa matière dans les articles préalablement publiés : la « Bibliothèque de La Nature » répond ainsi dès 1880 au Magasin pittoresque et à sa « Bibliothèque des merveilles ». On peut être sûr que la ressemblance est volontaire : en tant qu’homme de presse, Gaston Tissandier a fait ses premières armes au sein du magasin de Charton, pour qui il a publié des articles et plusieurs ouvrages. Le savant entretient d’excellentes relations avec son mentor, à qui il paie discrètement sa dette en insistant dans sa préface sur l’importance du « pittoresque » pour sa publication (voir Tissandier G., « Préface », La Nature, premier semestre 1873, p. VI. En ligne : [http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4KY28.1/6/100/432/11/421] – consulté le 4 juin 2020).

25 Nous traitons ailleurs de l’évolution du statut des vulgarisateurs : Hohnsbein A., La Science en mouvement. La presse de vulgarisation scientifique au prisme des dispositifs optiques (1851-1903), thèse de doctorat, université Lumière Lyon 2, 2016, p. 36-81 et 176-219.

26 Tissandier G., « La physique sans appareils », La Nature, premier semestre 1881, p. 120. En ligne : [http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4KY28.16/123/100/432/8/420] (consulté le 4 juin 2020).

27 Ibid., p. 119.

28 Id. Tissandier obtient réellement un rayonnement international grâce à ces petits textes. Sur ce point, voir Sablonnière Catherine, « Les récréations scientifiques : diffusion et succès de l’œuvre de vulgarisation de Gaston Tissandier en Espagne à la fin du XIXème siècle », Amnis, 14 | 2015. En ligne : [https://journals.openedition.org/amnis/2513], consulté le 19 décembre 2019.

29 Lissa Roberts évoque une évolution comparable des pratiques pour la chimie au XVIIIème siècle : Roberts Lissa, « The Death of the Sensuous Chemist : The « new » Chemistry and the Transformation of Sensuous Technology »,Studies on History of Sciences, vol. 26, n°4, 1995, pp. 503-529.

30 Voir Hohnsbein A., op. cit., p. 220-268.

31 Tissandier G., La Science pratique : suite des Recettes et procédés utiles, Paris, Masson, 1889, p. V. En ligne : [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55007597/f9.image] (consulté le 4 juin 2020).

32 La Rédaction, « Notre programme », La Science pratique. Journal de procédés et recettes modernes, avril 1885, n°1, p. 1.

33 « Recettes utiles », La Science à la maison, 1896-1897, p. 23.

34 « Médecine pratique », La Science à la maison, 1896-1897, p. 30.

35 « Recettes utiles », ibid., p. 31.

36 « Médecine pratique », ibid., p. 14.

37 « La toilette », ibid., p. 21.

38 « Recettes utiles », ibid., p. 70.

39 « Économie domestique », ibid., p. 69.

40 Ibid., p. 6.

41 Nous paraphrasons ce passage : « spectacular culture is not founded on the necessity of making a subject see, but rather on strategies in which individuals are isolated, separated, and inhabit time as disempowered. Likewise, counter-forms of attention are neither exclusively nor essentially visual but rather constituted as other temporalities and cognitive states, such as those in trance or reverie » (Crary J., Suspensions of Perception, Cambridge (Ma.), Londres, The MIT Press, October Books, 2001, p. 3)

Axel Hohnsbein

Axel Hohnsbeinest maître de conférences à l’université de Bordeaux (SPH – EA 4574). Il est l’auteur d’une thèse dirigée par Christine Planté et Delphine Gleizes, soutenue en 2016 et intituléeLa Science en mouvement. La presse de vulgarisation scientifique au prisme des dispositifs optiques (1851-1903)(à paraître). Domaines de recherche : vulgarisation scientifique/photographique, plus particulièrement la relation texte/image, les dispositifs optiques et la poétique qui en découle.