L’acte d’écrire demande toujours un « certain sacrifice de l’intellect ». On sait bien, par exemple, que les conditions de la lecture sont incompatibles avec une précision excessive du langage. (Valéry, 12)

I. Erreur de lecture et sens séduit[1]

Paul Valéry trouverait peut-être abusif que ses paroles président à ces lignes car, plus que d’un manque de précision du langage, c’est d’une franche erreur de lecture qu’il va être question ici. D’une erreur qui, certes, se veut liée à une qualité poétique et qui concerne la dernière phrase d’un célèbre sonnet du Verlaine symboliste, intitulé « Mon rêve familier » :

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant

D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime,

Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même

Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend.

Car elle me comprend, et mon cœur transparent

Pour elle seule, hélas! cesse d’être un problème

Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême,

Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant.

Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l’ignore.

Son nom? Je me souviens qu’il est doux et sonore,

Comme ceux des aimés que la Vie exila.

Son regard est pareil au regard des statues,

Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a

L’inflexion des voix chères qui se sont tues.

D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime,

Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même

Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend.

Car elle me comprend, et mon cœur transparent

Pour elle seule, hélas! cesse d’être un problème

Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême,

Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant.

Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l’ignore.

Son nom? Je me souviens qu’il est doux et sonore,

Comme ceux des aimés que la Vie exila.

Son regard est pareil au regard des statues,

Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a

L’inflexion des voix chères qui se sont tues.

J’ai eu maintes fois l’occasion de vérifier que la compréhension de ce poème par les lecteurs non francophones – mais possédant une compétence remarquable de la langue française – attribuait à la forme verbale ultime « se sont tues » le sens de « se sont tuées », immédiatement rectifié par un « sont mortes » plus fautif encore, puis, après un temps de réflexion, son rejet au profit du sens exact : « se sont tues »[2]. Cette erreur grossière – en principe – se répétait si systématiquement que le soupçon qu’elle n’était ni si grossière, ni si injustifiée a commencé à se faire jour en moi. De plus, l’erreur des lecteurs non francophones s’accompagnait d’hésitations momentanées de la part des lecteurs francophones lorsqu’on leur demandait de traduire. Mon hypothèse est aujourd’hui que les causes de cette méprise résident dans le poème lui-même plutôt que dans l’ignorance des lecteurs et des traducteurs. Et que ces causes poématiques font de l’erreur le résultat d’une séduction du sens, autrement dit le résultat d’une modification du langage[3] qui rompt l’univocité signifiante du signe « se sont tues ». Plus encore, la signification erronée produite par voie de séduction (« se sont tuées ») – selon laquelle la voix évoquée dans le poème possèderait l’inflexion des voix chères qui sont mortes – n’est pas complètement arbitraire, puisqu’elle se trouve enchaînée à un régime de sens présent tout au long du texte.

Avant d’entamer l’approche cognitive de la lecture de cette fin du poème – approche qui abordera les causes possibles de la séduction du sens affectant la dernière forme verbale – il semble pertinent de fournir un cadre pour situer le régime de sens en question, grâce à une brève analyse poétique. Certes, la clé homophonique sur laquelle la célèbre musicalité verlainienne joue dans ce poème est perceptible dès la première écoute : la répétition de « aime » [em] (du verbe « aimer ») s’y entend jusqu’à huit fois, en comptant celles comprises dans « même », « problème » et « blême », et la variante phonique (avec [e]) « et me comprend » (au quatrième vers). De la même façon, l’homophonie entre « m’aime » et « même » nous met sur la piste d’un rêve dans lequel la femme inconnue et amante est une émanation du rêveur, de « soi-même ». La confusion entre sujet et objet d’amour se déploie dans le poème par des compositions d’images exprimant un rapport d’inclusion qui est en même temps compréhension transparente entre les amants (« Car elle me comprend, et mon cœur transparent / Pour elle seule, hélas ! cesse d’être un problème »), ou par des coïncidences de caractère spéculaire où les moiteurs d’un visage font écho aux pleurs de l’autre. Pourtant, l’ignorance quant à l’identité de la femme est affirmée dans les deux tercets qui avouent la méconnaissance de son nom et sa seule survivance dans la mémoire comme trace d’un son « doux et sonore ». Et dans ce qui pourrait être – à la fin du poème – évanouissement du rêve dans l’état de veille, il semble ne rester au poète que le son de la voix de cette femme : de nouveau une réminiscence sonore. Deux sons, celui du nom et celui de la voix, qui peuvent peut-être se résumer en un seul : il est possible que cette voix grave et calme ait prononcé son propre nom durant le rêve, le nom désormais oublié. Cette confluence aura aussi une certaine importance au terme des présentes pages.

L’explication évidente de l’erreur autour de « se sont tues » repose sur la ressemblance graphique et phonique de son participe avec celui du verbe « tuer » ainsi que sur le contexte fourni par le poème : celui-ci rapproche explicitement le son du nom de la femme de celui des noms de ces êtres exilés de la vie ; il parle de son regard, le comparant à celui des statues, dont les yeux vides attestent l’absence de vie ; et trouve une ressemblance entre le son de la voix de la femme et celui d’autres voix aimées qui se sont tues (définitivement, comprend-on). À l’évidence, « se taire » est ici une métonymie de « mourir ». L’effet poétique de l’erreur de lecture n’est donc pas spectaculaire, et on s’explique intuitivement l’attraction de sens qui se produit entre « se sont tues » et « se sont tuées ». Cependant le problème ici est, non pas la compréhension de la métonymie, mais la franche substitution d’un signifié à un autre, ce qui pourrait être considéré comme l’apogée du processus métonymique – et, du reste, sa destruction.

Cette efficace opération de séduction du sens se produit à l’insu de tout processus conscient, et, ainsi, elle « sacrifie pas mal d’intellect » comme le dirait Valéry. Mais elle n’échappe pas pour autant au fonctionnement des processus cognitifs de la lecture. Une analyse détaillée de ceux-ci ratifierait sans doute le fait que l’imperfection lectrice est engendrée par le phénomène poétique lui-même[4].

II. Les deux voies de lecture

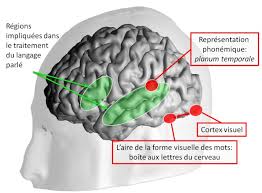

Selon Stanislas Dehaene (2007) – psychologue neurocognitiviste expérimental et expert dans le domaine de la lecture – deux voies de lecture utilisées par tous coexistent dans le cerveau : celle du sens (lexicale) et celle des sons (phonologique). Toutes deux se déclenchent simultanément et, d’ordinaire, collaborent – chacune étant à elle seule incapable de lire tous les mots d’une langue –, mais s’affrontent également et peuvent connaître des désaccords. La voie lexicale attribue du sens aux mots connus directement depuis les régions de reconnaissance visuelle, et ceci tout particulièrement à ceux dont la prononciation est irrégulière – comme « monsieur » par exemple –, mais elle s’occupe aussi des homophones, si abondants en français : on pourrait dire que cette voie lexicale contourne – dans la lecture silencieuse – la réalisation phonologique interne du mot[5]. La seconde voie, qui opère de manière générale dans la compréhension de la lecture, est la voie phonologique qui reconnaît les sons des mots avant que le cerveau en trouve le sens ; elle opère surtout dans le cas des mots inconnus, auxquels elle attribue une prononciation régularisée[6]. Les deux voies interviennent ensemble, y compris dans la lecture silencieuse, ce que démontre que l’information phonologique déclenche des régions du cerveau comme si la prononciation se produisait réellement (Dehaene, 53). Si la réalisation phonologique est indispensable dans la lecture silencieuse normale, elle l’est plus encore dans le cas de la poésie, et, singulièrement, dans celui de Verlaine ; de manière générale, le symbolisme aspirait à ce que le langage poétique soit de nature musicale ; ainsi, dans le poème qui nous occupe, les qualités de simultanéité sonore propres à la musique sont transmises au langage par le biais d’une simultanéité de signifiants soutenus par une même chaîne de sons : c’est ainsi que fonctionnent en général les homophonies et, en particulier, le rébus (compréhension d’une expression différant de celle qui est identifiable à partir de l’orthographe et qui est basée sur l’homophonie)[7]. Chargé qu’il est d’homophonies, le poème demande, pour être compris à la lecture, que la reconnaissance graphémique accède à l’attribution directe de sens par voie lexicale. Autrement dit : l’insistance homophonique exige une consolidation de la voie lexicale de lecture qui vienne en complément. Et ceci parce que le rébus est contagieux : ainsi, par exemple, après avoir lu avec insistance la seconde strophe « elle me comprend », « elle seule, hélas », « elle seule », l’ouïe perçoit le sens de « elle et moi » dans la séquence graphique « et les moi/teurs de mon front blême ». Le rébus est contagieux, surtout parce que ce « elle et moi » s’inscrit dans le contexte de confusion amoureuse entre voix poétique et femme qui préside aux deux premiers quatrains du sonnet. Aussi, souvent dans la compréhension d’un poème, et en particulier dans celui-ci de Verlaine, les deux voies de lecture entrent en conflit lorsqu’il s’agit d’attribuer le sens, ce qui contribue à les renforcer l’une et l’autre, de manière parallèle : la lecture poétique est ce processus qui tient compte de lectures aux sens divergent et qui en maintient la coexistence. Quant à savoir quelle voie de lecture séduit l’autre, l’indécision est en elle-même source de signifiance poétique.

La surveillance que la voie phonologique exerce en permanence sur la voie lexicale est primordiale pour la compréhension poétique de ce poème, et c’est pourquoi elle doit l’être également lorsqu’on tente d’expliquer l’erreur de lecture dans les derniers mots, erreur qui – puisque nous l’avons ici qualifiée de « poétique » – doit être incluse dans le système général de tension lexico-phonologique du poème. Pour vérifier cette hypothèse, il est nécessaire de s’arrêter sur les différentes zones de reconnaissance par lesquelles passe un mot (la reconnaissance visuelle se produit en 50 millisecondes, mais ceci ne signifie pas que tous les processus mentaux de la lecture s’achèvent dans le même temps), et d’analyser dans quelle mesure une erreur a pu se produire dans l’une de ces zones.

Il y a dans la région occipito-temporale de notre cerveau une zone visuelle spécialisée dans la reconnaissance des lettres. Il ne semble pas que l’attribution erronée de sens à « se sont tues » ait pour origine une mauvaise reconnaissance de la chaîne graphémique. Il faut néanmoins savoir que, pour être lus, les mots doivent être fixés par le regard ; l’œil esquive ce qui lui est bien connu car il lui faut avancer. Il avance par à-coups tous les deux ou trois dixièmes de seconde, et à chaque saut il ne peut pas identifier plus de dix ou douze lettres – trois à gauche du centre du regard et 7 ou 9 à droite – (Dehaene, 40) : la fin d’un mot – ou celle d’un vers – ne tombe évidemment pas au centre d’un regard. Se peut-il qu’entre les participes « se sont tues » [ty] et « se sont tuées » [tue] l’œil n’ait pas perçu un « é » en trop ? Difficilement, car un « é » a plus de présence visuelle qu’un « e » ; le lecteur français sait en outre qu’un « é » doit être prononcé, tandis que le « e » peut être muet ; et, si cela ne suffisait pas, bien que les verbes auxiliaires soient évités par l’œil dans ses sauts, les lexèmes des participes doivent être fixés par le regard.

III. Hypothèse de l’oeil. Morphèmes et bigrammes

À ce même niveau de reconnaissance visuelle des lettres, l’œil émet instantanément certaines hypothèses pour avancer dans la lecture et prêter plus ou moins d’attention aux divers graphèmes. Produites avant tout accès au sens du mot, ces hypothèses peuvent s’avérer erronées. Chaque mot est pour l’œil un arbre composé de lettres, de bigrammes, de syllabes et de morphèmes. Ces niveaux d’analyse s’appuient, comme on le voit, sur différents critères qui ne sont pas explicites à un niveau conscient (Dehaene, 51) : la distinction de morphèmes n’implique aucune garantie de sens ou de réflexion. L’œil trouvera par exemple le même lexème dans « cor » et « décor », alors qu’il est évident que ce n’est pas le cas. À la fin du poème de Verlaine, il se peut que l’œil fasse en partie le bon choix et qu’il se trompe en partie : « tues » comprend une racine verbale + une forme participiale au féminin pluriel et il en va de même pour « tuées ». Aussi l’œil peut-il décider, par une sorte d’abstraction, de séparer dans chaque mot les lettres « t » et « u » des morphèmes terminaux. Évidemment, le texte présente uniquement la forme « tues », mais il se peut que la forme « tuées » s’impose en raison de ce pari morphologique et de son abstraction. Il y a par conséquent lieu de penser que l’œil distingue (à tort ou à raison) des composantes morphologiques, ou plus exactement que les zones cérébrales relatives à la perception visuelle émettent plus rapidement une hypothèse de compréhension morphologique que les zones relatives au langage n’enregistrent la compréhension de sens.

Dehaene affirme que pour reconnaître un mot il faut que de multiples systèmes cérébraux se mettent d’accord sur une interprétation univoque de l’entrée visuelle. Le désaccord sur l’interprétation n’a rien d’exceptionnel et il arrive du reste que des mots ayant une graphie très similaire entrent en compétition (80-81). Dans le cas de la confusion entre « se sont tues » et « se sont tuées », la seconde interprétation ajoute un graphème « é » – forme participiale caractéristique des infinitifs réguliers en « -er » – dont il semble improbable que la présence puisse passer inaperçue. Mais la similarité entre les deux formes participiales est beaucoup plus plausible si on l’examine du point de vue des bigrammes, ces unités de reconnaissance visuelle dont l’existence est purement théorique, puisque les neurones censés les reconnaître n’ont pas pu être observés[8]. De telles unités sont composées par des bases de deux lettres (Dehaene, 209), et chaque mot est codifié en plusieurs bigrammes. Il peut donc arriver que des mots distincts (avec des lettres interverties ou manquantes) possèdent un code de bigramme très proche. Il y a entre ces mots une similitude abstraite, qui facilite l’erreur de lecture et le remplacement de l’un par l’autre. Les bigrammes du mot « tues » sont au nombre de six : tu, te, ts, ue, us, es ; « tuées » quant à lui en a dix : tu, té, te, ts, ué, ue, us, ée, és, es. On peut en déduire que les deux mots ont 60 % de bigrammes en commun, ce qui permet de concevoir la possibilité de confusion dans la reconnaissance visuelle et, surtout, la possibilité d’un amorçage.

IV. Amorçage et rébus

L’amorçage est un phénomène qui se produit au niveau orthographique comme au niveau phonologique (Dehaene, 56). Il renvoie au fait que l’apparition d’une première chaîne de lettres ou de sons facilite la lecture d’une seconde, car elles partagent un même morphème (bien qu’elles n’aient aucune relation de sens et que ce morphème commun ne soit rien d’autre qu’un pari erroné de notre système de reconnaissance visuelle) (Dehaene, 49). Ainsi, par exemple, « cor » peut amorcer « décor ». Compte tenu de cela, on peut considérer la possibilité d’un amorçage établi sur un morphème erroné (« tu »), commun à « se sont tues » et « se sont tuées ». Bien que la prononciation de « se sont tues » soit déterminée par la rime avec « statues » – qui se trouve deux vers plus haut – et qu’il n’y ait par conséquent aucune possibilité de le lire comme « se sont tuées », l’amorçage est rendu possible par le fait que « tues » est aussi la forme de la deuxième personne du singulier de l’indicatif du verbe « tuer », ce qui renforce le pari de l’œil qui reconnaît un lexème commun entre le participe « tues » et le verbe « tuer ». Il est à signaler toutefois que l’idée de la mort a beau traverser le poème, il ne s’agit pas d’un véritable amorçage car le verbe « tuer » n’y figure pas[9]. Ou alors seulement à l’endroit même où apparaît le verbe « taire ». Ce qui nous fait passer de la notion d’amorçage à celles d’homophonie et de rébus, notions dont la fréquence et l’implication eu égard au sens du poème ont d’ores et déjà été démontrées.

Bien que, ainsi que nous l’avons dit, la lecture applique la voie lexicale aux homophones, court-circuitant ainsi la voie phonique, la poésie, et en particulier celle de Verlaine, illustre avec force la concurrence entre l’une et l’autre, concurrence qui est renforcée par la polysémie du poème. Il importe de signaler ici que l’homophonie analysée concerne non seulement le mot « tues » mais aussi toute l’expression verbale qui la contient. Ainsi, le syntagme « se sont tues » devient-il un rébus aux signifiés multiples : en premier lieu, on peut entendre « ce son tue », « tue » étant une véritable forme verbale à la troisième personne dont le sujet est « ce son ». Le sens de « tuer » se superpose ainsi par homophonie au participe de « taire ». Ce rébus éclairci, l’on peut aisément supposer que la lecture erronée résulte de cette véritable homophonie entre « tue » et « tues » et, qu’en réalité, au cours de la lecture silencieuse, on ne prononce à aucun moment le participe du verbe « tuer » : « se sont tuées ».

Il faut se demander si cette compréhension du rébus (« ce son tue ») a un sens dans le contexte du poème. Qui ou quoi ce son tue-t-il ? Les deux tercets signalent que la femme se trouve au-delà de la mort, mais que sa voix a l’inflexion de celles qui se sont tues pour toujours. C’est le son de sa voix qui tue et, plus précisément, c’est « ce son tu » de sa voix – nouvel homophone – qui tue. Ainsi se fait jour le second sens du rébus, où le participe retrouve le sens du verbe « taire » : « ce son tu ».

Le son tu de sa voix a des pouvoirs mortels, des pouvoirs de séduction capables d’attirer vers la mort, cette région où habite la femme. Qui attire-t-il ? Le premier tercet ne se souvient que du caractère « doux et sonore » du nom de la femme. « Sonore » car il en retient le son. Un son retenu et à la fois oublié – le nom lui-même n’a pas été retenu –, un son tu et à la fois présent et énoncé : « ce son : tu » qui recueille un troisième sens du rébus ; « ce son : tu » est un son qui dit le nom par lequel la femme se serait nommée elle-même. Elle-même et le poète se nommant à travers une deuxième personne à laquelle ils s’adressent et dans laquelle ils se reconnaissent. Mon nom est « tu », aurait dit la femme au poète, et dans la confusion du nom de l’un et de l’autre (du nom et du pronom), se serait exprimée la confusion amoureuse, ou aurait germé ce rêve fréquent et familier dans lequel le poète dissocie de lui-même une amante qui est son double spéculaire[10].

Survenu l’oubli du nom, « tu le tu », la confusion amoureuse disparaît, et le rêve aussi : ce qui se tait tue, « ce son tu tue ». Il tue le rêve, il tue l’amour engendré dans le rêve, il les retire avec lui au-delà de la mort, il les fait disparaître.

Les divers sens du rébus peuvent ainsi se composer en une série progressive : la voix aimée, comme les voix « qui se sont tues » ont un son qui tue (« ce son tue ») car c’est un son qui s’est tu (« ce son tu ») et dans lequel on n’entend donc plus le son tu (« ce son : tu »). Pour résumer : « ce son tu tu tue »[11].

V. Rébus, métaphore et cerveau

La lecture poétique laisse son empreinte sur les processus neurocognitifs de la lecture. Dans le cas du rébus, la lecture poétique – contrairement à la lecture normalisée – désactive l’automatisme de l’attribution de sens qu’institue la voie lexicale pour les homophones, et souligne l’indétermination du sens à laquelle conduit la voie phonique. On peut donc hasarder l’idée que les sens du rébus ne se codifient pas dans le lobe temporal médian, région dont le « rôle est de récupérer au sein d’un lexique sémantique les sens associés à chaque mot » (Dehaene, 155) mais que, s’agissant d’une sélection entre plusieurs sens possibles, l’attribution de sens se produit dans le lobe frontal inférieur. Néanmoins, la question du sens est loin d’être résolue en termes neuronaux : aujourd’hui, on pense que les lobes frontaux et temporaux gauches fonctionnent peut-être comme des « zones de convergence » d’informations provenant de régions du cortex très distantes les unes des autres. À ceci vient s’ajouter le problème de l’alternance de signifiés que le cerveau doit codifier dans le rébus ; l’alternance ou, comme nous l’avons vu, la simultanéité de leur apparition dans un contexte poétique. Tant il est vrai que, dans la lecture – le lecteur de poésie le sait instinctivement –, les processus neurocognitifs opérationnels se voient déséquilibrés et remis en question de manière complexe par le fonctionnement poétique.

Comme l’affirme Dehaene, dans la forme commune de la lecture, « en rattachant la forme d’un mot à ses traits sémantiques, les connexions du lobe temporal résolvent le problème des fondements du sens » (158). Le signe linguistique est arbitraire, oui, mais uniquement à l’origine : « Lorsque nous apprenons une langue, cet arbitraire cesse d’exister à nos yeux. […] Chacun des mots écrits s’attache solidement, par le biais de nos connexions cérébrales, aux neurones dispersés qui lui confèrent son sens » (Dehaene, 158). D’une certaine manière, en devenant langage symbolique fixe, le signe arbitraire trouve une représentation neurobiologique et neurochimique dans les connexions du lobe temporal.

Mais le véritable casse-tête du cerveau n’est ni le signe ni le symbole fixé, mais plutôt la métaphore, et le fonctionnement poétique en général. Le cerveau doit dénouer les connexions associées au terme qu’exprime la métaphore. Ou envisager un type de connexions alternatives. Dehaene soutient que, lorsqu’il lit un mot, le cerveau réunit une myriade de composants du sens – couleurs, mouvements, interprétation d’intentions, etc. – associés à des territoires distincts (156-158). Et ces composants du sens sont recueillis par des « zones de convergence »[12]. On pourrait supposer que, dans la lecture et la compréhension d’une métaphore, il se produit une sélection inhabituelle des composants du sens, de telle sorte que la zone de convergence est autre, ou simplement que la zone d’attribution est autre, ou qu’elle est double (puisque dans la métaphore le sens non métaphorique du référent premier ne disparaît pas complètement). Ce déplacement d’attribution de sens – avec ses conséquences sur l’ordre cognitif et neuronal – est ce que l’on nomme fonctionnement poétique.

La déviation opérée par la métaphore peut être réabsorbée comme normalité par les circuits de câblage neuronal grâce à la plasticité (capacité d’auto-modelage par l’apprentissage) dont est doté le cerveau. Par la répétition, la métaphore peut donc se réinsérer dans un système de signes et dans une cartographie cérébrale créée expressément par et pour elle. Ainsi s’épuisent ses capacités de surprise, ainsi se désactive la capacité poétique d’une métaphore. Le cerveau la domestique en langage connu et, ce faisant, laisse dans ses propres réseaux neuronaux des empreintes qui se déclencheront plus aisément à l’avenir. Mais le cerveau – qui a pour activité essentielle la production d’hypothèses pour comprendre le monde – recherche passionnément les défis. Et c’est justement afin de s’explorer et de se surprendre lui-même que le cerveau humain continue de créer de la poésie.

ISSN 1913-536X ÉPISTÉMOCRITIQUE (SubStance Inc.) VOL. XIV

Bibliographie

J. Baudrillard, De la séduction, Paris, Galilée, 1980.

S. Dehaene, Les neurones de la lecture, Paris, Odile Jacob, 2007.

G. M. Edelman & G. Tononi, Comment la matière devient conscience, Paris, Odile Jacob, 2000.

F. Rubia, ¿Qué sabes de tu cerebro?, Madrid, Temas de Hoy, 2006.

J. Starobinski, Les mots sous les mots : les anagrammes de Ferdinand de Saussure, Paris, Gallimard, 1985.

C. Trueba Atienza, « El error poético en Aristóteles », Theoria : Revista del Colegio de Filosofía nº 10, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, p. 11-21.

P. Valéry, Monsieur Teste, Paris, Gallimard, 1969.

P. Verlaine, Poèmes Saturniens, Paris, Armand Colin, 1958.

[1] Cet article a été publié en espagnol dans la revue Signa, Madrid, Asociación Espaí±ola de Semiótica, 2014, nº 23, p. 429-442.

[2] En parcourant rapidement les traductions qu’Internet propose du poème, on peut recueillir, aux côtés du correct « que se han callado », les propositions « que se han matado », ou « que se fueron », qui toutes deux reproduisent l’erreur déjà citée. Parmi les traductions publiées sur papier, on retrouve la même variété : par exemple, celle de Manuel Machado pour les éditions Renacimiento (2007) propose : « que se han callado » [« qui se sont tues »]. Alors que celle de Ramón Hervás pour Ediciones 29 (1975) dit : « que se han matado » [« qui se sont tuées »].

[3] Comme l’affirme Baudrillard, « la séduction représente la maîtrise de l’univers symbolique, alors que le pouvoir ne représente que la maîtrise de l’univers réel » (19). La séduction est donc l’imposition d’un langage. Un sens séduit ou erroné comme celui que j’aborde ici serait concerné par un type de fonctionnement des signes décrit en ces termes : « Peut-on imaginer une théorie qui traiterait des signes dans leur attraction séductrice, et non dans leur contraste et leur opposition ? Qui briserait définitivement la spécularité du signe et l’hypothèque du référent ? Et où tout se jouerait entre les termes dans un duel énigmatique et une réversibilité inexorable ? » (Baudrillard, 143).

[4] La notion aristotélicienne d’erreur poétique ne coïncide pas avec celle qui est utilisée ici ; en effet, la première est axée sur les processus de mimesis employés par l’art ; ceci dit, les deux erreurs s’avèrent être du même ordre dans le sens où toutes deux sont convaincantes, caractéristique qu’Aristote juge essentielle pour attribuer à l’erreur un caractère poétique. « L’erreur poétique à proprement parler [selon Aristote] provient d’une certaine impéritie ou impuissance dans la manière d’imiter l’objet, qui tient à la force ou au pouvoir de persuasion de l’imitation, ainsi qu’au caractère particulier de l’émotion éveillée chez le lecteur ou le spectateur : le rire dans la comédie, la compassion et la crainte dans la tragédie » (Trueba, 20). On le voit, l’erreur devient poétique pour Aristote dans la mesure où elle est capable de favoriser une émotion quelconque, émotion qui, si l’erreur ne s’était pas produite, aurait été moins intense. Dans le cas qui nous occupe, comprendre « se sont tuées » au lieu de « se sont tues » participerait des erreurs qui intensifient et dramatisent la réception lectrice.

[5] Le choix de la langue française et d’un poème français comme objet d’analyse n’a pas été dicté uniquement par mon expérience d’un cas particulier de compréhension poétique, mais aussi par le fait que le français est une langue éminemment homophonique et, partant, propice à l’observation du fonctionnement de la voie lexicale de lecture.

[6] « La voie directe, qui passe des lettres aux mots et à leur sens, permet de lire la plupart des mots suffisamment fréquents, mais achoppe sur les mots nouveaux, qui ne font pas partie du lexique mental. Inversement, la voie indirecte, qui passe d’abord des lettres aux sons, et, de là, à leur sens, joue un rôle crucial dans l’apprentissage des mots nouveaux, mais elle est inefficace pour les mots irréguliers comme « femme » et les homonymes comme « sot ». Lorsque nous lisons à haute voix, les deux routes conspirent et collaborent l’une avec l’autre » (Dehaene, 70, 160-162).

[7] Il s’agit d’un type de rébus dénué de dessins ou de représentations imagières, composé uniquement de graphèmes et dont l’exemple le plus classique en français est le suivant : nez rond, nez pointu, main = Néron n’est point humain.

[8] Les bigrammes pourraient entretenir une certaine parenté avec les diphones dont parle Saussure dans son hypothèse sur les anagrammes (Starobinski, 1985). Le diphone est un groupe de deux phonèmes en contact, et les anagrammes recueillent la présence de certains diphones disséminés dans un texte pour former un nom ou mot-thème, de telle sorte que leur lecture rompt la linéarité et la consécutivité des signes linguistiques qui composent ledit texte. Ajoutée à la perspective anagrammatique, l’homophonie pourrait peut-être désigner la zone textuelle où lire un mot-thème recteur dans ce poème de Verlaine ; celle-ci serait lisible, non pas dans l’étendue globale du texte, mais dans les diverses couches de quelques rares diphones densifiés sémantiquement par l’homophonie, diphones qui seraient présents dans la série de bigrammes communs que codifient « tues” et tuées”. Pour clarifier ce point, il convient d’aller auparavant au bout de la lecture neurocognitive que je propose, et c’est pourquoi je renvoie le lecteur aux notes 10 et 11 du présent article.

[9] Plus précisément, l’idée de mort qui traverse le texte pourrait justifier l’erreur de compréhension de « tues » à la manière d’un phénomène favorisé par la mémoire priming. La mémoire priming – l’un des 6 types de mémoire existant aujourd’hui pour la neuroscience (Rubia, 2006: 29) – identifie quelque chose comme le résultat d’un contact préalable avec ce quelque chose, qui en l’occurrence pourrait être, non pas un mot (car le verbe « tuer » n’est pas dans le texte), mais le contenu de mort que véhiculent plusieurs termes et segments significatifs des vers. Comprise dans ce sens large – et pas uniquement comme la présentation subliminale, devant l’œil, de morphèmes ou d’images qui plus tard surgiront dans la conscience – la mémoire priming pourrait être considérée comme un instrument d’amorçage très rentable pour la lecture poétique.

[10] Du point de vue de la lecture, il est possible de repérer dans « tues » des bigrammes qui, bien qu’ils ne se prononcent pas, sont interprétés par l’œil comme des phonèmes potentiels. Concrètement, nous intéresse le bigramme « es », dont la prononciation serait [e /e] (en fonction des accents régionaux) dans une séquence graphique éventuelle « tu es ». Sa prononciation serait dans ce cas un homophone du participe « tuées » ; aussi y-a-t-il lieu de dire que la lecture bigrammatique fait surgir de l’intérieur de la séquence « se sont tues » l’affirmation de l’identification – « tu es » venant finalement remplacer l’insistant « elle est » parsemé dans le reste du poème – ainsi que la certitude de leur mort et de la disparition (« tuées »).

[11] Le bigramme « tu » renverrait donc, dans un contexte anagrammatique, à un diphone [ty] où on lirait en surimpression la séquence-thème qui organise tout le poème : « tu tu tue ».

[12] Selon la neurobiologie, il existe des faisceaux de connexions qui forment la substance blanche sous-jacente au cortex frontal et assurent la liaison avec des territoires neuronaux très distants. L’espèce humaine possède un système évolué de connexions transversales qui accroît la communication entre elles et rompt la modularité cérébrale permettant la recombinaison flexible des circuits plus spécifiques : en joignant, combinant, synthétisant les connaissances et en évitant de les fractionner. Les études d’Edelman et Tononi (129-151, 169-185) attribuent à l’activité neuronale dite réentrée un rôle central en matière d’intégration de cartes neuronales, fondamentale dans leur Théorie de la sélection des groupes neuronaux (TNGS) et pilier en termes de création de la conscience. La conscience d’une scène perceptive cohérente (dans laquelle les notions de couleur, de mouvement et de forme proviennent de plusieurs cartes cérébrales spécialisées de notre cerveau) n’est pas le fruit d’une carte coordinatrice supérieure qui mettrait en réseau les autres cartes neuronales impliquées, mais celui d’un processus de réentrée entre les cartes cérébrales, qui établit un synchronisme entre leurs activités et les lie au système mnémonique catégoriel et axiologique en créant un nœud dynamique : « l’aptitude à construire une scène consciente est l’aptitude à construire, en quelques fractions de seconde, un souvenir du présent » (Edelman & Tononi, 132).