Table des matières

Table des matières Préface, Éléments pour une histoire de la séparation des sciences et de la littérature Anne-Gaëlle Weber 5 Des belles lettres à la littérature Fractures et jointures entre bonnes et belles lettres au XVIIe siècle Claudine Nédelec 15 Les satires ménippées de la science nouvelle : la littérature comme avenir de la sagesse ?

Préface Éléments pour une histoire de la séparation des sciences et de la littérature

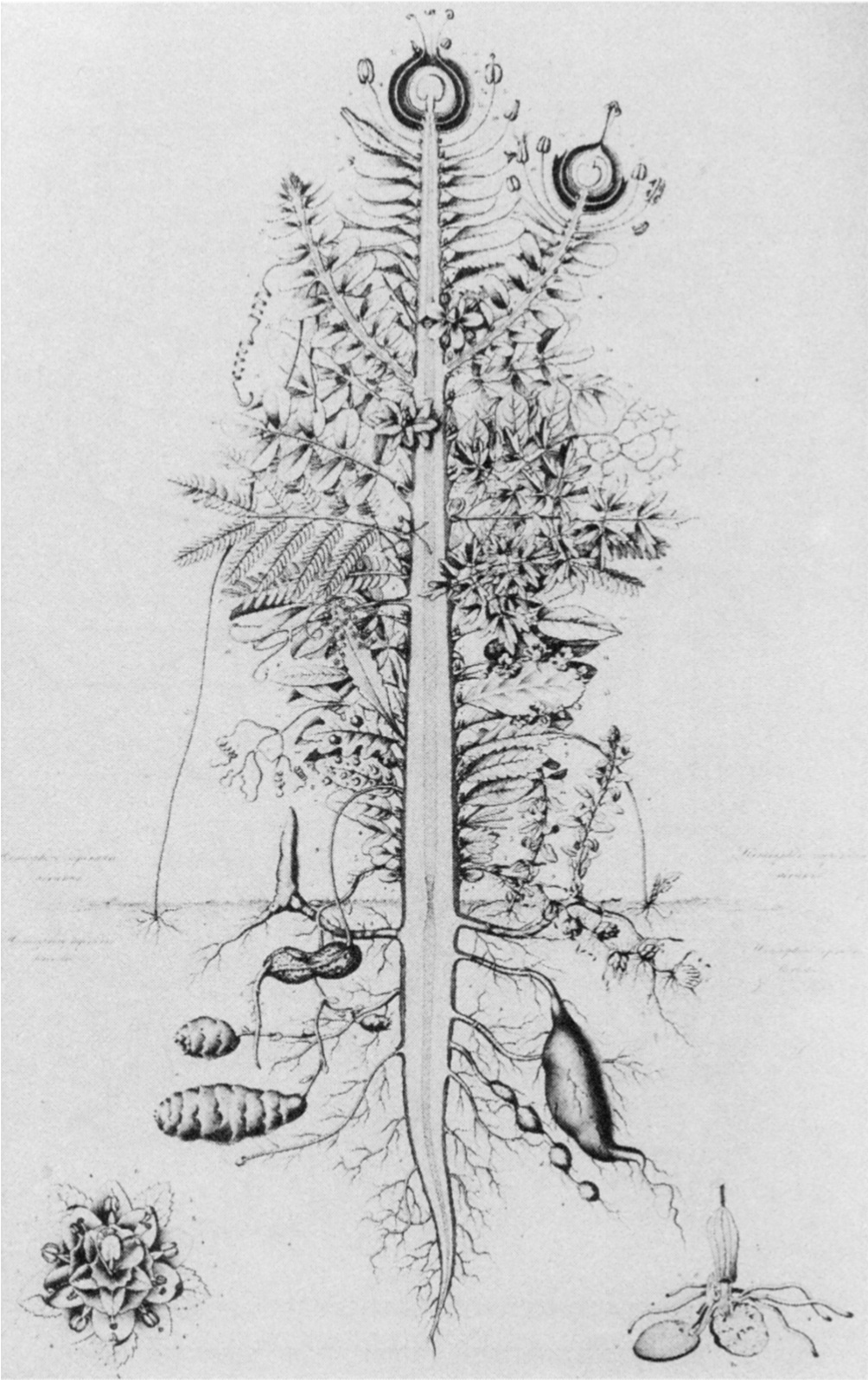

La discussion entre Goethe et Schiller sur la nature de la Urpflanze est bien connue : à Schiller qui décrétait « Das ist keine Erfahrung, das ist eine Idee », Goethe répondait : « Das kann mir sehr lieb sein, daβ ich Ideen habe, ohne es zu wissen, und sie sogar mit Augen sehe » . La plante « originelle » qui contiendrait en germe toutes les formes botaniques passées et futures serait donc, d’après son inventeur, aussi réelle qu’idéale. Goethe mit un certain temps à trouver un dessinateur digne, à ses yeux, de dresser les planches du Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären. L’honneur revint à Pierre-Jean-François Turpin qui avait illustré l’Organographie végétale d’Auguste-Pyrame de Candolle en 1827. Le même Turpin présenta en 1837 à l’Académie des sciences l’illustration de la Urpflanze, illustration reprise la première traduction française des « œuvres d’histoire naturelle de Goethe », éditée en 1837 par Charles Martins et commentée en ces termes : « La planche III, dont il avait déjà conçu l’idée depuis 1804, est la réalisation de la métamorphose au moyen d’une plante, dont l’ensemble est idéal tandis que toutes les parties qui la composent se retrouvent isolément sur divers végétaux » . L’archétype ou l’origine idéale de toutes les formes botaniques, sur le dessin de Turpin, se présente comme une plante luxuriante et monstrueuse, reconstruite a posteriori à partir de tous les types connus et classés et contenant donc, rétrospectivement, tous les développements possibles des végétaux. La Urpflanze, aussi bien décrite par Goethe que dessinée par Turpin, pourrait aisément devenir le symbole d’une entreprise d’élaboration rétrospective de l’histoire de la séparation des sciences et de la littérature, oscillant entre l’observation, dans des textes littéraires et savants, de la manière dont la séparation joue et se dit et l’idéal d’une séparation des sphères décrétée a posteriori. Téléchargez cet article au format PDF: pdf/preface.pdf

Fractures et jointures entre bonnes et belles lettres au XVIIe siècle

Le XVIIe siècle a vu croître la dissociation, à la fois théorique et pratique, dans l’expérience individuelle comme dans les institutions culturelles, entre ce qui relève du savoir savant et ce qui relève de l’esthétique, les Sciences (au sens large, y compris la science critique des textes, la philologie) et les Arts : d’un côté des sciences qui, mettant en doute la « littérature » au sens de la chose écrite, s’appuient de plus en plus sur le raisonnement critique, l’observation et l’expérience, la lecture des sources premières, à la recherche du vrai et des idées claires et distinctes ; de l’autre une littérature (au sens moderne cette fois) de plus en plus nettement définie comme fiction ornée, devant passer par le plaisir pour instruire, et vouée au vraisemblable. Si l’on adopte le vocabulaire de Charles Sorel, dans sa Bibliothèque française (1664-1667) , on assiste alors à la séparation entre les bonnes lettres, lieu de la « doctrine » (c’est-à-dire des savoirs), et les belles lettres, lieu de l’agrément. L’histoire des institutions le confirme. La création en 1635 de l’Académie française, à qui l’on donne pour charge de produire un dictionnaire, une grammaire et une poétique, manifeste la volonté politique de soutenir avant tout « ceux qui écrivent bien en notre langue » par rapport aux préoccupations encyclopédiques, tout autant scientifiques que littéraires, voire davantage, des cercles d’érudits, notamment celui des frères Dupuy dont l’Académie est issue. Cela peut-être parce que les sciences du début du siècle sont le lieu d’âpres débats, entre les observateurs et les partisans des avancées épistémologiques modernes et le parti religieux, appuyé sur et par les aristotéliciens purs et durs, débats dans lesquels le politique n’a guère à profiter. Au contraire, il apparaît urgent à Richelieu de renforcer l’imposition d’une langue française normée à l’ensemble du territoire et de soutenir la création littéraire, instrument de propagande et source de prestige international : comme le dit Alain Viala, le choix de l’État alla d’abord davantage vers la « promotion des arts verbaux » (les belles lettres, ce qu’il appelle les Sirènes) que vers la doctrine et érudition (les bonnes lettres, les Muses à l’antique) . Si, après la mort des frères Dupuy, le « Cabinet Dupuy », et bien d’autres savants, continuent (avec prudence dans certains domaines) leurs efforts pour la connaissance de la nature et l’exploration de la diversité de ses phénomènes, il faudra attendre 1666 pour que Colbert crée l’Académie des Sciences, qui est vouée à s’occuper « à cinq choses principales : aux mathématiques, à l’astronomie, à la botanique ou science des plantes, à l’anatomie et à la chymie » , sous l’égide d’un cartésianisme qui convainc de plus en plus de savants, manifestant ainsi clairement, en tout cas dans l’ordre des institutions d’État, comme des institutions culturelles (le Mercure galant, fondé en 1672, fait pendant au Journal des Savants, fondé en 1665) la dissociation des sciences et des lettres. Téléchargez cet article au format PDF: pdf/Nedelec.pdf

Les satires ménippées de la science nouvelle : la littérature comme avenir de la sagesse ?

Le corpus des satires ménippées de la première modernité constitue un observatoire intéressant pour comprendre les relations entre le littéraire et le scientifique au sein des Belles Lettres. Contentons-nous d’adjectifs, puisque les substantifs « littérature » ou « science », s’ils existent, n’ont alors pas le sens qu’ils commencent à acquérir à la fin du XVIIIe siècle. Si l’on emploiera ici, ponctuellement, le substantif de « sciences » pour désigner les savoirs mathématisés ou expérimentaux caractéristiques des « novateurs » dans le domaine de ce qu’on appelle alors la « philosophie naturelle », c’est plutôt par commodité, suivant l’usage de la langue moderne. La ménippée consiste en un art de la satire d’idée pouvant associer un contenu philosophique ou savant tout à fait sérieux à l’ironie la plus subtile, à des mises en scène fictionnelles complexes, ainsi qu’à une sollicitation herméneutique constante du lecteur – autant de critères évidents de littérarité. Les textes dont nous traiterons témoignent de l’existence non pas de passerelles, mais d’un véritable continuum reliant encore les discours scientifiques et la pratique de formes littéraires sophistiquées au sein de la République des Lettres. Et ce parce qu’ils prennent pour matière satirique des controverses et des thèses d’actualité, toujours évoquées précisément, même lorsqu’elles le sont de manière allusive ; parce qu’ils manifestent une réelle ambition critique envers les théories savantes de leur époque, même et justement lorsqu’il s’agit de les tourner en dérision. Téléchargez cet article au format PDF: pdf/Correard.pdf

Le Roman de la Terre au tournant des XVIIIe et XIXe siècles

En 2011, dans L’Évolution des idées en géologie. Des cosmogonies à la physique du globe, le philosophe et historien des sciences Bernard Balan situe la « fondation » de la science géologique à la fin des années 1960, c’est-à-dire au moment où il est définitivement établi, grâce aux travaux de géophysiciens anglais et américains, que la surface de la Terre est mobile aussi bien dans un sens horizontal que dans un sens vertical . Devant l’émergence tardive, en matière de physique du globe, d’un discours scientifique, Balan s’interroge sur les raisons pour lesquelles le développement des études « géologiques » depuis la fin du XVIIIe siècle, et certains résultats obtenus par l’étude des strates déjà anciennes, n’ont pu aboutir plus tôt à l’explication tectonique. Ce « retard » de la géologie par rapport à d’autres branches de l’histoire naturelle a, selon lui, deux causes possibles : il fallait pour que la « géologie » progresse et naisse enfin qu’aient été acquis les résultats de la thermodynamique ; il fallait aussi que la géologie s’arrache aux mythes des origines et, plus particulièrement aux récits bibliques de la Genèse et du Déluge, qu’elle a d’abord et surtout chercher à laïciser. Ce second argument n’est guère nouveau ; il est récurrent sous la plume de ceux qui, depuis les années 1740 avec Buffon jusqu’aux années 1830 au moins avec Charles Lyell, entreprennent non seulement de retracer l’histoire de la Terre mais aussi de fonder la géologie en tant que science expérimentale. En 1812, Georges Cuvier s’étonne, au moment d’exposer une méthode d’analyse des fossiles essentielle aux progrès de la géologie, qu’aucun des anciens n’ait attribué les bouleversements de la surface du globe à des causes lentes ou n’aient cherché dans l’état actuel des causes agissantes. Il en dénonce très vite la raison en ces termes : « Pendant longtemps on n’admit que deux événements, que deux époques de mutations sur la surface du globe : la création et le déluge, et tous les efforts des géologistes tendirent à expliquer l’état actuel en imaginant un certain état primitif modifié ensuite par le déluge, dont chacun imaginait aussi à sa manière les causes, l’action et les effets » . Téléchargez cet article au format PDF: pdf/Weber.pdf

Le parti pris des mots : « lettres », « littérature » et « science » au tournant des XVIIIe et XIXe siècles

Lorsque l’on s’interroge sur les croisements historiques entre la science et la littérature au XIXe siècle, il apparaît vite nécessaire de mener une enquête sur l’émergence de la dichotomie « science/littérature » à travers l’examen des définitions des mots de « lettres », « littérature » et « science » dans les dictionnaires de l’époque. Cet article présente le premier volet de cette recherche réalisé sur la période 1750-1840 sur un corpus français et anglais. Par la suite, il conviendrait de prolonger l’enquête tant du point de vue chronologique que du point de vue géographique. Le corpus retenu comporte ainsi dans le domaine français : l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert (1751-1765), l’Encyclopédie méthodique de Charles-Joseph Panckoucke (1782-1832), le Dictionnaire philosophique de Voltaire (1764) , le Dictionnaire de l’Académie (éditions de 1694 à 1835) et le dictionnaire de Louis Sébastien Mercier intitulé Néologie ou vocabulaire de mots nouveaux (1801). Du côté anglais, nous avons consulté le dictionnaire étymologique de Nathan Bailey (1721) , le dictionnaire de Samuel Johnson paru en 1755 et réédité huit fois jusqu’en 1799, le dictionnaire réalisé par Samuel Johnson en collaboration avec John Walker (1827), et le dictionnaire de Charles Richardson publié en 1839. Téléchargez cet article au format PDF:pdf/girleanu.pdf

(Re)configurations académiques : entre politique et savoirs

Pour analyser les rapports entre littérature et science, on peut s’interroger sur le sens des mots, des notions, sur les champs lexicaux propres à chacun. On peut se demander si c’est bien la même langue qui est employée pour parler du monde naturel et de celui de l’art, analyser des usages et des modèles littéraires ou scientifiques. On peut observer les interférences, les espaces partagés ou réservés, partir à la recherche des genres hybrides, des concepts migrateurs, des transferts de paradigmes. On peut aussi s’interroger sur les relations symboliques entre les deux champs, ou encore sur la hiérarchie qui les gouverne. De ce point de vue, l’histoire des institutions de savoir apporte des éléments utiles. Téléchargez cet article au format PDF: pdf/Leterrier.pdf

Les lettres, les sciences, les barbares. Questions sur une controverse de 1816

Dans un discours prononcé en 1821 lors de la très solennelle et médiatisée « séance publique annuelle de l’Institut », l’érudit Charles Athanase Walckenaer exhume un projet académique vieux de plus d’un siècle et qui ne vit jamais le jour. Devant l’ensemble de ses confrères académiciens, il rappelle l’idée louis-quatorzienne de « ce corps [qui] devait être nommé l’Académie universelle, ou la grande Académie »1 et dans lequel auraient harmonieusement cohabité les compétences les plus variées. Selon Fontenelle, que cite Walckenaer, cette Académie rêvée devait compter « tout ce qu’il y aurait de gens les plus habiles en toutes sortes de littérature : les savants en histoire, les grammairiens, les mathématiciens, les philosophes, les poètes, les orateurs devaient être également de ce grand corps, où se réunissaient et se conciliaient tous les talents les plus opposés »2. Téléchargez cet article au format PDF: pdf/Zekian.pdf

L’histoire d’une histoire : reprise, diffusion et abandon d’une découverte botanique et poétique

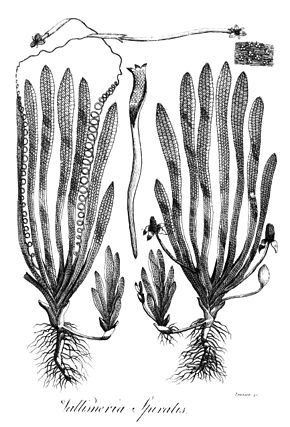

Peu de végétaux fascinèrent autant les botanistes que la vallisnère ou vallisneria spiralis, en raison d’une particularité décrite au XVIIIe siècle par l’Italien Pier Antonio Micheli, puis par Linné, qui y vit un admirable exemple de la providence naturelle1. Cette plante subaquatique, qui pousse dans le lit de fleuves comme le Rhône, mais utilise le vent pour sa reproduction, met en contact de façon différenciée ses fleurs mâles et femelles, portées par des individus distincts. Pour gagner l’air libre, les premières se détachent entièrement du pied, tandis que les fleurs femelles restent arrimées à une longue spire, qui ramène l’organe sous la surface des eaux après fécondation. La vallisnère offre ainsi un cas de mobilité végétale qui frappa ses premiers descripteurs autant pour sa complexité que parce que, comme celui de la sensitive, ce « mouvement propre réel2 » semblait rapprocher la vallisnère du règne animal, pour en faire un « intermédiaire entre la plante et l’insecte », voire prouver chez les végétaux l’existence d’une « intelligence liée à la vie3 » ou d’un « instinct amoureux4 ». Aussi les savants des Lumières n’abordent-ils guère la vallisnère sans faire part de leur surprise, ni chercher à communiquer cette stupeur à leurs lecteurs. Picot-Lapeyrouse, par exemple, explique en 1799 qu’un « mécanisme aussi singulier » constitue un vrai « miracle de la nature », une « extraordinaire », « prodigieuse » et « merveilleuse » cause d’« étonnement5 ». Téléchargez cet article au format PDF: pdf/Marchal.pdf

Récits de mathématiques : Galois et ses publics

Tout cela étonnera fort les gens du monde, qui, en général, ont pris le mot Mathématique pour synonyme de régulier. Toutefois, là comme ailleurs, la science est l’œuvre de l’esprit humain, qui est plutôt destiné à étudier qu’à connaître, à chercher qu’à trouver la vérité […]. En vain les analystes voudraient-ils se le dissimuler, ils ne déduisent pas, ils combinent, ils comparent ; quand ils arrivent à la vérité, c’est en heurtant de côté et d’autres qu’ils y sont tombés.1 Les mathématiques sont souvent présentées comme un langage. Qu’ils les considèrent comme provenant d’un autre monde, le monde des « idées pures »2, ou comme le « langage commode » donnant accès à l’ « harmonie interne du monde »3, de nombreux discours sur les mathématiques s’organisent autour d’une distinction entre ces dernières et le « monde », au sens de ce qui se situe hors du langage. C’est à de tels discours de démarcations que nous consacrons cet article. Notre objectif n’est cependant pas de déconstruire ces discours du point de vue de l’histoire sociale4, ou de traiter des problèmes épistémologiques posés par des distinctions entre logique et intuition ou abstraction et expérience. Nous envisageons plutôt ces discours de démarcation en tant qu’ils forment des récits dont nous souhaitons saisir certaines modalités de construction et d’évolution. Téléchargez cet article au format PDF: pdf/Breschenmacher.pdf

Le conte fantastique d’E.T.A. Hoffmann (1776-1822) à la lumière de Théophile Gautier (1811-1872)

Le narrateur hoffmannien fixe arbitrairement une réalité qu’il n’a de cesse de transgresser. Il s’applique à mystifier son lecteur en établissant avec lui une complicité illusoire : il le déroute et le plonge dans une hétérogénéité à la fois narrative, discursive et thématique. La réalité côtoie alors le rêve, l’inconscient et la folie. Le merveilleux se mue en un univers fantastique et l’écriture, placée sous le signe de l’ambiguïté et de la distanciation ironique, devient le terrain propice aux hallucinations en tous genres. Téléchargez cet article au format PDF: pdf/Lacheny.pdf

Nosographies fictives. Le récit de cas est-il un genre littéraire ?

L’enjeu de cet article est double : cerner l’influence du récit de cas sur la littérature du XIXe siècle afin de voir si l’on peut lui attribuer les caractéristiques d’un « genre » ; se demander, en retour, si les « observations » médicales, en particulier dans le cas de la psychiatrie, ne témoignent pas elles-mêmes d’une forme de pratique littéraire, qui serait le pendant de la pratique de la littérature par des médecins souvent lettrés, se plaisant à trouver dans des œuvres de fiction des modèles d’observation perspicace, ou dans la personnalité de leurs auteurs des cas cliniquement éloquents. Envisagé sous l’angle, formel, du récit de cas, ce croisement entre littérature et science devrait permettre d’interroger la porosité d’un « genre » compris comme une forme de discours à la fois spécifique et mixte : spécifique puisqu’elle relèverait d’une « convention pragmatique » (selon Antoine Compagnon1) et d’un acte rhétorique bien identifiables ; mixte, dans la mesure où les domaines l’actualisant sont a priori régis par des codes (voire des « cultures ») très dissemblables. Téléchargez cet article au format PDF: pdf/Marquer.pdf

Évolutionnisme et modèles d’interdisciplinarité : Haeckel, Quinet, Symonds et Spencer

Au cours du XIXe siècle, en France, mais aussi dans les autres pays occidentaux, le partage des disciplines se transforme. Non seulement la nomenclature des sciences change ainsi que le paysage des institutions qui ont en charge de les développer et les diffuser, mais la conception de la culture elle-même est modifiée. Si l’on entend par culture l’ensemble des savoirs et des pratiques qui se transmettent par tradition et s’enrichissent par les créations d’œuvres de l’esprit, cette culture est traditionnellement découpée en domaines dont chacun est régi par des règles, repose sur des valeurs et suppose des usages particuliers. Les domaines de la culture se superposent plus ou moins aux disciplines de l’esprit et en tous cas, les changements dans l’une supposent à plus ou moins long terme des réformes dans les autres, et vice-versa. On peut faire l’hypothèse qu’une invention culturelle telle que l’évolutionnisme, développée tout particulièrement dans la seconde moitié du XIXe siècle, n’a pas eu pour seul effet de modifier la structure interne du domaine des sciences de la nature mais a suscité une reconfiguration des relations entre différents domaines et notamment de nouveaux modèles d’interdisciplinarité entre sciences et lettres. Téléchargez cet article au format PDF: pdf/Walin.pdf

Littérature et science sociale au XIXe siècle (note sur un parcours de recherche)

Permettez-moi d’évoquer ici plusieurs des apories auxquelles j’ai dû faire face au cours des quinze dernières années, lorsqu’il s’est agi pour moi d’échafauder une histoire comparée de la littérature et des sciences sociales, et donc de réfléchir aux manières de décrire les rapports entre les sciences et la littérature. Mon cas n’a aucun intérêt en soi, bien évidemment, mais il pourrait exemplifier des traits propres à une certaine communauté de chercheurs que fédèrent des préoccupations similaires et des difficultés analogues. Les quelques éléments de réflexion que j’aimerais vous soumettre aujourd’hui s’inscrivent dans le prolongement de mon travail de thèse sur la notion de « type » au XIXe siècle. Je m’y étais interrogé sur les raisons pour lesquelles on en est venu dès les années 1820, aussi bien dans la littérature que dans les enquêtes sociales, à décrire la société à partir des « types » qui la composent soudain dans l’expérience ordinaire (le type du petit-bourgeois, du rentier, de la femme comme il faut, de l’ouvrier imprévoyant, etc.). Je me suis demandé comment la notion de « type » s’était imposée durant la première moitié du XIXe siècle comme une catégorie de description de la réalité concurrente à celles de « classes sociales » ou de « professions » — comment elle s’était imposée non pas seulement en histoire naturelle ou dans les sciences médicales, où son sens était d’ailleurs un peu différent, mais dans le roman, « la science sociale » (comme on l’appelait à l’époque), l’histoire post-romantique ou l’anthropologie naissante. Téléchargez cet article au format PDF: pdf/David.pdf

« Il y a de la grandeur dans cette conception de la vie » : Théories de l’évolution et fiction britannique contemporaine (Byatt, Mc Ewan)

La présence des théories de l’évolution et, en particulier, des références darwiniennes dans la fiction britannique contemporaine est notable et a fait l’objet de plusieurs études récentes1. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer et, parmi eux, le développement d’un courant qualifié de néo-victorien, qui réunit des œuvres dont l’intrigue se situe en totalité ou pour partie au XIXe siècle. Sally Shuttleworth a pu mettre en relation la floraison de ces romans dans les années 1990 avec la politique menée par le gouvernement de Margaret Thatcher. Selon Shuttleworth, ce choix narratif permettait une double critique, par une discussion des structures de la famille victorienne exaltées par M. Thatcher comme un modèle d’ordre et de stabilité et par la mise en perspective du XIXe siècle anglais à un moment où le gouvernement s’en servait pour justifier une forme de darwinisme social2. L’œuvre d’Antonia S. Byatt s’inscrit pour une large part dans ce champ, en accordant une place importante à l’époque victorienne, que tout le récit y prenne place3 ou qu’il se construise dans l’alternance des deux plans temporels4. Téléchargez cet article au format PDF: pdf/Hermetet.pdf

Le miroir qui décrit. Lecture Neurocognitive de La Jalousie de Robbe-Grillet

Une fenêtre s’ouvre sur le paysage. Elle cadre des scènes humaines. La fenêtre est recouverte d’une jalousie dont les lames cachent partiellement les détails du paysage et des scènes. La vision à travers cette fenêtre possède de nombreux points aveugles – de nombreuses bandes qui empêchent de voir. La profusion de ces bandes incite la description à adopter un fonctionnement rappelant celui de la rétine et son point aveugle (celui où elle entre en connexion avec le nerf optique) : le cerveau remplit cette cécité avec de l’information venant de l’image visuelle des alentours de ce point, tout en cherchant de la cohérence (ainsi que le font les systèmes de photographie numérique actuelle). Mais il arrive parfois que dans le point aveugle l’on puisse voir des images sans relation avec l’entourage et qui seraient dues à d’autres aires cérébrales ; il y a des sujets qui affirment y voir des dessins animés1. Une situation de cet ordre pourrait concerner le regard qui se charge de la description dans La Jalousie : doit-elle remplir les zones aveugles de sa vision ? Et si c’est le cas, comment s’y prend-elle ? Au moyen d’un tissu narratif-descriptif cohérent avec ce qui a été effectivement vu ? Ou au moyen de la description d’images envahissantes qui n’ont pas été capturées par la rétine et qui viennent de quelque région cérébrale ? Les pages qui suivent exploreront les réponses que propose le roman2. Téléchargez cet article au format PDF: pdf/Lanza.pdf

Quatrième de couverture

Les études réunies dans ce volume résultent du projet de recherche ANR-Jeunes Chercheurs « HC19 » et de deux manifestations scientifiques. Consacré à l’ « Histoire croisée des sciences et des littératures au XIXe siècle », le projet avait pour visée d’interroger les écarts possibles entre les critères de scientificité et de littérarité usités par les savants et les écrivains français pour définir, l’une par rapport à l’autre, leurs propres démarches.