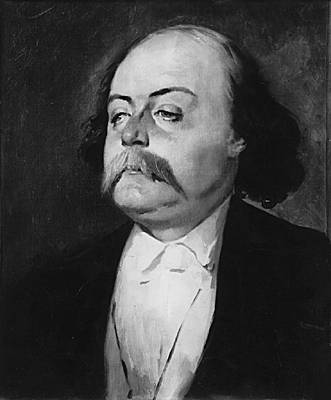

La médecine occupe une place privilégiée dans Bouvard et Pécuchet, « encyclopédie critique en farce »[1] qui met en question la possibilité de la connaissance. Flaubert lui consacre notamment une partie, le chapitre 3, et ce n’est peut-être pas un hasard si le premier notable que les deux bonshommes aperçoivent après leur arrivée à Chavignolles est le docteur Vaucorbeil, avec qui ils auront des relations complexes et souvent difficiles.

Cette importance du savoir médical est sans doute due au milieu dans lequel Flaubert a passé son enfance, à l’Hôtel-Dieu de Rouen, mais la position critique adoptée par l’écrivain à l’égard de tous les savoirs est surtout une protestation contre une époque positiviste, qui voit la littérature réaliste et naturaliste soucieuse de transmettre un savoir sur le monde.

On pourra donc montrer que dans Bouvard et Pécuchet, Flaubert affirme la nécessité du savoir médical mais ironise souvent sur la compétence des thérapeutes. Il est surtout inquiet de voir émerger un biopouvoir, le corps médical étant investi d’un pouvoir politique et social sur les patients et sur la société. On essaiera d’expliquer ces prises de position par les convictions profondes de l’écrivain, liées à ses expériences et à ses options morales et philosophiques ; pour cela, on s’appuiera sur sa Correspondance.

On peut dire que dans toute son œuvre, et en particulier dans Bouvard et Pécuchet, Flaubert, fils d’un médecin célèbre, se livre à un éloge ambigu de la médecine et du corps médical. Cette apologie est compréhensible dans la mesure où le XIXe siècle est une époque de grands progrès, qui voit les médecins de plus en plus aptes à soigner et guérir les malades. Détaché de la métaphysique, le savoir médical est devenu rationnel et, grâce à la méthode anatomo-clinique de Bichat[2], il profite des progrès de la physique et de la chimie. On voit donc Bouvard et Pécuchet se passionner pour les nouvelles méthodes et montrer « beaucoup de zèle pour la vaccine »[3]. Bien qu’ils ne possèdent aucun diplôme, les deux compères ont « l’audace d’ausculter »[4], et « au grand scandale de M. le curé, ils [ont] pris la mode nouvelle d’introduire des thermomètres dans les derrières » (p. 122).

Mais Jacques Léonard montre bien que la science médicale manque encore de rigueur et que les connaissances véritables se mêlent souvent à des pseudo-sciences d’un statut douteux : « les savoirs du XIXe siècle ne sont pas toujours des vérités scientifiques ni même des connaissances objectives ; il s’y mêle, comme à d’autres époques, beaucoup d’illusions, de croyances et de modes »[5].

Ainsi la phrénologie, qui de nos jours prête à rire, mais dont Yvan Leclerc dit que Flaubert « s’en moque tout en regrettant de ne pas y croire »[6], est pendant quelque temps l’objet des expériences de Bouvard et Pécuchet ; et malgré le scepticisme des bourgeois de Chavignolles, la théorie de Gall est justifiée par une expérience sur trois personnes prises au hasard :

La première était une paysanne, avec de gros yeux bleus.

Pécuchet dit en l’observant : – « Elle a beaucoup de mémoire. »

Son mari attesta le fait, et s’offrit lui-même à l’exploration.

– « Oh ! Vous, mon brave, on vous conduit difficilement. »

D’après les autres il n’y avait point dans le monde un pareil têtu.

La troisième épreuve se fit sur un gamin escorté de sa grand-mère.

Pécuchet déclara qu’il devait chérir la musique.

« Je crois bien ! » dit la bonne femme. « Montre à ces messieurs, pour voir ! »

Il tira de sa blouse une guimbarde – et se mit à souffler dedans. Un fracas s’éleva. C’était la porte, claquée violemment par le docteur qui s’en allait.

Ils ne doutèrent plus d’eux-mêmes, et appelant les deux élèves recommencèrent l’analyse de leur boîte osseuse (p. 360-361).

Une autre doctrine non orthodoxe, le magnétisme hérité de Mesmer, suscite un véritable engouement à l’époque romantique, mais également de violentes polémiques. Jaques Léonard étudie la manière dont certains scientifiques essaient de concilier cette pratique avec le savoir scientifique :

Si cette doctrine sert quelquefois de paravent à une quête spirituelle, elle se présente avant tout comme une thérapie qui aboutit aussi à des conversions somatiques étonnantes et à des transes curatives plus ou moins durables. Surmontant leur répugnance à l’égard des mystifications, même rentables, certains médecins tentent de se faire les médiateurs entre le magnétisme et la science, transposant, à coups de symboles, des notions de la physique (électricité, fluide, aimant, attraction) dans le champ du psychosomatique, ou s’autorisant des dissertations de Cabanis et de son école sur les relations du physique et du moral.[7]

Bien entendu, Bouvard et Pécuchet ne manquent pas de céder à cette mode, ce qui suscite l’ironie du narrateur :

Cependant par toute l’Europe, en Australie et dans les Indes, des millions de mortels passaient leur vie à faire tourner des tables ; – et on découvrait la manière de rendre les serins prophètes, de donner des concerts sans instruments, de correspondre au moyen des escargots. La presse offrant avec sérieux ces bourdes au public, le renforçait dans sa crédulité. (p. 265)

Pourtant, les deux autodidactes remportent à nouveau une éclatante victoire sur les sceptiques, puisque la Barbée peut dire au docteur ce qui se passe chez lui à ce moment-là (sa femme « coud des rubans à un chapeau de paille ») (p. 275 – 277).

Le savoir médical conduit certes à de réels progrès, mais il est bien difficile de distinguer vraies et fausses sciences, un pseudo–savoir pouvant se révéler parfois parfaitement efficace. Sans doute faudrait-il expliquer la position de Flaubert par le parallèle (qui s’apparente hélas à une idée reçue) entre la médecine et la littérature, entre le savant et l’écrivain. Si l’on veut jouer sur les mots, on peut rappeler que le médecin est un homme de l’art… Mais plus sérieusement, on rappellera qu’à cette époque le savoir médical investit la littérature[8] et que, pour composer le chapitre médical de son dernier roman, Flaubert consulte de nombreux ouvrages et puise largement dans le Traité de médecine légale d’Orfila. Bien qu’il refuse cette appartenance, Flaubert est un écrivain réaliste qui transmet un savoir et qui reproche aux romantiques de se

contenter d’impressions ou de sentiments vagues : « Il faudrait tout connaître pour écrire », affirme-t-il dans une lettre à Louise Colet, au moment où il rédige l’épisode du pied bot dans Madame Bovary[9]. L’écrivain et le médecin sont donc proches par leur quête obstinée du savoir, mais cela n’empêche pas Flaubert de porter un regard critique sur les thérapeutes.

L’un des tout premiers textes écrits par le gamin Flaubert (en 1831-1832) est une pochade scatologique dans laquelle il s’amuse à parodier le style médical, « La Belle explication de la « fameuse » constipation »[10], ce qui révèle déjà un caractère irrévérencieux. Et à la fin de sa vie, il confiera à une correspondante des sentiments peu amènes envers le corps médical :

MM. les médecins sont d’un comique lugubre ! – et quel aplomb ! Je n’ai pas pour la gent de lettres une grande estime. Mais j’en ai encore moins pour la caste médicale.

« Nourri dans le sérail, j’en connais les détours[11] ».

D’ailleurs, dans son œuvre, il peint souvent des praticiens ridicules et impuissants, armés d’une pseudo- science. Le médecin de Chavignolles, Vaucorbeil (dont le nom manque un peu de noblesse) est souvent pris en défaut et n’a pas de connaissances solides. Quand Pécuchet lui demande d’expliquer « l’atomicité supérieure », il « rougit beaucoup » et lui déconseille la chimie (p. 108). Le narrateur le présente comme borné, dogmatique : « Il jugeait les choses avec scepticisme, comme un homme qui a vu le fond de la science, et cependant ne tolérait pas la moindre contradiction » (p. 96). Mais surtout, ces pseudo-savants (comme M. Homais dans Madame Bovary) sont de grands adeptes des idées reçues, et l’ignorance de Bouvard et Pécuchet accentue ce trait : « Tous les lieux communs sur les âges, les sexes et les tempéraments leur semblèrent de la plus haute importance » (p. 113). Bien entendu, ces idées reçues alimenteront le second volume : « Nerveux : Se dit chaque fois qu’on ne comprend rien à une maladie – cette explication satisfait l’auditeur » (p. 444). Et dans les « Spécimens de tous les styles » qui fourniront la copie à Bouvard et Pécuchet, on admirera le discours fleuri et moralisateur de type « médical-génital » (p. 413) :

C’est à cette époque, si bien nommée la fleur de l’âge, que les deux sexes éprouvent l’un vers l’autre cette impulsion irrésistible, ce besoin impérieux de se rapprocher qui est sans contredit la source des plus douces jouissances, mais qui souvent entraîne dans des écarts que la nature réprouve, ou dans des excès funestes à la santé, indépendamment des orages qui parfois troublent cette époque de la vie et deviennent fréquemment le germe des maladies les plus graves.

(Dictionnaire des sciences médicales, article « Adolescence ». [Ms. g226 (3) f° 130])

Mais Flaubert ne se contente pas de peindre des médecins bavards, suffisants et victimes de la « bêtise » omniprésente, il montre que leurs pratiques sont souvent vouées à l’échec. Cette impuissance est patente dans le domaine des « maladies nerveuses », que l’auteur connaissait bien. Le traitement infligé par son père après la grande crise de 1844 est tourné en dérision : « Je ribote avec l’eau de fleur d’oranger, je me fous des bosses de pilules, je me fais socratiser par la seringue et j’ai un hausse-col sous la peau ; quelle existence voluptueuse ! »[12]. Et beaucoup plus tard, Flaubert tirera les leçons de sa maladie pour mettre en cause les médecins en général, et son père en particulier :

[…] j’ai, à mes dépens, acquis beaucoup d’expérience en fait de névroses. Tous les traitements qu’on leur applique ne font qu’exaspérer le mal. – Je n’ai pas encore rencontré, en ces matières, un médecin intelligent. – Non ! Pas un ! C’est consolant ![13]

Certes, les thérapeutes parviennent parfois à leurs fins, mais la cure paraît souvent aléatoire et l’effet inexplicable. Le magnétisme permet de guérir la Barbée, sujette à des « crises nerveuses » mais c’est « comme un miracle » (p. 269-270) ; et Bouvard, grâce à des « onctions », réussit à soigner l’herpès de Mme Bordin (p. 119)… D’autre part, le corps médical lui-même est profondément divisé, ce qui fait douter de la science. Aux organicistes parisiens disciples de Broussais, qui sont plutôt matérialistes et expliquent la maladie par l’inflammation des tissus, s’opposent les vitalistes de l’école de Montpellier, plutôt spiritualistes, pour qui la vie est un mystère et la maladie un trouble global de l’équilibre organique[14]. Ce débat est fictionnalisé par Flaubert à travers la discussion qui oppose Pécuchet à Vaucorbeil sur le problème des fièvres : le premier croit à leur « essence », résultat du « principe vital », alors que le second les fait « dépendre des organes » (p. 122). Qui plus est, les théories médicales s’expriment à travers des discours confus et contradictoires. Vaucorbeil ne trouve rien à dire qui puisse clarifier les idées des deux bonshommes, sinon que « la cause et l’effet s’embrouillent » (p. 121). Or, on sait que le principe de causalité est au fondement de la science. Comme Flaubert, sans le dire, cite les meilleurs auteurs, la bêtise n’affecte pas seulement ses personnages, mais vise la logique du savoir médical lui-même[15].

Élevé dans une famille de médecins à une époque de progrès scientifique, Flaubert n’en montre pas moins les insuffisances du corps médical et les limites de la science. Mais sa critique vise surtout un savoir qui donne à une « caste » un pouvoir sur la société. L’établissement de la IIe République conduit le médecin à tirer profit de son prestige pour se lancer dans une carrière politique, comme le montre Jacques Léonard :

1848 appelle le médecin à rechercher le saint chrême du suffrage universel. Le corps social est malade et le civisme exige que l’hygiéniste se porte à son chevet. La morale républicaine, romantique et humanitaire, s’enracine dans le dévouement professionnel. Au nom de la raison, de la science, du progrès et de la justice, le médecin candidat se croit l’avocat naturel du peuple ; ses amis le poussent en avant parce que sa clientèle lui donne déjà une notoriété ; ses lectures en font une sorte d’expert, capable de distinguer, dans les fièvres sociales, les accès dangereux et les crises salutaires.[16]

En effet, dans Bouvard et Pécuchet, on voit Vaucorbeil, comme tous les notables, tenté par la députation; mais ce n’est qu’une velléité, car le capitaine lui montre qu’il a peu de chances d’être élu (p. 222-223). Le Second Empire ne marque pas une rupture, et de nombreux médecins, sensibles à la politique de protection sociale voulue par le régime, prennent des responsabilités à tous les échelons de la vie politique[17]. Mais c’est la IIIe République qui donne vraiment au médecin le statut de notable représentant les « couches nouvelles » qui, selon Gambetta, doivent assurer le triomphe du nouveau régime. Souvent proches du radicalisme, ces praticiens sont suspectés d’irréligion : « Docteur : – Tous matérialistes ! », lit-on dans le Dictionnaire des idées reçues (p. 429). Mais loin d’être révolutionnaires, ils représentent « une bourgeoisie sûre d’elle et dominatrice » qui impose « une morale sociale assez favorable à la conciliation des intérêts de classe pour rassurer les milieux dirigeants »[18]. Flaubert fait de Vaucorbeil un agent de renseignement, à qui le préfet écrit pour lui demander s’il faut enfermer Bouvard et Pécuchet[19].

Le pouvoir politique et social du corps médical se traduit par une idéologie qui deviendra une norme dans la seconde moitié du siècle. La création d’un Comité consultatif et des conseils d’hygiène publique, la réforme de l’assistance publique de Paris, le souci de la salubrité dans les écoles et les logements, le développement des secours à domicile révèlent l’importance de la santé publique pour les gouvernements successifs, et les médecins sont la cheville ouvrière de cette politique[20].

Mais la préoccupation hygiéniste est tournée en dérision par Flaubert. Ses personnages ne réussissent pas à convaincre les paysans attachés à la routine, et ils finiront par douter eux- mêmes de leur théorie.

Pendant qu’ils attendaient Victor, ils causaient avec les passants – et par besoin de pédagogie, tâchaient de leur apprendre l’hygiène, déploraient la perte des eaux, le gaspillage des fumiers.

Ils en vinrent à inspecter les nourrices, et s’indignaient contre le régime de leurs poupons. Les unes les abreuvent de gruau, ce qui les fait périr de faiblesse. D’autres les bourrent de viande avant six mois – et ils crèvent d’indigestion. Plusieurs les nettoient avec leur propre salive ; toutes les manient brutalement.

Quand ils apercevaient sur une porte un hibou crucifié, ils entraient dans la ferme et disaient :

« Vous avez tort. Ces animaux vivent de rats, de champagnols. On a trouvé dans l’estomac d’une chouette jusqu’à cinquante larves de chenilles. »

Les villageois les connaissaient pour les avoir vus, premièrement comme médecins, puis en quête de vieux meubles, puis à la recherche des cailloux, et ils répondaient :

« Allez donc, farceurs ! N’essayez pas de nous en remontrer ! » (p. 382-383)

Les deux copistes vont toutefois essayer d’appliquer dans leur vie les règles de l’hygiène, et comme d’habitude, ils commencent par étudier un manuel. En l’occurrence, ils tentent d’appliquer celui d’Amoros et de se mettre à la gymnastique, car ils sont séduits par les images de jeunes garçons pleins « de force et d’agilité » (p. 261). Mais bien entendu c’est un échec, et ils ne parviennent qu’à se blesser :

Décidément la gymnastique ne convenait point à des hommes de leur âge. Ils l’abandonnèrent, n’osaient plus se mouvoir par crainte des accidents, et restaient tout le long du jour assis dans le muséum, à rêver d’autres occupations. (p. 264)

Auparavant, obsédés par le régime, ils ont appliqué les préceptes du Manuel d’hygiène du Docteur Morin et ont pris comme « idéal » Cornaro, un gentilhomme vénitien du XVIe siècle qui grâce à sa frugalité devint centenaire :

Toutes les viandes ont des inconvénients. Le boudin et la charcuterie, le hareng saur, le homard, et le gibier sont « réfractaires ». Plus un poisson est gros plus il contient de gélatine et par conséquent est lourd. Les légumes causent des aigreurs ; le macaroni donne des rêves ; les fromages « considérés généralement, sont d’une digestion difficile » ; un verre d’eau le matin est « dangereux », chaque boisson ou comestible étant suivi d’un avertissement pareil, ou bien de ces mots : « mauvais ! – gardez-vous de l’abus ! – ne convient pas à tout le monde ». – Pourquoi mauvais ? Où est l’abus ? Comment savoir si telle chose vous convient ? (p. 126)

Finalement, devant les contradictions du manuel et l’absurdité de certaines recommandations, ils se libèrent des préceptes hygiénistes dans un banquet pantagruélique :

Alors ils se commandèrent pour leur dîner des huîtres, un canard, du porc aux choux, de la crème, un pont-l’évêque, et une bouteille de bourgogne. Ce fut un affranchissement, presque une revanche – et ils se moquaient de Cornaro ! Fallait-il être imbécile pour se tyranniser comme lui ! Quelle bassesse que de penser toujours au prolongement de son existence ! La vie n’est bonne qu’à la condition d’en jouir. – « Encore un morceau ? » – « Je veux bien. » – « Moi de même ! » – « A ta santé ! » – « A la tienne ! » – « Et fichons-nous du reste ! » Ils s’exaltaient. (p. 127)

À travers ces aventures burlesques et désastreuses, Flaubert se moque des hygiénistes qui s’imaginent que la médecine pourra faire disparaître la maladie, et il emprunte les expériences de ses personnages au très sérieux Traité d’hygiène de Michel Lévy, publié chez Baillière en 1844, afin de révéler « la vanité du discours médical »[21].

Mais c’est dans cette atmosphère que se constitue un biopouvoir, dont Foucault fait remonter l’émergence à la Révolution, moment ou apparaît le mythe d’une profession médicale organisée comme le clergé, ayant sur les corps le pouvoir que les prêtres exercent sur les âmes[22]. Cependant, le clergé accepte difficilement cette nouvelle autorité, et on voit Bouvard et Pécuchet s’opposer à l’abbé Jeuffroy. Mais les médecins auront également à se battre sur un autre front, et seront souvent en conflit avec des amateurs comme Bouvard et Pécuchet ou des charlatans et des guérisseurs que le peuple crédule écoute volontiers. Cet enjeu de légitimité apparaît bien dans le roman lorsque Bouvard et Pécuchet sont indignés par la prétention du médecin, qui les considère comme inaptes à acquérir des connaissances scientifiques : « De quel droit les juger incapables ? Est-ce que la science appartenait à ce monsieur ! Comme s’il était lui-même un personnage bien supérieur ! » (p. 113). La guérison du père Gouy, que Vaucorbeil n’avait pas pu soigner, leur permet de mettre en doute la validité du diplôme, ce qui suscite une vive réaction du médecin :

Le docteur était attaqué dans son gagne-pain, dans sa prérogative, dans son importance sociale. Sa colère éclata. – « Nous le verrons quand vous irez devant les tribunaux pour exercice illégal de médecine! » Puis se tournant vers la fermière : « Faites-le tuer par monsieur tout à votre aise, et que je sois pendu si je reviens jamais dans votre maison ! (p. 124)

Mais même s’ils parviennent parfois à guérir, les deux compères sont ridicules lorsqu’ ils se proposent de redresser la nature. La cure d’un bossu, qu’ils attirent en lui donnant à déjeuner et qu’ils traitent avec un cataplasme, ne produit évidemment aucun résultat[23]. Cette tentative est cependant révélatrice, car elle illustre la « frénésie interventionniste » du milieu du siècle[24], la volonté de corriger la nature en fonction d’une norme : Flaubert dénonce « la science de son siècle orthopédiste et redresseur »[25]. Mais cette ambition devient bouffonne dans un domaine sensible, celui de la sexualité. Éducateurs de Victor et Victorine, les deux copistes s’aperçoivent que le garçon a « une mauvaise habitude » et se demandent s’ils doivent lui faire lire Tissot ou lui acheter « un appareil » (p. 381) – références tout à fait claires pour un lecteur de l’époque. En effet, dès le XVIIIe siècle, le docteur Tissot dénonce le « fléau » de l’onanisme, et son noble combat est relayé de 1846 à 1861 par le docteur Demeaux. Ce dernier se propose d’éradiquer « une calamité qui mine le corps social » en demandant une réforme des internats et la commercialisation d’appareillages compliqués empêchant le jeune garçon d’accéder à la zone sensible[26]. Flaubert ne manque pas d’ironiser sur cette croisade relevant de l’ordre moral, et finalement Pécuchet renonce à acheter l’appareil, car, dit-il à Bouvard, « le bandagiste croirait peut-être que c’est pour moi » (p. 382) …

Tentés par la politique et investissant progressivement ce domaine, défenseurs et promoteurs d’une idéologie hygiéniste qui deviendra une obsession, les médecins sont à la fin du siècle détenteurs d’un biopouvoir qui leur permet de contrôler la société. On comprend que Flaubert soit irrité par cette évolution, et sa réaction s’explique à la fois par sa personnalité et sa philosophie.

Flaubert n’est pas intéressé par le pouvoir (si ce n’est celui de l’écriture) et il n’a jamais rêvé de changer la société. Adolescent, il écrit à son ami Ernest Chevalier qu’il ne veut pas avoir un « état », et que s’il prend « une part active au monde ce sera comme penseur et comme démoralisateur »[27]. Très influencé par Sade, il est fasciné depuis sa plus tendre enfance par le mal, la folie et la mort, comme il l’explique à Louise Colet :

La première fois que j’ai vu des fous, c’était ici, à l’hospice général, avec ce pauvre père Parrain. Dans les cellules, assises et attachées par le milieu du corps, nues jusqu’à la ceinture et tout échevelées, une douzaine de femmes hurlaient et se déchiraient la figure avec leurs ongles. J’avais peut-être à cette époque six à sept ans. Ce sont de bonnes impressions à avoir jeune ; elles virilisent. Quels étranges souvenirs j’ai en ce genre ! L’amphithéâtre de l’Hôtel-Dieu donnait sur notre jardin. Que de fois, avec ma sœur, n’avons-nous pas grimpé au treillage et, suspendus entre la vigne, regardé curieusement les cadavres étalés ! Le soleil donnait dessus ; les mêmes mouches qui voltigeaient sur nous et sur les fleurs allaient s’abattre là, revenaient, bourdonnaient ! Comme j’ai pensé à tout cela, en la veillant pendant deux nuits, cette pauvre et chère belle fille ! Je vois encore mon père levant la tête de dessus sa dissection et nous disant de nous en aller. Autre cadavre aussi, lui.[28]

C’est surtout en Orient qu’il sera enthousiasmé par l’alliance des contraires, la coexistence de la vie et de la mort qui est une condition de l’art :

Il y a deux ou trois jours nous avons été voir la léproserie d’ici. C’est hors la ville, près d’un marais d’où des corbeaux et des gypaètes se sont envolés à notre approche. Ils sont là, les pauvres misérables, hommes et femmes (une douzaine peut-être), tous ensemble. – Il n’y a plus ici de harem, de voiles pour cacher les visages, de distinction de sexes. – Ils ont des masques de croûtes purulentes, des trous à la place de nez, et j’ai mis mon lorgnon pour distinguer à l’un d’eux si c’étaient des loques verdâtres ou ses mains qui lui pendaient au bout des bras. C’était ses mains. (Ô coloristes, où êtes-vous donc ? quels imbéciles que les peintres !) Il s’était traîné pour boire auprès de la fontaine. Sa bouche, dont les lèvres étaient enlevées comme par une brûlure, laissait voir le fond de son gosier. Il râlait en tendant vers nous ses lambeaux de chairs livides, et la nature calme tout à l’entour ! de l’eau qui coulait, des arbres verts, tout frissonnants de sève et de jeunesse ( le vent du soir soufflait), de l’ombre fraîche sous le soleil chaud, puis deux ou trois poules, qui picotaient par terre dans l’espèce de basse-cour où ils sont.[29]

La politique hygiéniste est donc condamnée par Flaubert, car elle affadit le monde en atténuant la misère humaine : « Je suis fâché que la Salpêtrière ne soit pas plus raide en couleur. Les philanthropes échignent tout. Quelles canailles ! Les bagnes, les prisons et les hôpitaux, tout cela est bête maintenant comme un séminaire.[30]»

Le contexte familial pourrait également expliquer la critique du pouvoir médical. Certes, Gustave aimait son père, et il écrit à Ernest Chevalier après les obsèques : «Tu as connu, tu as aimé l’homme bon et intelligent que nous avons perdu, l’âme douce et élevée qui est partie »[31]. Mais la relation est peut-être moins simple qu’il n’y paraît, et on ne peut rejeter totalement l’analyse de la situation œdipienne que propose Sartre dans L’Idiot de la famille. Yvan Leclerc fait remarquer que les pères ne sont pas idéalisés dans Bouvard et Pécuchet, et que Flaubert abandonne son roman au cours du chapitre médical pour écrire les Trois contes, comme s’il fallait « d’abord tuer le père dans Saint Julien » pour pouvoir continuer[32]. Dans la Correspondance, c’est surtout le frère, qui sera le digne héritier du père, qui est agressé : « Achille est à Paris, il passe sa thèse et se meuble. Il va devenir un homme rangé, et dès lors il ressemblera à ces polypes fixés sur les rochers »[33].

Flaubert choisit donc l’Art contre la science, en particulier contre le milieu familial, mais il est également révolté par l’évolution d’une société démocratique uniformisante. Il se définit lui-même comme « libéral enragé » et il dénonce toutes les normes que la société impose à l’individu : « La médiocrité chérit la Règle ; moi je la hais. Je me sens contre elle et contre toute restriction, corporation, caste, hiérarchie, niveau, troupeau, une exécration qui m’emplit l’âme, et c’est par ce côté-là peut-être que je comprends le martyre »[34]. Comme Tocqueville, il pointe les dangers de l’égalité qui menace la liberté individuelle, et contre les préceptes hygiénistes, il revendique l’hédonisme : « La vie n’est bonne qu’à la condition d’en jouir » (p. 127).

Au-delà, c’est la méthode scientifique qui est mise en question par Flaubert. Les expériences de Bouvard et Pécuchet les conduisent au relativisme : « La science est faite, suivant les données fournies par un coin de l’étendue. Peut-être ne convient-elle pas à tout le reste qu’on ignore, qui est beaucoup plus grand, et qu’on ne peut découvrir » admet Bouvard (p. 129). Les théories reposent sur des simplifications, et Flaubert ironise sur la naïveté des deux compères lorsqu’ils optent pour la méthode de Raspail : « La clarté de la doctrine les séduisit. Toutes les affections proviennent des vers. Ils gâtent les dents, creusent les poumons, dilatent le foie, ravagent les intestins, et y causent des bruits. Ce qu’il y a de mieux pour s’en délivrer, c’est le camphre. Bouvard et Pécuchet l’adoptèrent » (p. 119). De plus, la théorie consignée dans les livres ne correspond pas aux observations faites sur le terrain : « Les symptômes notés par les auteurs n’étaient pas ceux qu’ils venaient de voir » (p. 120). Et Flaubert conteste même la méthode analytique qui est la base de la science :

Les sciences procèdent par l’analyse – elles croient que ça fait leur gloire et c’est leur pitié. La nature est une synthèse et pour l’étudier vous coupez, vous séparez, vous disséquez et quand vous voulez de toutes ces parties faire un tout, le tout est artificiel, vous faites la synthèse après l’avoir déflorée, les liens n’existent plus, les vôtres sont imaginaires et j’ose dire hypothétiques.[35]

La véritable médecine n’est donc pas une science, mais un art qui repose sur l’intuition et l’induction, comme Flaubert l’explique à Louise Colet : « je suis aussi athée que toi en médecine, et plus. Mais non pas en médecins. Je ne crois pas à la science, qui est (dans son état moderne) toute d’analogie et d’instinct. Mais je crois au sens spécial de certaines bonshommes qui sont nés pour ça, et ont pioché »[36]. Bouvard, comme son compère, n’aura pas le génie de ces médecins et conclura avec scepticisme :

« Les ressorts de la vie nous sont cachés, les affections trop nombreuses, les remèdes problématiques – et on ne découvre dans les auteurs aucune définition raisonnable de la santé, de la maladie, de la diathèse, ni même du pus ! » (p. 125)

Mais s’ils ne révèlent pas une vérité aux deux autodidactes, tous les livres étudiés auront le même effet que la littérature et solliciteront leur imaginaire, si bien que les deux amis deviendront hypocondriaques :

Cependant toutes ces lectures avaient ébranlé leur cervelle.

Bouvard, à l’occasion d’un rhume, se figura qu’il commençait une fluxion de poitrine. Des sangsues n’ayant pas affaibli le point de côté, il eut recours à un vésicatoire, dont l’action se porta sur les reins. Alors, il se crut attaqué de la pierre.

Pécuchet imagina que l’usage de la prise était funeste. D’ailleurs, un éternuement occasionne parfois la rupture d’un anévrisme – et il abandonna la tabatière. Par habitude, il y plongeait les doigts ; puis tout à coup, se rappelait son imprudence.

Pécuchet prit une courbature à l’élagage de la charmille, et vomit après son dîner, ce qui l’effraya beaucoup. Puis observant qu’il avait le teint un peu jaune, suspecta une maladie de foie, se demandait : « Ai-je des douleurs ? » et finit par en avoir.

S’attristant mutuellement, ils regardaient leur langue, se tâtaient le pouls, changeaient d’eau minérale, se purgeaient ; – et redoutaient le froid, la chaleur, le vent, la pluie, les mouches, principalement les courants d’air. (ibid.)

Finalement, en réaction contre un siècle positiviste, Flaubert critique la prétention de la science à atteindre la vérité. Dès sa jeunesse, il dénonçait la philosophie d’Auguste Comte après sa lecture de l’Essai de philosophie positive : « c’est assommant de bêtise […] -Il y a là-dedans des mines de comique immenses, des Californies de grotesque[37] ». Yvan Leclerc voit même dans le testament de Flaubert un anti-Discours de la Méthode :

Les quatre règles de la méthode dirigent, en négatif, les questions et les apories de Bouvard. Les idées claires et distinctes ? Impossible d’en formuler une seule. Diviser la difficulté ? Soit, mais comment isoler les parties d’un tout sans le détruire ? « Conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples. » C’est ici le point de départ, l’objet simple qui fait problème puisque, par exemple, en ouvrant le cours de Regnault pour savoir la chimie, Bouvard et Pécuchet apprennent d’abord que « les corps simples sont peut- être composés ». « Faire partout des dénombrements si entiers, et des revues si générales… » Va pour la revue, c’est le projet même de Flaubert, mais aura-t-elle une chance d’être générale dans un monde infini comme la bêtise ?[38]

Pessimiste et misanthrope, hanté par la mort et la maladie, Flaubert ne saurait adhérer au nouveau credo de la fin du siècle.

Très marqué, même s’il s’en défend parfois, par sa famille et son époque, Flaubert ne conteste pas la nécessité de la connaissance. Mais le savoir médical, trop souvent contaminé par la bêtise ambiante, ne saurait acquérir le statut de vérité scientifique, et le romancier se plaît à montrer des thérapeutes prétentieux allant de réussite involontaire en échec cuisant. Avant Bergson et Brunetière[39], l’auteur de Bouvard et Pécuchet s’inscrit en faux contre le positivisme et ne pense pas que le progrès scientifique puisse éliminer la souffrance et la maladie, qui sont inhérentes à la condition humaine. Mais il est surtout révolté lorsque le savoir (vrai ou faux) se monnaie en pouvoir politique ou social et permet le contrôle du corps et de l’esprit par une caste bourgeoise, médiocre et moralisatrice. Profondément attaché à la liberté individuelle, Flaubert se montre préoccupé par une évolution démocratique qui pourrait aboutir à une uniformisation, et s’opposant à toutes les tentatives normalisatrices, il affirme les pouvoirs de l’art, qui utilise certes le savoir mais le transfigure pour atteindre la Beauté.

ISSN 1913-536X ÉPISTÉMOCRITIQUE (SubStance Inc.) VOL. X

[1] Flaubert, Correspondance, tome IV, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1980, p.559.

[2] Jacques Léonard, La Médecine entre les pouvoirs et les savoirs, Paris, Aubier, 1981, p.24 et p.133.

[3]Bouvard et Pécuchet, Dictionnaire des idées reçues, édition de Stéphanie Dord-Crouslé, Paris, GF Flammarion, 2011, (texte de référence), p.120. C’est en 1796 que Jenner a découvert le vaccin contre la variole.

[4] Ibid., p. 121. Le stéthoscope a été inventé par Laennec (1781-1826).

[5] Jacques Léonard, op. cit., p. 7.

[6] Yvan Leclerc, La Spirale et le monument, Paris, SEDES, 1988, p. 60.

[7] Jacques Léonard, op. cit., p.111-112.

[8] Voir l’article de Sainte-Beuve « Madame Bovary par M. Gustave Flaubert » dans Le Moniteur universel du 4 mai 1857, qui se termine par ces remarques un peu acides : « Fils et frère de médecins distingués, M. Gustave Flaubert tient la plume comme d’autres le scalpel. Anatomistes et physiologistes, je vous retrouve partout ! ». Cité par Didier Philippot, Gustave Flaubert, Mémoire de la critique, PUPS, 2006, p.150.

[9] Lettre du 7 avril 1854 (Correspondance, tome II, 1980, op. cit., p. 544).

[10] Œuvres de jeunesse, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2001, p. 10.

[11] A Léonie Brainne, [2-3 ? août 1877], Correspondance, tome V, 2007, p.269. On voit que Flaubert a beaucoup lu

Molière, mais qu’il s’amuse également à citer Racine.

[12] A Ernest Chevalier, [9 février 1844], Correspondance, tome I, 1973, p.204. De tels passages étayent l’analyse de Sartre sur les conflits œdipiens dans la famille Flaubert.

[13] A Edma Roger des Genettes, 6 [octobre 1871], Correspondance, tome IV, 1997, p.383.

14 Jacques Léonard, op. cit., chapitre 7.

[15] Yvan Leclerc, op. cit., p.81-82.

[16] Jacques Léonard, op. cit., p.219-220.

[19] Notes de Flaubert pour la 2e partie (Bouvard et Pécuchet, p.399).

[20] Jacques Léonard, op. cit., p.224.

[21] Jean-Louis Cabanès, Le corps et la maladie dans les récits réalistes (1856-1893), Paris, Klincksieck, 1991, p.182.

[22] Michel Foucault, Naissance de la clinique, Paris, PUF, 1988, p.31-32.

[23] Bouvard et Pécuchet, p.119-120. On pense bien entendu à la désastreuse opération du pied bot tentée par Charles Bovary et à l’impuissance de Homais confronté à l’Aveugle.

[24] Jacques Léonard, op. cit., p.105.

[25] Jacqueline Ernst, « Le corps à l’épreuve des savoirs », dans Pierre-Louis Rey et Gisèle Séginger, Madame Bovary et les savoirs, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2009, p.186.

[26] Voir Roger Kempf et Jean-Paul Aron, Le Pénis et la démoralisation de l’Occident, Grasset, 1978, p. 203-245.

[27] Lettre du 24 février 1839, Correspondance, tome I, p.37.

[28] Correspondance, tome II, p.376 (lettre du 7 juillet 1853).

[29] Lettre à Louis Bouilhet du 4 septembre 1850, écrite de Damas, Correspondance, tome I, p. 682-683.

[30] Lettre à Louise Colet du 7 juillet 1853, Correspondance, tome II, p. 376.

[31] Lettre de la fin janvier 1846, Correspondance, tome I, p. 254.

[32] Yvan Leclerc, op. cit., p.156-157.

[33] Lettre à Ernest Chevalier du [15 avril 1839], Correspondance, tome I, p. 42.

[34] Lettre à Louise Colet du [7 septembre 1853], Correspondance, tome II, p.428.

[35] Carnet de Flaubert (1841) cité par Sartre, L’Idiot de la famille, Paris, Gallimard, Bibliothèque de philosophie, 1971, p.1542-1543.

[36] Lettre à Louise Colet du [3 janvier 1853], Correspondance, tome II, p. 230.

[37] Lettre à Louis Bouilhet du 4 septembre 1850, Correspondance, tome I, p. 679.

[38] Yvan Leclerc, op. cit., p. 79.

[39] En 1889, Bergson publiera l’Essai sur les données immédiates de la conscience, et en 1895 Brunetière se réjouira des « faillites partielles de la science » dans son article de la Revue des Deux Mondes « Après une visite au Vatican ».

Bibliographie

– Leclerc Yvan, La Spirale et le monument. Essai sur Bouvard et Pécuchet, SEDES, 1988.

– Léonard Jacques, La Médecine entre les pouvoirs et les savoirs, Aubier ,1981.

– Rey Pierre-Louis et Séginger Gisèle (éds), Madame Bovary et les savoirs, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2009.