Avec la participation de Laurent Baridon, Jean-François Cabestan, Aurélien Davrius, Jean-Alexandre Perras, Nicolas Personne, Érika Wicky et Olivier Zeller

Érika Wicky, Université Lumière Lyon 2 / LARHRA

Introduction

Loin de se limiter à des enjeux médicaux ou épistémologiques, l’histoire des sens telle qu’elle s’est développée ces dernières années1 s’est notamment attachée à appréhender dans leur dimension sensorielle les divers moments et aspects de l’histoire. C’est tout particulièrement aux relations sociales et aux modalités du vivre ensemble que se sont intéressées les études consacrées à l’odorat. Ainsi, l’ouvrage inaugural d’Alain Corbin Le Miasme et la Jonquille2 analyse les interactions entre cette sensorialité et l’imaginaire social des XVIIIème et XIXème siècles. Inspiré des sources recueillies pour son ouvrage précédent Les filles de Noce3, cette première étude historique consacrée aux odeurs met en évidence les connotations sociales, voire morales, qui leur sont associées4. Elle se penche notamment sur la volonté, qui se renforce à partir du XVIIIème siècle, de contrôler les émanations et leur circulation ainsi que de limiter les échanges olfactifs entre les individus5.

L’odorat, sens particulièrement apte au dégoût, cristallisait alors l’aversion que pouvait susciter chez les contemporains la proximité de leurs semblables voire celle de ceux qu’ils ne considéraient pas comme tels : les autres. En effet, l’odeur permet de stigmatiser la différence de sorte qu’elle est toujours partie prenante dans l’injure que celle-ci soit sexiste6, raciste7, âgiste8, sociale9, etc. Alors qu’est souvent réitérée l’idée que de chaque corps émane un parfum singulier, le mélange est proscrit en raison des désagréments qu’il occasionne ou de la crainte de la contagion. Ainsi, au cours du XIXème siècle, l’hôpital et la prison apparaissent comme des paradigmes de la puanteur des espaces publics en raison de la proximité des corps à laquelle ces lieux contraignent10. À cet égard, la double acception du terme « propre » trouve un écho particulier dans les nouvelles sensibilités olfactives qui émergent au XVIIIème siècle11.

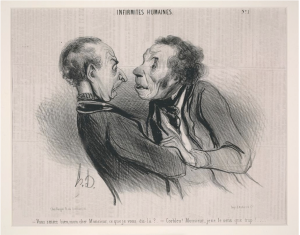

Ces conceptions de l’olfaction sont également partagées par les penseurs de l’époque. Parce qu’il impose au sujet une perception à laquelle ce dernier voudrait souvent échapper, l’odorat est considéré par Kant comme un sens antisocial12. En 1798, le philosophe développe sa pensée dans son Anthropologie du point de vue pragmatique décrivant ainsi la nature des nuisances olfactives : « La saleté paraît moins éveiller le dégoût par ce qu’elle a de rebutant pour les yeux et la langue, que par la mauvaise odeur qu’elle paraît supposer. Car l’absorption par l’odorat (dans les poumons) est encore plus intime que celle qui se fait dans les cavités réceptrices de la bouche et du gosier13 ». Comme le montre plus tard Daumier, sur le mode comique, l’absorption à l’œuvre dans l’olfaction règle, en effet, la distance avec autrui et commande l’inimité ou l’intimité.

Alors que se profile ce que Nadeige Laneyrie-Dajean et Georges Vigarello ont appelé la Naissance de l’intime14, au XIXème siècle, le caractère volatile et intrusif des odeurs appelle tantôt le cloisonnement, tantôt la ventilation des espaces ou leur désodorisation. En structurant les espaces, l’architecte intervient dans la gestion olfactive du vivre ensemble. Il sépare non seulement l’intérieur de l’extérieur, mais aussi les appartements des immeubles collectifs. Il isole aussi les pièces malodorantes (lieux, cuisines) et celles que la bourgeoisie tend à privatiser (boudoirs, chambres individuelles, etc.). C’est cette économie architecturale et sociale de l’olfaction que Zola place au cœur de son roman Pot Bouille, qui décrit le parcours sinueux des relents de vice et de pauvreté entre les étages d’un immeuble Haussmannien15, ce qui ne manque pas de provoquer une réception fondée sur le dégoût que les caricaturistes incarnent très souvent par la représentation d’un pot de chambre.

De manière générale, l’habitat, à cette époque, semble rarement flatter l’odorat. Ce sens suscitant sans partage plaisir ou dégoût, les sources mentionnent rarement les odeurs plaisantes et ne sauraient rendre compte de senteurs neutres.

Pour lutter contre les nuisances olfactives, architectes et bâtisseurs ont déployé des stratégies qui constituent des sources riches pour l’histoire de l’olfaction, puisqu’elles inscrivent les odeurs éphémères dans la pierre des bâtiments et sur le papier des plans. Souvent étudiées à travers les politiques urbaines16, les nuisances olfactives n’ont fait l’objet que de peu d’investigations historiques à l’échelle des bâtiments17. Pourtant, de même que l’histoire de l’olfaction a souvent croisé avec profit celle de l’hygiénisme18, les sources de l’histoire de l’architecture offrent une perspective singulière sur l’olfaction. Elles nous renseignent tout d’abord sur les odeurs émanant des espaces publics et domestiques, en particulier celles qui proviennent des matériaux de construction eux-mêmes. Elles nous renseignent surtout sur les craintes, les impératifs, voire les aspirations de l’époque en matière de gestion des odeurs, ainsi que les moyens mis en œuvre pour satisfaire les nouvelles exigences à mesure qu’elles s’imposaient ou pour les dépasser en faisant des senteurs un usage raffiné et hédonique.

Pour mettre en évidence la contribution que l’histoire de l’architecture peut apporter à celle de l’olfaction, six spécialistes de la question ont été invités, sur le principe d’une table ronde, à présenter les enjeux soulevés par les odeurs dans les corpus dont ils sont familiers. Ainsi, Olivier Zeller enquête sur les aménagements de l’habitat destinés à limiter les nuisances olfactives au XVIIIème siècle en analysant des documents conservés aux archives municipales de Lyon qui rendent compte de la gestion de la vie urbaine : baux, annonces, autorisations et règlements. Jean-François Cabestan se penche ensuite sur les plans architecturaux à travers lesquels il observe l’évolution de la distribution des espaces (cuisines, lieux d’aisance, boutiques, écuries, etc.) à Paris ainsi que les éléments invisibles rendant compte de la circulation des flux, comme les conduites de cheminées. Envisageant, moins les désagréments liés aux mauvaises odeurs que les raffinements d’espaces parfumés, Aurélien Davrius se penche sur les références à l’odorat dans La petite maison de Bastide et Blondel, un texte littéraire dédié aux prouesses architecturales dont était capable le XVIIIème siècle en matière d’habitat individuel. Jean-Alexandre Perras croise ensuite les éléments d’un corpus composé de textes littéraires et de traités d’architecture pour souligner les problèmes olfactifs causés par la quête incessante de nouveauté au XVIIIème siècle. Il observe ainsi les innovations techniques répondant à la nécessité de vaincre l’odeur des matériaux neufs (plâtres, peinture, vernis). S’éloignant des considérations liées au confort des luxueux habitats aristocratiques, Laurent Baridon met ensuite en évidence le rôle attribué aux parfums, essentiellement floraux, dans les dispositifs décrits par les écrits utopistes du XIXème siècle. Il montre comment ceux-ci, favorables au perfectionnement individuel et au progrès social, sont opposés aux miasmes de l’ordre social contemporain. Enfin, Nicolas Personne s’intéresse à une pièce commune aux châteaux de Compiègne et de Fontainebleau à l’identité olfactive forte : le fumoir. Il fait appel à des documents d’archive et à des témoignages pour en analyser les usages et les décors.

Cette table ronde rend compte des discussions qui ont eu lieu lors de la journée d’étude Domestiquer les odeurs : l’odorat et la construction de l’espace privé organisée par Laurent Baridon et Érika Wicky au Collegium de Lyon (Institut d’études avancées) le 5 juin 2019 avec le soutien du LARHRA, du labex RFIÉA (Réseau français des Instituts d’études avancées) et du programme Investissements d’avenir.

Olivier Zeller, Université Lyon 2

Ni bruit, ni peuple, ni odeur. Genèse de l’immeuble bourgeois à Lyon au XVIIIème siècle

La sensibilité urbaine aux odeurs remonte bien au-delà du XVIIIème siècle, l’exemple lyonnais le démontre19. Dès 1490, la municipalité chassa de la rue Mercière, au cœur de la ville, les parcheminiers, les tanneurs et les chandeliers dont les chaudières étaient accusées « d’infecter le quartier20 ». En 1544, si la Délie de Maurice Scève pouvait dépeindre « du faulxbourg les fumantes fournaises » qui « rendent obscurs les circonvoisins lieux », des actions collectives s’organisaient pour éloigner de la ville les activités que l’on ne nommait pas encore « polluantes ». Sur les plaintes des habitants, les fours à chaux et à plâtre avaient été rejetés en 1542 vers le faubourg de Vaise21, ce qui provoquait les récriminations de ceux qui l’habitaient22. Pareillement, les teinturiers furent exclus du riche quartier de la Juiverie dès 154423. Des voisinages se liguaient aussi pour être délivrés des répugnantes émanations qui s’exhalaient des boutiques où le cuir était travaillé24.

Au XVIIème siècle, ces comportements collectifs perdurèrent, notamment à l’encontre des chandeliers accusés « d’infecter » des quartiers entiers par les odeurs et les fumées produites par la fonderie des suifs. Apparemment comparables, les comportements s’inscrivaient alors dans un contexte mental en pleine évolution. Certes, la théorie des miasmes prévalait, attribuant les pathologies à la « corruption de l’air » susceptible d’expliquer le « déséquilibre des humeurs ». Mais, en arrière-plan, la sensibilité aux odeurs ne relevait pas que d’une simple répulsion olfactive ; elle reposait sur des connotations symboliques inscrites autant dans une logique du pur et de l’impur que dans une opposition entre sain et malsain ou entre propre ou sale25. Significativement, des mesures générales de salubrité n’étaient prises au XVIIème siècle qu’à l’occasion des épidémies, et la politique de clôture des ruelles et des espaces vagues que suivait la municipalité tendait certes à préserver les regards de « la vilenie des immondices », mais aussi à éloigner le spectacle scandaleux des transgressions sexuelles commises dans les lieux discrets. Le peuple, quant à lui, était avant tout sensible aux exhalaisons fécales et s’en prenait aux vidangeurs : un maître des basses œuvres fut assassiné en 165726, et, même si le guet armé leur assurait une escorte durant leur besogne nocturne, les ouvriers abandonnaient un métier qui les exposait à être lapidés depuis les étages27.

Chacun sait que le XVIIIème siècle vit une transformation des mentalités qui fit, par exemple, évoluer les attitudes envers les enfants, envers les femmes et envers les vieillards, tandis que médecins et architectes construisaient un discours hygiéniste largement fondé sur l’aérisme, la théorie des miasmes restant d’actualité. Les pratiques d’aménagement témoignent de ces conceptions nouvelles. À l’échelle de l’urbanisme, elles tendaient à améliorer la circulation de l’air et, à Lyon, les élargissements de rue partirent des quais du Rhône et de la Saône en progressant lentement vers le cœur de la ville. Elles cherchaient également à atténuer le bruit en améliorant le pavé et en réglementant le cerclage des roues, tandis que les patrouilles du guet et des pennonages de service arrêtaient les auteurs de tapage nocturne. À l’échelle de l’habitat, les nouvelles sensibilités amenaient à pratiquer des aménagements susceptibles de satisfaire une toute nouvelle volonté de séparation entre l’espace privé et l’espace public28, ce que complétait juridiquement une réglementation des modes d’usage des lieux d’habitat.

Sur le simple plan technique, le XVIIIème siècle a été marqué par la recherche de la commoditas. Alors qu’il était jadis courant de passer des baux locatifs associant des pièces sises à des niveaux différents, une disposition de plain-pied est devenue comme à Paris29 un argument de valorisation immobilière que révèlent après 1750 les annonces publiées chaque semaine dans les Petites Affiches de Lyon. Le désir de confort amena également des progrès dans le mode de chauffage. Alors que se multipliaient les traités de caminologie qui permettaient d’améliorer le tirage des cheminées, les architectes se préoccupaient souvent de doter chaque pièce d’un âtre. Fondés sur le bois de moule, mais aussi sur le charbon de terre, ces chauffages plus efficaces autorisaient la recherche de lumière grâce aux fenêtres à la française30. On scia des meneaux, on remplaça les antiques châssis à papier huilé par des menuiseries vitrées ; on perça parfois des ouvertures supplémentaires. Les nouveaux dispositifs assuraient une meilleure isolation thermique, mais aussi phonique, les bruits de la rue étant atténués, et olfactive ; bien close, une huisserie vitrée protégeait nettement mieux des remugles montant des boues de la rue que ne pouvaient le faire des papiers souvent déchirés.

Cette sensibilité aux odeurs était prise en compte jusque dans les petits actes de la routine municipale. En automne, les autorisations temporaires d’occupation de voirie n’étaient accordées aux rissoleurs de marrons qu’à la condition expresse de se tenir à distance des façades de notables. Le discours médical abondait dans le même sens : lors de la grande enquête sur les cimetières de 1777, les médecins firent décrire par des architectes les ouvertures présentées par les immeubles dominant chaque aître ; quasiment indifférents à la pollution des eaux, ils étaient soucieux de combattre la propagation du méphitisme par les miasmes putrides31. La question des nuisances d’origine fécale se posait avec une acuité particulière. On lutta contre l’usage consistant à creuser des fosses dans les jardins pour les emplir d’excréments destinés à être vendus comme engrais. Une réglementation stricte imposa aux propriétaires de faire pratiquer régulièrement des vidanges de fosses d’aisance, ce dont ils ne s’acquittaient ordinairement qu’en dernière extrémité, l’opération étant dispendieuse. Surtout, on multiplia les projets de collecte hermétique32 : les années 1770 et 1780 virent échouer cinq de ces tentatives, dont celle de la compagnie parisienne du Ventilateur. Les vidanges lyonnaises cessèrent néanmoins d’être déversées dans les cours d’eau, dont elles souillaient les rives, et furent portées vers des champs d’épandage choisis dans les faubourgs, à distance des habitations.

C’est sans doute sur le plan juridique que les nouvelles sensibilités à l’odeur se sont exprimées le plus explicitement. La fin du XVIIème siècle avait vu la migration des élites officières des abords du palais de justice vers la place Bellecour, puis le second XVIIIème siècle avait vu la bourgeoisie négociante se concentrer autour de la place des Terreaux, de ses billards, de ses cafés et de la salle de spectacles. De ce fait, beaucoup de propriétaires d’immeubles ne les habitaient plus et préféraient être locataires pour satisfaire à une obligation d’appartenance sociale. Ils ne se séparaient pas pour autant de leurs biens immobiliers, dont ils confiaient la gestion à un procureur, ancêtre des régisseurs, ou à un locataire principal, qui louait la totalité du bâtiment pour neuf ans à ses risques et profits33. Si les sous-baux étaient laconiques, les baux généraux étaient au contraire riches de clauses de détail qui en faisaient de véritables règlements d’immeuble. La sensibilité olfactive transparaît dans nombre de ces dispositions : l’obligation de « tenir le siège des latrines bouché afin d’en intercepter l’odeur », la fermeture à clef de chaque cabinet d’étage, dans l’intention d’en réserver l’usage à un occupant désigné, la réglementation des fumées et des vapeurs de la buanderie commune, outre l’obligation de nettoyer à tour de rôle les parties communes de l’immeuble ; le couloir — l’allée — et l’escalier étaient d’un accès facile, et certains passants entraient pour uriner, d’autres pour prendre de l’eau, tandis que l’on montait dans les étages au crépuscule pour abandonner des nourrissons.

Cette perméabilité de l’habitat faisait désirer le retranchement social. La notion juridique d’immeuble bourgeois exclut donc toute pratique d’un métier à feu et à marteau, associés au bruit et au danger d’incendie. On proscrivit aussi tout ce qui pouvait ébranler la maison, à l’exemple des presses d’imprimeur et des métiers à tisser. Surtout, il était interdit d’établir un cabaret bourgeois. Destinés à vendre francs de taxes les vins provenant des domaines des bourgeois de Lyon, ces établissements extrêmement répandus attiraient une clientèle populaire venue acheter à porte-pot, boire sur place et parfois s’adonner au jeu et passer la nuit au mépris des règlements. La notion d’immeuble bourgeois était incompatible avec une telle promiscuité.

On le voit : la sensibilité olfactive n’était que l’un des éléments constitutifs d’un nouvel idéal d’habitation collective certes fondé sur la recherche du calme et la proscription des fumées et des odeurs, mais visant également à mettre le peuple à distance. L’immeuble bourgeois et ses répulsions s’inscrivaient dans un habitus élitaire, circonscrit aux quartiers les plus aisés.

Jean-François Cabestan, Université Paris 1

Effluves et distribution à Paris au XVIIIème siècle

Il est question de s’interroger ici sur le rapport entre les odeurs et l’architecture domestique parisienne du XVIIIème siècle, notamment au travers d’une source jusqu’ici peu exploitée de ce point de vue, les plans d’architecture : documents dessinés ou gravés. L’ambition de cette mise en perspective est de rendre compte des sensibilités en la matière, dont témoigne l’évolution remarquable de la manière d’habiter la ville de ce temps.

Peu présente dans la théorie de l’architecture sous l’Ancien Régime, ou fort tard, chez un Briseux, ou chez Le Camus de Mézières34, la question des odeurs est une clef d’interprétation majeure de l’espace habité. Dans une ville densément peuplée comme l’est Paris, et selon les quartiers considérés, le conditionnement olfactif des lieux qu’on habite relève de l’exposition à des agents extérieurs pluriels, réputés plus ou moins favorables au séjour des hommes. On peine aujourd’hui à se figurer le degré de saturation des quartiers du centre de la capitale, alors très stigmatisé par l’opinion publique. Il convient pour ce faire de considérer la réalité d’un tissu urbain largement dépourvu d’égouts, dont les rues étroites ne laissent qu’entrevoir la lumière du jour, où les animaux éventuellement vagabonds sont très nombreux. Chevaux, bœufs et ânes assurent le transport des personnes et des marchandises ; dans la pénombre des cours, vaches, porcs et gallinacés se côtoient, débordant parfois sur l’espace public. Faute d’abattoirs, c’est dans les boucheries qu’on tue les bêtes, et le sang se mêle aux eaux usées sans autre forme de procès. Obscure, confinée, et saturée de maintes activités dégageant de fortes exhalaisons, la maison parisienne s’inscrit dans un contexte dont on peut concevoir qu’une élite en quête d’air pur et d’une nature idéalisée l’ait jugée impropre à sa résidence ordinaire.

De fait, celle-ci délaisse le conglomérat compact que présentent les quartiers du centre de la capitale pour émigrer dans les faubourgs, hors les murs.

Plan de Turgot, 1734-39, détail du faubourg St-Germain, BHVP.

Si on s’efforce d’évaluer l’impact des sensations olfactives sur l’organisation de la maisonnée, toutes catégories d’habitation confondues, on observe que quelle que soit la place dont on dispose et le rang qu’on occupe dans la société, la cohabitation avec les animaux, la combustion été comme hiver de monceaux de combustibles, la préparation des repas, les odeurs corporelles et les fonctions naturelles représentent des réalités avec lesquelles chacun compose. L’économie de la distribution et de la ventilation de la maison repose sur la prééminence d’un équipement essentiel, qui n’a survécu que de manière anecdotique, la cheminée, répétée autant de fois qu’il y a de logements. De manière générale, le feu de bois dispense chaleur, lumière et permet de faire la cuisine. La formidable quantité de bois qu’on livre et qu’on brûle à Paris est l’indice de l’importance cruciale d’une source d’énergie qui a longtemps permis de dénombrer la population, le nombre de feux qu’on comptait par village, et autour duquel s’organise le quotidien des habitants35.

Vue des toits et des cheminées de Paris, prise des parties hautes du 162, rue St-Denis, 2e arr.

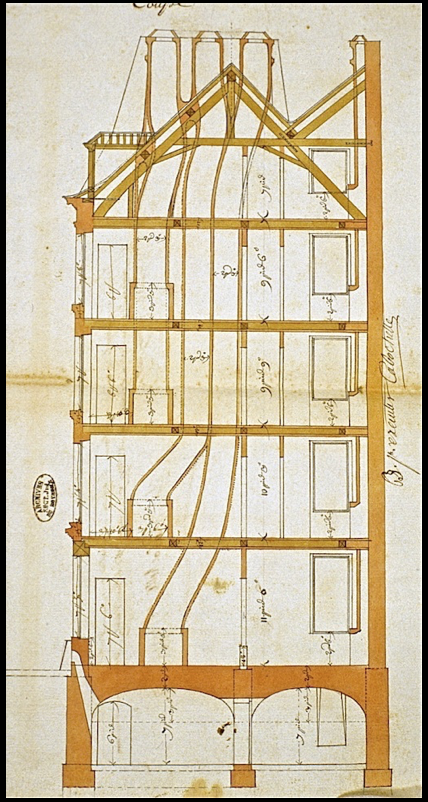

Or, si la cheminée est peu performante du point de vue de son potentiel calorifique, la combustion du bois crée un appel d’air continuel. Les ventilations mécaniques se sont aujourd’hui substituées aux souches de cheminée ; l’encombrement et la ramification des gaines donnent une idée du principe qui, depuis les origines, assure un renouvellement constant de l’air dans les maisons.

Coupe sur la maison Cabouchet, rue St-Dominique, anciennement rue du Gros-Caillou, 7e arr, non localisée, dessin annexé à l’expertise du 13 mai 1777, série Z 1J 1017.

La multiplication de cheminées à l’intérieur d’un même foyer dénote un luxe auquel ne souscrit qu’une frange très restreinte de la population. Contrairement aux objectifs actuels qui tendent à faire de l’habitat un microcosme imperméable aux agents extérieurs, les maisons du passé – les menuiseries sont peu étanches – étaient le royaume des courants d’air. Mieux, les cages d’escalier progressivement toutes dotées d’un jour central et souvent à l’air libre assuraient une ventilation constante des parties communes, bien utile dans le cas de ces très fortes concentrations de logements et d’habitants qu’on enregistre souvent à Paris. Enfin, pour une appréciation plus fidèle d’une situation liée à la parcimonie des moyens de chauffage, le froid relatif qui y régnait une grande partie de l’année limitait le dégagement et la dispersion des odeurs. C’est sur la réalité de ce contexte pittoresque qu’il convient de fonder toute approche sur l’objet de notre étude.

Indices plus circonstanciels d’une sensation d’inconfort, les plantes d’agrément, cultivées pour le parfum qu’elles dégagent, et les parfums utilisés sous des formes très diverses trahissent une volonté de s’affranchir d’un univers d’effluves variés, pas toujours très apprécié ni très bien vécu au quotidien. À cet égard, force est néanmoins de reconnaître que les hiérarchies du passé diffèrent des nôtres. Si tout ce qui a trait à la cuisine fait dès qu’on en a les moyens l’objet d’une mise à l’écart qu’on peine aujourd’hui à imaginer, la tolérance vis-à-vis des émanations excrémentielles ne laisse pas de surprendre36. Les dispositifs architecturaux mis en place dans tous les types d’habitations témoignent d’une attention aux odeurs dont on constate qu’elles ne suscitent pas toutes le même type de rejet. À cet égard, les documents d’architecture qui nous sont parvenus donnent un éclairage saisissant et sans doute assez fidèle des seuils de sensibilité en la matière. Mieux, à une période où les édifices de logement s’adaptent à un rythme rapide aux réalités changeantes d’une population qui aspire à de nouveaux modes de vie, leur matérialisation perceptible dans les dessins reflète au fil des décennies l’évolution de cette variable que représente la prise en compte de ces flux malcommodes dans le confort domestique à la fin de l’Ancien Régime.

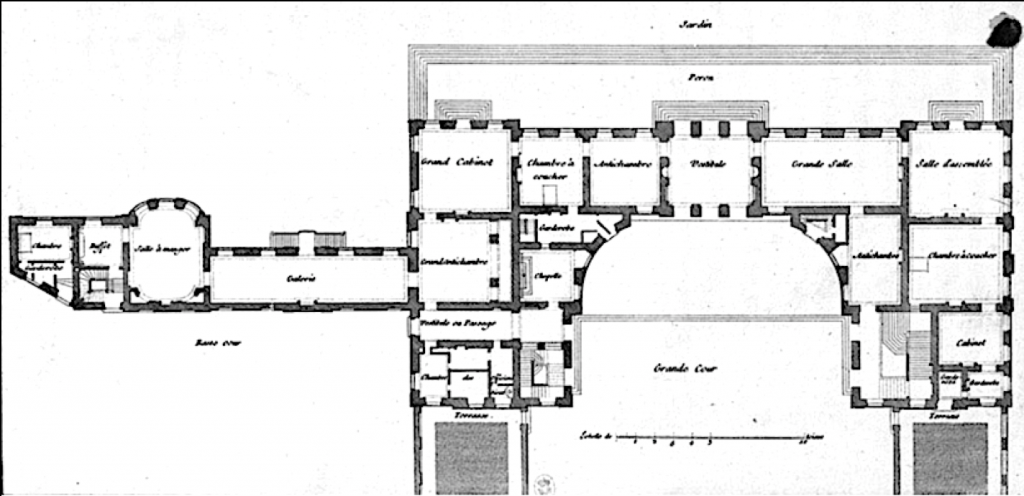

Au XVIIIe siècle, l’écrasante majorité des Parisiens habite dans des logements qui ne consistent guère qu’en une seule pièce, et sert de cadre à la totalité des activités de la vie quotidienne : on y travaille, on y mange, on y dort, on y naît et on y meurt. Dans les maisons à boutiques de même que dans les maisons à loyer, les lieux d’aisance se trouvent généralement au bas de la cage d’escalier, à rez-de-chaussée et aussi tout en haut, c’est-à-dire en dehors des logements. À l’autre extrémité de la hiérarchie de l’habitat, dans les hôtels, par exemple, la partition des espaces repose sur une différenciation nette des locaux utilisés par les maîtres, dans le corps de logis principal et des services, répartis dans les ailes. Une cour des écuries et une cour des cuisines isolent olfactivement les activités qui s’y déroulent. En revanche, les appartements intègrent curieusement les lieux d’aisance fixes, qui se sont peu à peu substitués à l’usage de la chaise percée mobile. Généralement en situation de retrait, et par conséquent peu aérés, ils procurent les désagréments qu’on peut attendre d’une telle localisation.

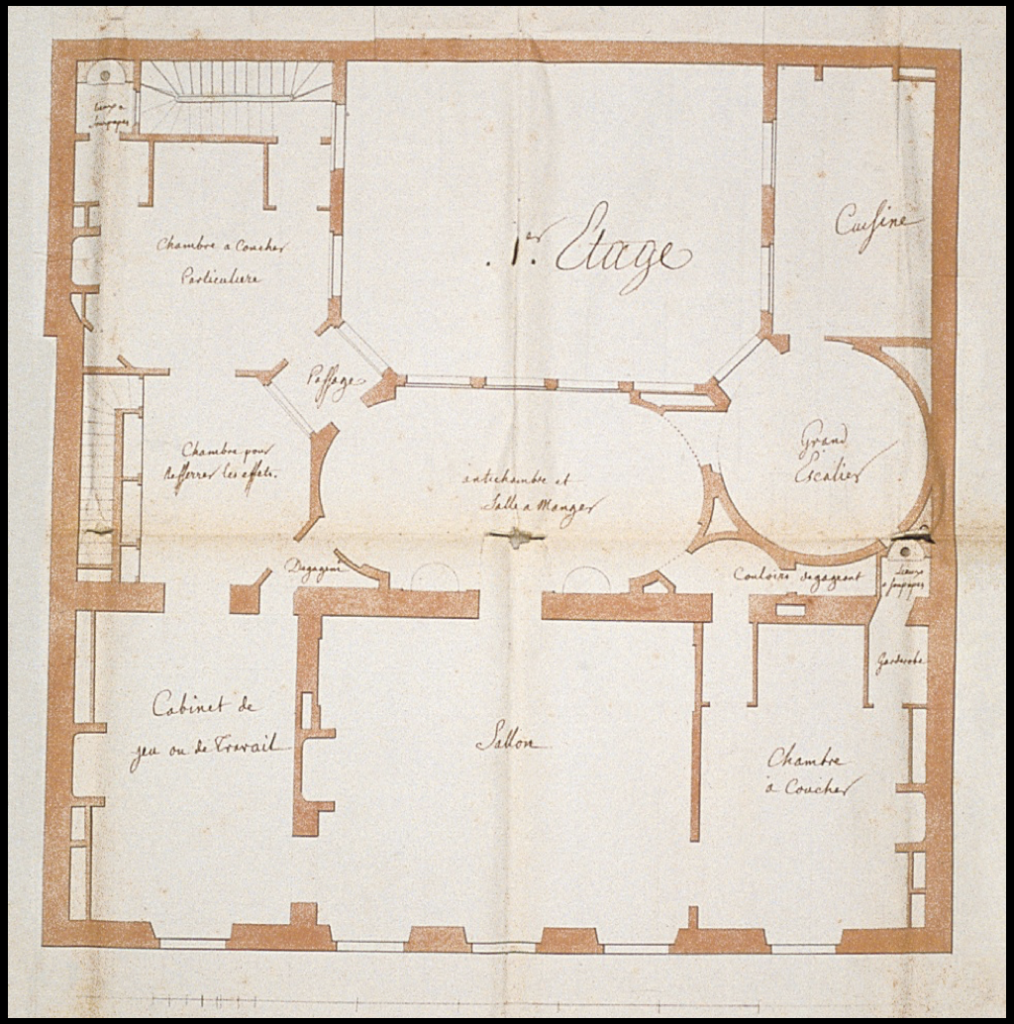

Plan du premier étage de la maison Berthault, 12, rue du Mail, 2e arr, Paris, plume et aquarelle, arch. Joseph-Jacques Ramée, Archives nationales, dessin annexé au P.V. de la visite du 27 mars 1789, série Z1J 1192.

L’uniformisation du logement en ville qui caractérise la période est en marche, et l’immeuble par appartement s’attirera progressivement les suffrages de toutes les couches de la société, au détriment de toutes les autres formes de logement connues37. L’invention de ce qu’on peut définir comme l’ancêtre de l’immeuble haussmannien tient à l’hybridation tout autant vernaculaire que concertée des habitats populaire et nobiliaire. Par ses boutiques à rez-de-chaussée, la répétition d’un plan d’étage courant, la distinction de parties communes et de parties privatives, l’orientation des pièces principales côté rue, l’immeuble tient des constructions conçues pour le plus grand nombre. Pour ce qui relève de la séquence d’accès, de la répartition des services, du volume et de la hiérarchisation des pièces et du décor intérieur, ce dernier né de l’inventaire des types bâtis intègre plusieurs des caractéristiques qu’on ne trouve jusque-là que dans l’hôtel aristocratique. L’éloignement de la cuisine du reste du logement relève d’une pratique qui survivra à la Révolution, de même que l’usage de reléguer la salle à manger parmi les pièces secondaires38.

Plan gravé du rez-de-chaussée du château de Choisy (Val-de-Marne), publié dans Jean-Mariette, L’Architecture françoise, ou Recueil des plans, élévations, […], 1727, estampe.

Ces deux traits corrélés illustrent une volonté manifeste de mettre à l’écart de tout ce qui a trait à la préparation et la consommation des repas. Si les écuries très souvent présentes sont cantonnées au rez-de-chaussée, et si possible en aile, on constate que la localisation des lieux d’aisance dans les premiers immeubles s’inspire des mœurs aristocratiques ; pestilentiels jusqu’à la généralisation de l’eau courante et du siphon, ces installations sanitaires fixes quittent leur emplacement traditionnel au haut et au bas de la cage d’escalier pour se replier dans les profondeurs des nouveaux logements de plain-pied. En matière d’odeurs et de dispositifs destinés à les contrer, force est de reconnaître que l’habitat collectif de la fin de l’Ancien Régime s’imprègne dans ses évolutions des usages et des seuils de sensibilité qui se sont d’abord répandus au haut de la hiérarchie des habitations. La gestion des odeurs et l’édulcoration progressive d’un univers olfactif autrefois bien plus épicé que celui de nos sociétés contemporaines est un signe d’appartenance et de reconnaissance sociale, qui s’applique peu à peu la conception de tous les logements.

Aurélien Davrius, ENSA Paris-Malaquais

S’isoler ou se servir des odeurs ?

Quelques principes théoriques au Siècle des Lumières

Si l’architecture, l’art des arts, se range naturellement dans la catégorie des arts visuels, le sens de l’odorat, appliqué à l’architecture, pourrait presque passer pour un intrus, tant on n’y prête guère attention. Et pourtant. Une maison, cette « machine à habiter », comporte des chambres, des pièces à vivre, mais aussi des cuisines et des cabinets de toilette. Autant d’endroits à ne pas mélanger si l’on souhaite protéger son odorat. Par ailleurs, qui n’a jamais été incommodé, dans une construction neuve, par une odeur un peu forte de peinture fraîche ? Ce sont là des considérations qui, naturellement, ont toujours préoccupé les architectes. Nous pouvons nous demander comment les architectes, pour le cas qui va nous intéresser au XVIIIème siècle, envisagèrent l’architecture autrement qu’en « parlant aux yeux », pour reprendre l’expression de Claude-Nicolas Ledoux. L’architecture peut-elle aussi « parler au nez » ? L’odorat est-il un sens compatible avec l’art de bâtir ? Devons-nous uniquement souffrir des mauvaises odeurs issues du chantier, ou l’architecture peut-elle également se sentir, au sens premier du terme, par l’odorat, avant la vue ?

En 1758 était publié le recueil La Petite Maison39. Parue pour la première fois dans le recueil Le Nouveau Spectateur40, cette nouvelle est republiée dans une version remaniée et avec un dénouement opposé dans les Contes de M. de Bastide cinq ans plus tard41. La version de 1763 fait toutefois office de référence pour les rééditions suivantes, et c’est sur celle-ci que nous nous baserons42. C’est un texte à quatre mains où, Bastide l’homme de lettres, collabore avec Blondel l’homme de l’art. Ils sont amis, et réitèreront l’expérience seize ans plus tard, lorsque paraîtra le recueil L’Homme du Monde éclairé par les arts, en 1774. À chaque fois, il s’agit d’éduquer le public le plus vaste possible, en recourant à des supports, ici une nouvelle galante, qui d’habitude ne traite pas spécifiquement d’architecture. Si l’intrigue, assez plate à vrai dire, relève de Bastide, Blondel lui se chargea de toutes les descriptions architecturales et artistiques, et elles sont nombreuses, contenues dans cette nouvelle.

Sous le prétexte d’une aventure galante, le lecteur est invité à une initiation à « la bonne architecture ». Les peintres, les ébénistes, les sculpteurs, etc., sont convoqués pour appuyer la force de l’art architectural. La nouveauté du récit de Bastide, c’est l’amplification extraordinaire et inédite, ainsi que la précision, de ses descriptions de jardin, d’architecture, de décor intérieur, d’objets d’art, luxe inédit jusqu’alors à ce degré, sauf pour les demeures royales ou les tableaux de la collection du roi, telle que l’ont pratiquée en français, et hors fiction, les André Félibien, les Fénelon, les Roger de Piles, les abbés Du Bos, en attendant le luxe descriptif des Salons de Diderot.

Pour séduire la jeune Mélite, le marquis de Trémicour fait visiter sa petite maison. Dès la cour, le bois accompagne l’architecture, puisqu’elle :

est entourée de murailles revêtues de palissades odoriférantes assez élevées pour rendre le corps de logis plus solitaire, mais élaguée de manière qu’elles ne peuvent nuire à la salubrité de l’air que l’amour semble y porter.

Au XVIIIème siècle, nous explique le Dictionnaire de Trévoux, une « Palissade, en termes de jardinage, est une rangée d’arbres plantés à la ligne le long d’une allée ou contre les murs d’un jardin, dont les branches qu’on laisse croître dès le pied font une espèce de haie qu’on tond de temps en temps avec le croissant ». Le bois, ici vivant, participe à la beauté de l’architecture, mais surtout est « odoriférant », afin que tous les sens soient mis en émoi43. Simple hasard ? Quelques pages plus tard, le lecteur apprend que Mélite « admira les talents de Dandrillon, qui avait employé toute son industrie à ménager les finesses les plus imperceptibles de la menuiserie et de la sculpture ». Une note b placée après le nom de Dandrillon indique : « b. Peintre qui a trouvé le secret de peindre les lambris sans odeur, et d’appliquer l’or sur la sculpture sans blanc d’apprêt. »

Alors que Mélite poursuit sa visite, accompagnée de son cicerone de marquis – et indirectement du lecteur aussi –, elle entre dans un boudoir. Là :

toutes les murailles en sont revêtues de glaces, et les joints de celles-ci masqués par des troncs d’arbres artificiels, mais sculptés, massés et feuillés avec un art admirable. Ces arbres sont disposés de manière qu’ils semblent former un quinconce ; ils sont jonchés de fleurs et chargés de girandoles dont les bougies procurent une lumière graduée dans les glaces, par le soin qu’on a pris, dans le fond de la pièce, d’étendre des gazes plus ou moins serrées sur ces corps transparents, magie qui s’accorde si bien avec l’effet de l’optique que l’on croît être dans un bosquet naturel éclairé par le secours de l’art44.

Le bois, artificiel, sert une fois de plus au cadre de l’intrigue. Mais ce n’est pas tout, puisque :

La niche où est placée l’ottomane, espèce de lit de repos qui pose sur un parquet de bois de rose à compartiments, est enrichie de crépines d’or mêlées de vert, et garnie de coussins de différents calibres. Tout le pourtour et le plafond de cette niche sont aussi revêtus de glaces ; enfin la menuiserie et la sculpture en sont peintes d’une couleur assortie aux différents objets qu’elles représentent, et cette couleur a encore été appliquée par Dandrillon, de manière qu’elle exhale la violette, le jasmin et la rose45.

On retrouve, une fois de plus, Dandrillon, et une note a indique au lecteur :

C’est encore à cet artiste qu’on doit la découverte non seulement d’avoir détruit la mauvaise odeur de l’impression qu’on donnait précédemment aux lambris, mais d’avoir trouvé le secret de mêler dans ses ingrédients telle odeur qu’on juge à propos, odeur qui subsiste plusieurs années de suite, ainsi que l’on déjà éprouvé plusieurs personnes46.

Avec ce procédé pour supprimer la mauvaise odeur du vernis, le duo Bastide/Blondel convie le lecteur à une « révolution olfactive », pour reprendre les mots d’Alain Corbin. L’expertise de Blondel sert à la prose de Bastide, pour mettre au service de l’éducation au bon goût les dernières avancées techniques. Le bois, vernis, n’est plus synonyme de mauvaises odeurs, mais dégage maintenant des odeurs printanières. Comble du raffinement, « en passant », comme il écrit dans le roman, Bastide fait entrer Mélite dans une pièce commune à l’appartement des bains : le cabinet d’aisances.

C’est un cabinet d’aisances garni d’une cuvette de marbre à soupape revêtue de marqueterie de bois odoriférant, enfermée dans une niche de charmille feinte, ainsi qu’on l’a imité sur toutes les murailles de cette pièce, et qui se réunit en berceau dans la courbure du plafond, dont l’espace du milieu laisse voir un ciel peuplé d’oiseaux47.

Non content de lui en mettre plein la vue, le marquis se sert de tous les sens de Mélite pour la séduire : après des musiciens dans une pièce précédente, ici, alors que l’endroit ne semble pas franchement réputé pour cet aspect, c’est le bois odoriférant du cabinet d’aisance qui vient ravir les plaisirs sensibles et olfactifs.

Bastide et Blondel signent, même si le nom de l’architecte doit être deviné derrière la plume de l’écrivain, sans doute le premier cas d’alliance entre architecture et littérature. La Petite maison de Bastide offre le fruit le plus succulent, et le plus prometteur d’avenir, de la collaboration entre Belles-Lettres et Beaux-Arts souhaitée par Blondel. Il semble bien que l’architecte, qui n’était pas bégueule, si l’on en croit sa biographie, était disposé à diffuser les bons principes de son art aussi bien par la rhétorique érotique de Bastide que par sa propre éloquence.

Certes il revient à l’architecture d’accompagner les deux protagonistes dans leur quête du beau et du bon goût, mais le rôle assigné ici par Bastide et Blondel au matériau bois est tout à fait original, et à la pointe de la technologie et du raffinement de ce milieu du XVIIIème siècle.

Jean-Alexandre Perras, European University Institute

La dangereuse odeur du neuf :

L’insalubrité des plâtres et des vernis au XVIIIème siècle

La « révolution consumériste48 » du XVIIIème siècle, qui allie une multiplication des objets de consommation à une demande fortement accrue pour toutes sortes de « nouveautés » – modes vestimentaires, objets portatifs, meubles et objets décoratifs, etc.49 – se conjugue, pour les plus fortunés, à un désir de renouveler les espaces domestiques afin de les rendre conformes au « goût du jour », à la « dernière mode50 ». En plus de diffuser auprès d’un large public, parallèlement aux nouveautés littéraires et aux spectacles, les annonces de nouveautés techniques, commodes ou curieuses, les périodiques font également état de la multiplication des nouveautés architecturales ornant la capitale51. Se multiplient également les traités d’architecture destinés au public grandissant des propriétaires52. L’attrait de la nouveauté, dont le siècle se fait tantôt le chantre, tantôt le censeur, concerne jusqu’aux biens immobiliers, dont la décoration, l’ordonnancement et l’emplacement sont également soumis aux caprices de la mode. Comme l’écrit Louis-Sébastien Mercier : « Les trois états, qui font aujourd’hui fortune dans Paris, sont les banquiers, les notaires & les maçons ou entrepreneurs en bâtimens. L’on n’a de l’argent que pour bâtir […]53. » ; et encore : « Quand une maison est bâtie, rien n’est fait encore ; on n’est pas au quart de la dépense, arrive le menuisier, le tapissier, le peintre, le doreur, le sculpteur, l’ébéniste, &c54. » Cette mode de bâtir porte notamment sur de nouveaux types d’habitat, qui sont davantage des lieux de familiarité intime plutôt que l’instrument de l’exhibition du pouvoir patrimonial. Ces « petites maisons », « folies » ou « bagatelles », distinctes de la magnificence des hôtels particuliers citadins55, sont souvent construites en périphérie des villes, leurs propriétaires fuyant ainsi les dangers des miasmes et les inconvénients de la promiscuité. Ces constructions nouvelles privilégient dans leur distribution les espaces intimes et commodes, salons, cabinets, et boudoirs richement ornés de boiseries.

L’art de bâtir, en plus de s’ajuster au goût changeant de la mode, est aussi le terrain d’innovations techniques, qui sont destinées à améliorer le confort des habitats, répondant ainsi aux nouvelles sensibilités en matière d’hygiène et de gestion des odeurs. Les systèmes d’évacuation des ordures sont à cet égard les innovations les plus manifestes et les plus connues. Déjà à la fin du XVIIème siècle, l’architecte Pierre Bullet dans ses Observations sur les effets de la mauvaise odeur des lieux ou aisances et cloaques, mentionnait une machine de son invention capable de prévenir ces inconvénients, ce qui permettrait de rapprocher lesdits lieux des espaces de vie56, anticipant sur les fameux « lieux à soupape » de Blondel57. Ces innovations témoignent des préoccupations hygiénistes concernant les miasmes et l’air vicié, dont l’historiographie est assez ancienne58.

Cependant, le goût du siècle pour le renouvellement des espaces domestiques comporte un autre inconvénient majeur quant à la salubrité de l’air : celui de l’odeur des matériaux neufs. Le plâtre et le vernis en particulier, dégagent fort longtemps des vapeurs nauséabondes, dont on souligne partout le caractère insalubre. Le comte de Milly, par exemple, a publié en 1779 un Mémoires sur la manière d’assainir les murs nouvellement faits, qui a été relayé par les principaux journaux59. Le militaire devenu chimiste, associé libre de l’Académie royale des sciences, a montré combien l’évaporation du phlogistique contenu dans le plâtre et la chaux dissout la majeure partie des métaux et corrode ou détruit les matières animales, rendant son inhalation très dommageable pour la santé. Pour éviter d’y périr, les constructions nouvelles ou les pièces réaménagées, fruits de la mode et du caprice, ne peuvent par conséquent être habitées qu’après de longs mois, voire des années d’attente. Mercier se fait également le relai de ces mises en garde :

Les plâtres que l’on emploie dans la construction des maisons font beaucoup de mal, parce qu’ils sèchent difficilement, & que l’on habite imprudemment les édifices nouvellement bâtis. Il n’y a rien de plus dangereux : la vapeur des murs est funeste & cause des accidens innombrables. Ces émanations enfin ont dans nos foyers des influences meurtrières. […] On abandonne ces maisons neuves & humides aux filles publiques : on appelle cela essuyer les plâtres60.

Il en est de même pour les vernis, dont l’odeur est particulièrement décriée pour sa dangerosité et sa persistance, à une époque où le goût asiatique a mis en vogue les laques de Chine et les revêtements brillants. L’économiste napolitain Galiani, proche des encyclopédistes, écrivait ainsi à la salonnière Mme d’Épinay, en novembre 1773 :

Pour le coup, ma belle dame, vous avez raison ; je ne me fais pas d’idée de votre état actuel ; et vous qui avez tant d’esprit, de pénétration, de lumières, vous ne songez pas que j’ai été obligé de faire teindre et vernir le balcon de mon cabinet, et que cette odeur d’huile et de vernis depuis huit jours m’empoisonne et me tue, me rend incapable de travailler, d’écrire, de penser : cela est bien pire que les cris des petits enfants61.

Les inventeurs cherchent donc à contourner l’inconvénient que présente la persistance dangereuse de l’odeur de plâtre et de vernis, qui vient perturber le plaisir sensuel procuré par des espaces intimes ornés de stucs et de lambris vernissés. Le comte de Milly recommande de chauffer des poêles nuit et jour au milieu des pièces nouvellement enduites, en faisant sortir les cheminées par les fenêtres, tout en disposant des vases remplis de salpêtre mêlée d’huile de vitriol le long des murs, de manière à accélérer le processus de dessiccation, le tout pendant un mois : « Par ce moyen, les murs seront dépouillés de leurs émanations malfaisantes, & l’on pourra habiter une maison neuve au bout de six semaines ou deux mois sans aucun danger62. »

D’autres inventeurs se sont penchés spécifiquement sur la question de l’odeur émanant des vernis, dont la dangerosité est aussi grande que celle des plâtres. Là encore, la presse, organe par excellence de la diffusion des innovations techniques au XVIIIème siècle, se fait le relai des inventions destinées à protéger le public. Par exemple, le doreur Dandrillon a déposé à l’Académie royale d’architecture, en 1757, l’invention d’une impression sans odeur, appelée « chipolin à la grecque », une sorte de peinture à la colle, composition dans laquelle il n’entre ni huile, ni cire, ni vernis. Selon le rapport de l’Académie, il est reconnu que non seulement cette nouvelle impression a toute la solidité qu’on peut désirer, mais qu’elle n’a aucune espèce d’odeur, et qu’on peut habiter les pièces destinées au repos immédiatement après ou pendant son application. Or, parmi les architectes chargés d’examiner l’invention, se trouvait Blondel, qui avait un accès privilégié, grâce à son réseau, aux organes de diffusion de la presse périodique63. Aussi, cette invention a fait l’objet d’un important battage publicitaire dans les journaux périodiques, comme le Mercure de France et l’Année littéraire64, jusqu’à se retrouver dans le texte d’un conte moral de Jean-François Bastide, La Petite maison (1758), dont un journaliste de la Correspondance littéraire remarquait qu’il ne semblait avoir été fait « que pour citer le nom des artistes qui sont le plus employés à la décoration intérieure des maisons de Paris », tant « les deux héros [du conte] sont précisément les personnages qui intéressent le moins65. »

Dandrillon est loin d’être le seul à se targuer d’avoir découvert le secret du vernis sans odeur. L’Avant-coureur de Boudier de Villemert annonçait par exemple le 2 juin 1760, la fabrication de tabatières nouvelles dont le vernis inodore ne gâche pas le parfum du tabac. Quelques années plus tard, L’Art du vernisseur (1772) de Jean-Félix Watin66, soulève régulièrement le problème de l’odeur des matériaux, comme celle de l’essence de térébenthine ou du bitume. En particulier, l’odeur des vernis utilisé pour les lambris dégage une forte odeur, ce qui est d’un grand inconvénient, surtout « lorsqu’on est pressé de jouir » des appartements ainsi décorés (Watin, 79).

Ainsi, la problématique des odeurs ne se pense pas seulement en termes de distance, mais aussi de durée67, et le public auquel s’adressent les décors vernissés et colorés des maisons de plaisance du XVIIIème siècle est un public qui veut jouir vite. Quelques années plus tard, César Birotteau, ce parfumeur bourgeois sous la Restauration imaginé par Balzac, n’est-il pas aussi impatient de jouir de l’effet obtenu par l’agrandissement de sa demeure bourgeoise, qu’il transforme pour y accueillir un bal célébrant l’obtention de la légion d’honneur ? Lorsqu’il demande à son architecte Lourdois si les travaux seront réalisés à temps pour le bal, celui-ci, qui connaît bien son Milly, répond :

Eh bien ! Je prendrai mes plus habiles ouvriers, nous ferons un feu d’enfer pour sécher les peintures ; nous avons des procédés dessicatifs, car il ne faut pas danser dans un brouillard exhalé par le plâtre. On vernira pour ôter toute odeur68.

À l’aube du XIXème siècle, les vernis d’appartement sont peut-être devenus une solution pour masquer l’odeur néfaste des matériaux, mais toujours reste l’impatience de jouir et d’exhiber son ascension sociale par la magnificence des appartements. Cette impatience va de pair avec l’attrait de la nouveauté, dont tout le XVIIIème siècle a mis en garde contre les mauvaises odeurs.

Laurent Baridon, Université Lumière Lyon 2, LARHRA – UMR 5190

Parfums d’utopie. Olfaction et harmonie sociale au XIXème siècle

« Il faut que nous réformions notre milieu social dont l’odeur et l’aspect soulèvent de dégoût tous les cœurs généreux …] »69. Ainsi s’exprime le fouriériste Alphonse Toussenel, marquant sa volonté de changer profondément la société. Dans la littérature utopique, l’organisation sociale, le mode de vie, le logement, l’éducation, la médecine et même l’art sont autant de moyens d’y parvenir. Les odeurs peuvent aussi y contribuer par leur effet sur les individus. Plus généralement, quel est le statut de l’olfaction dans les dispositifs imaginés en France au XIXème siècle ? Cette courte étude examine quelques mentions relatives à l’odorat qui témoignent de leur importance chez Charles Fourier et Étienne Cabet.

L’olfaction est source de plaisirs immédiats par des sensations directes chez les deux fondateurs du genre utopique, Platon et Thomas More, ce dernier indiquant que les Utopiens « admettent » les jouissances perçues par la vue, l’ouïe et l’odorat70. Cependant les odeurs ne constituent pas un moyen de perfectionnement individuel ou social. Dans le Candide de Voltaire, les jouissances olfactives sont mieux caractérisées. La description de l’Eldorado mentionne « les fontaines d’eau pure, les fontaines d’eau de rose, celles de liqueurs de canne à sucre qui coulaient continuellement dans de grandes places, pavées d’une espèce de pierreries qui répandaient une odeur semblable à celle du gérofle et de la canelle [sic]. »71 Mais Voltaire ne précise pas les effets que produiraient ces senteurs sur les habitants de ce pays de Cocagne isolé du monde.

Il appartient aux utopistes du XIXème siècle d’avoir exploré le potentiel des odeurs sur le bonheur des Utopiens, le plus souvent à partir de constats critiques sur l’insalubrité des villes et des habitations du monde réel. Charles Fourier dénonce en ces termes les imperfections de son époque : « Au lieu des jouissances de l’odorat, on ne rencontre dans nos villes que l’opposé ; des cloaques ou ramas d’immondices, une humidité, une infection perpétuelles […] »72. Son disciple Victor Considerant, avant de présenter le phalanstère imaginé par Fourier, décrit Paris et son « atmosphère de plomb, lourde, grise et bleuâtre, composée de toutes les exhalaisons immondes de la grande sentine »73. Il rapporte les constats des médecins, et notamment de Joseph Baudet-Dulary, un fouriériste qui a combattu le choléra jusque dans les logements des ouvriers : « dans leurs sales taudis, la porte seule laisse entrer un peu d’air déjà empesté par les plombs et les latrines » 74.

L’épidémie de choléra de 1832 n’explique qu’en partie l’intérêt des fouriéristes pour l’hygiène de l’air dans les villes et les habitations. Avant cette date, Charles Fourier avait déjà publié ses textes majeurs dans lesquels il présente sa théorie de l’attraction passionnée régie par les sensations. La vue, l’ouïe, le « tact » mais aussi l’odorat sont de puissants agents de réforme des individus regroupés en phalanges. Les cinq sens agissent par un système de « passions », au sein d’un réseau d’analogies qui ambitionne de repenser l’homme et l’univers tout entier75. Fourier consacre de nombreuses pages aux fleurs pour évoquer leurs valeurs symboliques. La fragrance de la rose est par exemple ainsi décrite : « Son parfum, qu’on appelle mal à propos doux parfum des roses, est un arôme très-enivrant, comme l’amour que peut inspirer une jeune fille vraiment pudique »76. Le lys, « emblème de la pureté et de la droiture » est néanmoins caractérisé comme « perfide » parce que sa fleur « barbouille d’une poudre jaunâtre celui qui s’en approche, séduit par son parfum. Cette souillure qui excite les huées, représente le sort de ceux qui se familiarisent avec la vérité » 77. Un des textes fouriéristes les plus diffusés, Le Fou du Palais-Royal de François Cantagrel, présente longuement l’intérêt de ces analogies florales en reprenant le long passage que Fourier consacre au réséda78. La même plante est d’ailleurs mentionnée comme une des odeurs de la « crèche modèle » décrite par le fouriériste Jules Delbruck79, sans doute parce que Fourier considère que cette fleur est liée analogiquement « aux coutumes industrielles » des enfants. Ainsi que l’explique Désiré Laverdant dans le texte fouriériste le plus abouti sur l’art, les sensations se combinent en passions dans l’architecture du phalanstère : « Le tact, uni au goût et à l’odorat, produit la cuisine et la parfumerie ; uni à l’ouïe et à la vue, il nous donne la plastique et la musique. L’architecture fait aux unes leurs officines ; à celle-ci ses salles sonores où courent et se prolongent les harmonies ; à celle-là ses niches, ses piédestaux, ses murs, ses galeries, ses nefs et ses coupoles lumineuses80. »

L’humanité perfectionnée par le mode de vie « sociétaire » se verra dotée de sens nouveaux par l’adjonction d’organes – par exemple le célèbre « archi-bras », longue queue pourvue d’un troisième œil. Ces perfectionnements toucheront aussi les animaux – « l’anti-lion » sur le dos duquel on pourra aller de Paris à Lyon en deux heures – et les végétaux. Fourier envisage des « légumes perfectionnés » en prenant l’exemple des raves, le « légume favori des vrais sages » : « Comment s’y prendre pour donner à cette espèce qu’on sèmerait en trente-deux carreaux ou compartiments, autant de parfums différents ? Ici des raves à l’arôme de rose, là des raves à l’arôme de lilas, et ainsi de tous les légumes sans varier les engrais, sans aucun art culinaire, et par la seule influence de la nature81? » Fourier ne le précise pas, mais il indique que la consommation de ces légumes parfumés, en excitant les sens, contribuera au perfectionnement des phalanstériens.

Étienne Cabet est l’un des socialistes qui, dans son utopie de 1840, a donné le plus d’indications olfactives. Il s’agit d’abord de montrer les progrès techniques qui permettent d’utiliser des huiles, des bougies et du gaz parfumés dans des lampes qui ne « répandent aucune mauvaise odeur82 ». Les lieux d’aisance « sont ceux où l’art a fait le plus d’efforts pour en éloigner toute espèce de désagrément ». Au-dessus de la porte de ce qui est devenu « un petit cabinet charmant », se trouve dans toutes les maisons une statue à l’effigie de celle qui a inventé le procédé pour en « chasser les odeurs fétides » 83. Les maisons sont pourvues de terrasses et de galeries dont les fleurs « augmentent encore l’agrément de l’habitation et parfument l’air environnant84 ».

Plus surprenant, alors que Cabet a coutume de stigmatiser la coquetterie dans son livre comme dans la colonie icarienne fondée au Texas, il célèbre les corps parfumés, « les odeurs suaves et délicieuses qui s’exhalent continuellement des vêtements des femmes et même des hommes ». Cela est rendu possible grâce aux fleurs qui couvrent toute l’Icarie et par l’existence d’une institution publique, évoquée en ces termes : « Aussi, tu te croirais transporté dans le palais d’une fée si tu voyais une parfumerie républicaine ! 85 »

En indiquant que les « Icariens considèrent les parfums non seulement comme un agrément pour soi mais comme un devoir envers les autres86 », Cabet révèle les finalités de l’olfaction utopique : perfectionner et policer les individus afin de permettre une harmonie communautaire. À la fin du siècle, Edward Bellamy reprend le même propos. Son voyageur qui revient du futur parfait de l’an 2000 est frappé par « la malpropreté et l’odeur nauséabonde des rues » en 188787. Pour convaincre son lecteur de la nécessité de faire progresser collectivement tous les individus qui forment la société, il utilise une métaphore olfactive éloquente : « un homme bien lavé n’est-il pas malheureux au milieu d’une foule qui offense l’odorat ? 88 » Les parfums de l’utopie visent donc à créer dans le corps social les conditions de l’hygiène et de la santé pour améliorer les individus, mais aussi pour établir entre eux une existence harmonieuse, par la sollicitation de l’odorat, le sens le plus instinctif. En utopie, les odeurs domestiquent les individus.

Nicolas Personne, chercheur indépendant

Ce que l’Impératrice ne peut sentir :

les fumoirs des châteaux de Compiègne et de Fontainebleau

« L’Impératrice, quoique espagnole, avait le tabac en horreur, et me disait souvent que mon plus grand défaut était celui de fumer. Elle sentait son odeur et de loin, seul l’Empereur usait de son droit de mari et fumait devant elle, il était interdit à tous ces messieurs et femmes89 ». Ainsi parlait l’ineffable Pauline de Metternich, épouse de l’ambassadeur d’Autriche en France sous le Second Empire, à propos de l’aversion de l’impératrice Eugénie pour l’odeur des cigares et autres cigarettes à la Cour de Napoléon III. Cette anecdote, noyée parmi tant d’autres, pourrait sembler en soi d’une grande banalité si elle n’était sans doute pas liée à la création contemporaine et inédite d’espaces spécifiquement dédiés aux amateurs de tabacs dans les résidences impériales : les fumoirs.

Certes les narines délicates de la souveraine ne sont probablement que l’un des facteurs qui ont poussé au recours à de tels aménagements. D’ailleurs, a contrario, on peut noter que Napoléon III est tout aussi célèbre pour sa consommation intensive de petites cigarettes, « une légère odeur de cigarette arrivant par une porte ouverte90 » avertissant souvent de sa présence. Il faut en effet aussi et surtout comprendre dans l’apparition des fumoirs dans de vénérables châteaux tels que Compiègne et Fontainebleau, l’adaptation à des mœurs qui, favorisées par l’explosion de la production du tabac en pleine révolution industrielle, vont voir apparaître de nouvelles conventions liées à sa consommation dans les plus hautes sphères de la société91. Ainsi échappé des casernes où il était habituellement cantonné, ce nouvel « art de fumer », mélangeant parfums orientaux et britanniques, symbole de réussite sociale et à l’élégance masculine revendiquée, sépare les genres après le diner dans des maisons distinguées où il est de bon ton de posséder une pièce totalement dévolue à ce vice. Premières demeures de France, les résidences impériales se doivent donc, presque naturellement, d’avoir leurs propres fumoirs, en particulier dans celles recevant le plus d’invités lors des fameuses « séries » organisées par le couple impérial. Des séries auxquelles participent d’ailleurs un bon nombre de grandes figures du temps possédant déjà un fumoir à la maison tels les Fould, les Pereire ou les Rothschild :

Mais une preuve que l’accueil est des plus bienveillants pour tous : il était près de dix heures, le dîner avait fini à neuf heures et demie ; l’Empereur causait de l’influence de la physionomie des invités de Compiègne sur un tableau de Doré, quand tout à coup l’Impératrice s’aperçut de l’excessif embarras de ses jeunes hôtes, et elle leur indiqua… l’endroit où l’on fume ! On fume ? Oui, à Compiègne, dans le palais, se trouve un fumoir, et je vous assure qu’après le dîner les invités s’y rendent avec un véritable empressement. Aussi l’Impératrice a t-elle été obligée de régler le temps que ces messieurs devaient mettre à fumer un cigare. Un amateur forcené demandait trois quart d’heure pour savourer le Londrès traditionnel. « Trois quart d’heure ! S’est écriée l’Impératrice, j’en accorde… un seul92!

Ainsi succédant à des lieux provisoires ou adaptés pour la circonstance, généralement des antichambres, comme la salle de la Colonne au palais des Tuileries, ou plus couramment des salles de billard, tel le salon de Mercure au palais de Saint-Cloud, le tout premier fumoir désigné comme tel est donc aménagé en 1859 à Compiègne, si l’on fait exception de celui créé en 1856 à bord du train impérial, qui s’apparente plus à une plateforme ouverte à tout vent.

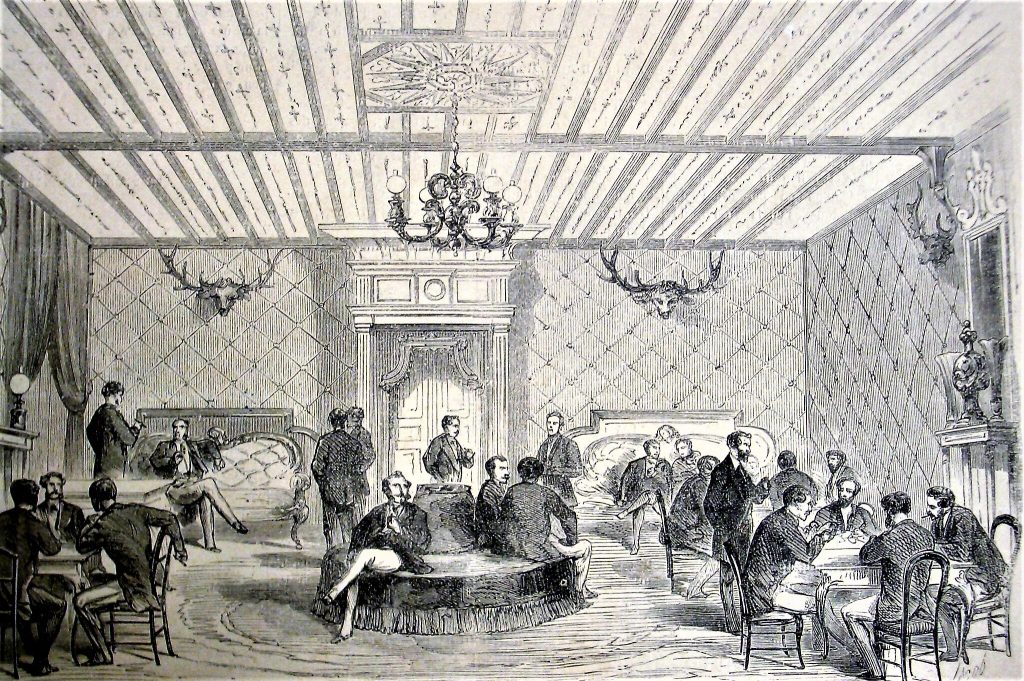

C’est l’architecte en charge du palais depuis 1853, Jean Louis Victor Grisard, qui trouve dans un ancien dortoir de 100m2 situé au deuxième étage le lieu tout désigné pour accueillir ce futur salon feutré. Point non négligeable, l’espace, vaste et sans cloison, est idéalement situé à proximité de la bibliothèque et des appartements dédiés aux invités des « Séries » d’automne, en outre facilement accessible depuis les salons de réception du premier étage. N’ayant aucun point de référence, ayant en définitif carte blanche pour créer un environnement jusque-là inédit, l’architecte peut s’amuser en matière de décor. Il retient donc l’apparente rusticité virile et confortable d’une salle médiévale, le Pierrefonds de Viollet-le-Duc n’est pas loin, avec des fausses poutres au plafond, des murs peints en ocre et une imposante cheminée. Le mobilier relève également du casse-tête pour le Garde-meuble impérial, pétri des règles précises d’ameublement issues de l’Ancien Régime, qui doit répondre à la question suivante : comment meubler un fumoir ? La réponse sera pragmatique et économique avec la récupération d’un très important mobilier de salon créé au début des années 1850 par Jeanselme pour le Palais-Royal, comprenant une borne, quatre divans, douze fauteuils et six chaises de style Louis XV, le tout couvert en velours cramoisi93. Fumoir mais aussi salon de jeux, quatre tables à quadrille sont par ailleurs fournies par le mobilier impérial. Une commande spéciale est malgré tout passée auprès de la Maison Veuve Fossey pour seize chaises, trois consoles et une table de style Louis XIII en bois noir. L’éclectisme étant de rigueur, quatre vases en porcelaine de Chine, un miroir « genre vénitien », une jatte en pierre, un tapis de la Savonnerie, deux tapisseries de Bruxelles, un lustre à plateaux et des massacres de cerfs apposés sur les murs complètent l’ensemble. Enfin l’administration, soignant les détails, n’oublie pas de commander toute une série de crachoirs94.

Après Compiègne, il est décidé quelques années plus tard de créer un second fumoir, cette fois-ci au château de Fontainebleau qui accueille de son côté son lot de séries d’invités chaque été.

Là encore il s’agit de répondre à un besoin, et remplacer un premier lieu provisoire jugé insatisfaisant, tout en participant à la modernisation du vieux château des rois de France par l’aménagement de nouveaux espaces au rez-de-chaussée qui passeront à la postérité sous le nom de salons chinois de l’impératrice Eugénie. Partie intégrante de ce projet qui débute en 1861, la création du nouveau fumoir est chapeautée par l’architecte Alexis Paccard, sous le contrôle de la souveraine en personne. En cela le cahier des charges sera plus contraignant qu’à Compiègne, les lieux étant plus prestigieux et les choix stylistiques s’imposant souvent d’eux-mêmes. En effet lors des travaux d’aménagement qui débutent en 1863 un plafond ancien à poutres et solives datant du XVIIème siècle est découvert. Il est conservé puis restauré, donnant de fait un cachet très Louis XIII au futur salon. Le mobilier, loin d’être à l’économie comme à Compiègne, est donc à l’avenant : une grande cheminée à la française ancienne, sept tapisseries des Gobelins issues d’un tissage du XVIIème siècle de la prestigieuse Histoire d’Artémise, deux portières et des rideaux également en tapisserie des Gobelins, deux divans et seize chaises couvertes de cuir gaufré ainsi que quatre tables à quadrille de style Louis XIII fournis par Quignon, un écran de cheminée ancien, deux grands cabinets d’ébène, un large lustre hollandais à plateaux et, éclectisme toujours, deux guéridons en bois de fer sculpté et deux grandes jattes en porcelaine de Sèvres à motifs asiatiques venant s’ajouter à trois autres vases à décors historiés issus de la même manufacture95.

Les fumoirs de Compiègne et de Fontainebleau connaitront des destins très différents. Le premier sera un beau succès pendant tout le Second Empire

ne désemplissant pas pendant les grandes chasses d’automne et obligeant même l’installation en 1867 d’un système d’évacuation des mauvaises odeurs, ce maudit tabac froid étant sans doute arrivé jusqu’au nez impérial un étage plus bas. Le fumoir de Fontainebleau ne génèrera pas la même ferveur, étant souvent déserté lors des étés caniculaires au profit des larges pelouses toutes proches. Avec l’avènement de la Troisième République cette tendance, étrangement, s’inversera. Le fumoir de Compiègne sera répudié jusqu’au dernier degré, étant considéré stylistiquement comme un pastiche sans âme et de mauvais goût dans un château dix-huitième qui n’avait plus vocation à servir de résidence officielle. À Fontainebleau par contre, le fumoir impérial deviendra celui, très couru, des présidents Carnot et Faure, présageant l’aménagement d’autres fumoirs présidentiels, notamment ceux de l’Elysée pour Vincent Auriol en 1947 par André Domin et pour George Pompidou en 1972 par Pierre Paulin.

Pour terminer laissons à Henry Havard, grand pape du bien aménager son intérieur à la fin du XIXème siècle, le soin de conclure sur l’efficacité, ou non, de nos fumoirs impériaux : « Donc nous aurons un fumoir […] dans quel esprit le concevrons-nous ? Assurément dans un esprit aussi fantaisiste que possible. Agréables sont les pièces qui n’ont pas d’histoire, on peut leur donner la physionomie que l’on veut. Gardons-nous seulement de tout ce qui rappelle un style précis. Rien de la Renaissance et à plus forte raison du gothique, rien de Louis XIII, ni même de Louis XIV, car il serait ridicule d’infliger à un fumoir la livrée d’une époque où l’on ne fumait pas. Demandons plutôt à l’ouest, pays des narghilés […] une inspiration brillante. […] Mais répudiez les tentures lourdes et pesantes, proscrivez les tapisseries aux murs, les rideaux de laine et les portières, évitez comme la peste toutes ces éponges qui se pénètrent des parfums nicotinés96 ». Sans doute les fumoirs de Compiègne et de Fontainebleau auront pu ainsi domestiquer les styles, mais auront-ils su finalement domestiquer les odeurs ? La question demeure ouverte.

Notes

1 Voir, par exemple : Mark M. Smith, Sensory History, Oxford, Berg, 2007.

2 Alain Corbin, Le miasme et la jonquille : L’Odorat et l’imaginaire social XVIIIe-XIXème siècles, Paris, Aubier-Montaigne, 1982, 334 p.

3 Il écrit à ce sujet : « J’avais en effet été frappé, en étudiant la prostitution, par l’insistance avec laquelle la référence olfactive était là pour désigner la personne prostituée. En considérant cette période qui est celle de la construction des types sociaux, de la rédaction de Physiologies, je voulais mieux comprendre l’insistance avec laquelle cette création de types faisait intervenir la référence olfactive ». Alain Corbin, Historien du sensible, Entretiens avec Gilles Heuré, Paris, La Découverte, 2000, p. 57.

4Voir aussi à ce sujet : Julia Csergo, Liberté, égalité, propreté : La morale de l’hygiène au XIXe siècle<, Paris, Albin Michel, 1988.

5 David S. Barnes, The Great Stink of Paris and Nineteenth-Century Struggle Against Filth and Germs, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2006.

6 Sophie-Valentine Borloz, « Les femmes qui se parfument doivent être admirées de loin », Les odeurs féminines dans Nana de Zola, Notre cœur de Maupassant et L’Ève future de Villiers de L’Isle-Adam. Postface de Martha Caraion, Lausanne, Archipel, 2015.

7 Mark M. Smith, How Race is Made. Slavery, Segregation, and the Senses, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2006. Voir aussi : Eugénie Briot, « Couleurs de peau, odeurs de peau : Le parfum de la femme et ses typologies au XIXème siècle », Corps: Revue interdisciplinaire, Dilecta, 2007, p. 57-63.

8 Robert Muchembled, La civilisation des odeurs, Paris, Belles lettres, 2017, p. 125-130.

9 En conclusion de l’ouvrage qu’elle consacre au rôle de l’odeur dans la propagande anti-germanique de la première guerre mondiale, Juliette Courmont analyse ainsi la formule « le bruit et l’odeur », employée par Jacques Chirac lors d’une intervention sur l’immigration le 19 juin 1991 (Juliette Courmont, L’Odeur de l’ennemi 1914 – 1918, Paris, Armand Colin, 2010, p. 140-141)

10 Voir à ce sujet : Michelle Perrot, « Manières d’habiter », Histoire de la vie privée : de la Révolution à la Grande Guerre, Michelle Perrot (dir.), Paris, Seuil, 1999.

11 George Vigarello, Le propre et le sale, Paris, Seuil, 1987.

12 Chantal Jaquet, « Le manque d’urbanité du nez selon Kant », Philosophie de l’odorat, Paris, PUF, 2017, p. 46-50

13 Emmanuel Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, Paris, Vrin, 2008 [1798], p. 115.

14 Nadeige Laneyrie-Dagen et Georges Vigarello, La toilette : Naissance de l’intime, Catalogue d’exposition, Paris, Musée Marmottan Monet / Hazan, 2015. Michelle Perrot dans sonHistoire de la vie privée[1999] rappelle aussi que le besoin de privauté se fait particulièrement sentir à partir du milieu du XIXème siècle.

15 Zola, Pot-Bouille, Paris, Charpentier, 1882.

16 Melanie A. Kiechle, Smells Detectives: An Olfactory History of Nineteenth-Century Urban America, Seattle, University of Washington Press, 2017. Voir aussi: Nathalie Poiret, « Odeurs impures : Du corps humain à la cité (Grenoble, XVIIIème-XIXème siècle) », Terrain, n°31, septembre 1998, p. 89-102 ainsi que Les cinq sens et la ville du Moyen-Âge à nos jours, Robert Beck, Ulrike Krampl et Emmanuelle Retaillaud-Bajac (dir.), Tours, Presses universitaires François Rabelais, 2013.

17 Outre les travaux de Suzel Balez sur l’odorat et l’architecture actuelle, soulignons, notamment, les recherches de Marc Crunelle, en particulier, « L’odorat dans l’espace architectural », Eurasie, n°13, 2018, p. 113-128.

18 Sun-Young Park, Ideals of the Body: Architecture, Urbanism, and Hygiene in Postrevolutionary Paris, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2018. Voir aussi: Gérard Jorland, Une société à soigner : Hygiène et salubrité publiques en France au XIXème siècle, Paris, Gallimard, 2010.

19 Olivier Zeller, « Mettre les risques à distance de la ville. L’exemple de Lyon à l’époque préindustrielle », Les Regards sur la sécurité industrielle, n°1, 2017, Fondation pour une culture de sécurité industrielle, Toulouse.

20 Archives municipales de Lyon (désormais : A.M. Lyon), BB 11.

21 A.M. Lyon, BB 58, f°309, 12 décembre 1542.

22 A.M. Lyon, BB 39, 1540-1543.

23 A.M. Lyon, BB 81, f° 194, 27 août 1559.

24 A.M. Lyon, BB 94, f° 26, 31 janvier 1576 ; BB 103, f° 145, 16 juillet 1579.

25 Alain Corbin. Le Miasme et la Jonquille. L’odorat et l’imaginaire social, XVIIIème-XIXème siècles, Paris, Aubier, 1982; Georges Vigarello, Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen-Age, Paris, Seuil, 1985.Vigarello, Le sain et le malsain. Santé et mieux-être depuis le Moyen-Age, Paris, Seuil, 1993. Piero Camporesi, Les effluves du temps jadis, Paris, Plon, 1995.

26 A.M. Lyon, BB 212, f° 458, 20 novembre 1657.

27 A.M. Lyon, BB 226, f° 129, 3 juillet 1670.

28 Olivier Zeller, « Espace privé, espace public et cohabitation à Lyon à l’époque moderne », in Bernard Haumont et Alain Morel (éds.), La Société des voisins, Cahier n° 21 de la collection Ethnologie de la France, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2005, p. 187-207.

29 Jean-François Cabestan, La conquête du plain-pied. L’immeuble à Paris au XVIIIème siècle, Paris, Picard, 2004.

30 Bernard Gauthiez, « Les fenêtres à Lyon entre 1650 et 1900, des dispositifs techniques qui transforment la ville », Il cantiere della città, Rome, Kappa, 2014, p. 221-248.

31 Olivier Zeller, « Environnement urbain, discours médical et résistances. Le transfert des cimetières à la fin du XVIIIème siècle », Actes du colloque des 5 et 6 avril 2013 au prieuré Saint-Cosme, 60e supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, GAAF / FERACF, Tours, 2015, p. 331-446.

32 Olivier Zeller, « Structurations de l’espace fécal à Lyon au XVIIIème siècle », Flux, Cahiers scientifiques internationaux. Réseaux et Territoires, n°108, avril-juin 2017, p. 8-21.

33 Olivier Zeller, « Un mode d’habiter à Lyon au XVIIIème siècle. La pratique de la location principale », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, Tome XXXV, 1988/1, p. 36-60 ; « À l’enseigne du Chameau. Manières d’habiter, manières de gérer à Lyon au XVIIIème siècle », Cahiers d’Histoire, n°1, 1993, p. 25-54 ;« Baux généraux, baux particuliers et emphytéoses. Points de droit et pratiques au XVIIIème siècle », in Le sol et l’immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d’Italie (XIIème-XIXème siècles), École française de Rome, P.U.L, 1995, p. 85-100.

34 Charles-Étienne Briseux, L’art de bâtir les maisons de campagne, Paris, 1743 ; Nicolas Le Camus de Mézières, Le génie de l’architecture, ou L’analogie de cet art avec nos sensations, Paris, 1780.

35 Voir Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deléage, et Daniel Hémery, Une histoire de l’énergie, Paris, Flammarion,1986, éd. augm. 2013, p. 139 et suiv.

36 À l’article « Latrines » du Dictionnaire raisonné, vol. 6, p. 176, Viollet-le-Duc relate l’exclamation éloquente qu’il a recueillie à ce sujet, « étant très-jeune », c’est-à-dire sous la Restauration, lors d’une visite à Versailles, d’une « respectable » visiteuse, ancienne habituée de la cour sous Louis XV : « Cette odeur me rappelle un bien beau temps ! ».

37 Cf. J.-Fr. Cabestan, La conquête du plain-pied, éd. Picard, Paris, 2004.

38 Au château de Choisy (Val-de-Marne), la délocalisation vers 1720 de la salle à manger dans un corps de logis à part, accessible par une galerie hors œuvre offre un témoignage éloquent de ce rejet.

39 Le terme de « petite maison » était déjà employé au XVIIème siècle par Poussin : « Je vous assure que dans la commodité de ma petite maison et den le peu de repos qu’il a pleu à dieu de me prolonger je nay peu éviter un certain regret […] ». Lettre de Poussin à Chantelou, 9 juin 1643, citée dans Charles Jouanny, Correspondance de Nicolas Poussin, Paris, Shuites, 1911, p. 197.

40 Le Nouveau Spectateur, Amsterdam-Paris, 1758, s. n., t. II, p. 316-412.

41 Jean-François de Bastide, Contes, Paris, impr. de Louis Cellot, 1763, 2 vol.

42 Aurélien Davrius, « La “Petite Maison”. Une collaboration entre belles-lettres et architecture au XVIIème siècle », dans Revue d’Histoire Littéraire de la France, 2009, n° 4, p. 841-869.

43 Ibid., p. 111.

44 Ibid., p. 115.

45 Ibid., p. 116.

46 Ibid., p. 116.

47 Ibid., p. 116.

48 Neil McKendrick, John Brewer, et J. H. Plumb, The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eighteenth-Century England, Bloomington, Indiana UP, 1982.

49 Parmi les nombreuses études sur la question, voir notamment Daniel Roche, Histoire des choses banales, Paris, Fayard, 1997, Natacha Coquery, Tenir boutique à Paris au XVIIIème siècle, Paris, CTHS, 2011, et Gianenrico Bernasconi, Objets portatifs au siècle des lumières, Paris, CTHS, 2015.

50 Natacha Coquery, L’hôtel aristocratique : le marché du luxe à Paris au XVIIIème siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998.

51 Par exemple, Boudier de Villemert, dans l’Avant-coureur du 28 juillet 1760, informe ses lecteurs des nouvelles petites maisons qui s’érigent « sur les terrains voisins du Boulevard ».

52 Fabrice Moulin, Embellir, bâtir, demeurer. L’architecture dans la littérature des Lumières, Paris, Classiques Garnier, 2017.

53 Louis-Sébastien Mercier, « On bâtit de tous côtés », Tableau de Paris, chap. LXXXVIII, t.1, Amsterdam, 1782-1788, Slatkine reprints, p. 277.

54 Ibid., « Ameublemens », chap. LXXXIX, t.1, p. 283.

55 Voir Natacha Coquery, L’hôtel aristocratique. Le marché du luxe à Paris au XVIIIème siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998. Claire Ollagnier, « La petite maison : un concept architectural au service d’une sociabilité nouvelle », Lumen, Volume 35, 2016, p. 37-46.

56 Pierre Bullet (architecte du roi), Observations sur la nature & les effets de la mauvaise odeur des Lieux ou aisances & cloaques, et sur l’importance dont il est d’éviter ces mauvaises odeurs sur la santé, sl. 1695. La brochure est suivie par une lettre d’Helvétius, père du philosophe, qui était médecin du roi. Le privilège, signé Phelypeaux, concerne la fabrication, la vente et le débit de la machine empêchant la mauvaise senteur des lieux.

57 Jacques-François Blondel, De la distribution des maisons de plaisance, t. 2, Paris, C.-A Jombert, 1738, p. 136-140.

58 Voir notamment Alain Corbin, Le Miasme et la jonquille, Paris, Aubier, 1982 ; Sabine Barles, « Les villes transformées par la santé, XVIIIème-XXème siècles », Les tribunes de la santé, 2011, 4, 31-37 ; Marie Sorger, « Capturing the Invisible: Heat, Steam and Gases in France and Great Britain, 1750-1800 », Compound Histories: Materials, Governance and Production, 1760-1840, dir. Lissa L. Roberts et Simon Werrett, Brill, 2018, p. 85-105.

59 Comte de Milly, Mémoire sur la manière d’assainir les murs nouvellement faits, publié pour la première fois dans le Journal de Monsieur, Paris, 1779, et chez Demonville, la même année. Pour les comptes rendus très positifs dont les recherches de Milly ont bénéficié, voir le Journal des sçavans, mars 1779 et le Mercure de France, 25 février 1779.

60 L.S. Mercier, « Plâtres neufs », Tableau de Paris, op. cit. chap. CCCXLI, t. 4, p. 218.

61 Correspondance inédite de l’abbé Ferdinand Galiani, t. 2, Paris, Treuttel et Würtz, 1818, p. 240-241.

62 Mercure de France, op. cit.

63 Voir Reed Benhamou, « La voix de Blondel dans le commentaire de Fréron », Élie Fréron, Polémiste et critique d’art, éd. Sophie Barthélemy, André Cariou et Jean Balcou, Rennes, PUR, 2001, p. 263-72.

64 Mercure de France, juin 1757 ; Élie Fréron, L’Année littéraire, t. 3, Amsterdam, Michel Lambert, 1757, p. 133 sq.

65 Frederich Melchior Grimm et al., Correspondance littéraire, t. 5, février 1762, Paris, Garnier frères, 1878, p. 47. Sur la Petite Maison de Bastide, voir l’article précédent.

66 Jean-Félix Watin, L’Art de faire et d’employer le vernis, ou, l’art du vernisseur, Paris, Quillau, 1772.

67 Sur ces deux points, voir Érika Wicky, « La peinture à vue de nez ou la juste distance du critique d’art, de Diderot à Zola », RACAR, vol. 39, no1, 2014, p.76-89 et « Les parfums de l’Ancien Régime : Persistance et représentations au XIXème siècle », Le siècle de la légèreté : émergences d’un paradigme du XVIIIe siècle, M. Ganofsky et J.-A. Perras (dir.), OUSE, LUP, 2019, p. 267-85.

68 Balzac, Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau, parfumeur, etc., t. 1, Paris, 1838, p. 267.

69 Alphonse Toussenel, L’esprit des bêtes : zoologie passionnelle : mammifères de France, deuxième édition, Paris, Librairie phalanstérienne, 1853, p. 468-469.

70 Thomas More, L’Utopie, traduction nouvelle par M. Victor Stouvenel, Paris, Paulin, 1842, p. 201.

71 Voltaire, Candide, ou l’Optimisme, traduit de l’allemand de M. le docteur Ralph, [Paris, Lambert], 1759, Chapitre XVIII, p. 127-128.

72 Charles Fourier, Traité de l’Association Domestique-Agricole, Paris, Bossange père, 1822, p. 567.

73 Victor Considerant, Description du phalanstère et considérations sociales sur l’architectonique, Paris, Librairie sociétaire, 1848, p. 42.

74 Ibid., p. 43.

75 Michael Spencer, « A(na)logie de Fourier », Romantisme, no 34, 1981, pp. 31-46.

76 Charles Fourier, Traité de l’Association Domestique-Agricole, p. 505-506.

77 Ibid., p. 509.

78 François Cantagrel, Le Fou du Palais-Royal, Paris, Librairie phalanstérienne, 1841, p. 477-479.

79 Jules Delbruck, Visite à la crèche modèle, et rapport général adressé à M. Marbeau sur les crèches de Paris, Paris, Paulin, 1846, p. 13-14.

80 Désiré Laverdant, De la mission de l’art et du rôle des artistes. Salon de 1845, Paris, 1845, p. 258.

81 Charles Fourier, Traité de l’Association Domestique-Agricole, p. 473.

82 Etienne Cabet, Voyage et aventures de Lord William Carisdall en Icarie, Paris, Hippolyte Souverain, 1840, vol. 1, p. 117.

83 Ibid., p. 109-110.

84 Ibid., p. 108.

85 Ibid., p. 96.

86 Ibid.

87 Edward Bellamy, Cent ans après, ou l’an 2000, Paris, E. Dentu, 1891, p. 222 (texte original: “The squalor and malodorousness of the town”).

88 Bellamy, p. 174 (texte original: “Is a man satisfied, merely because he is perfumed himself, to mingle with a malodorous crowd?”).

89 Souvenirs de la princesse Pauline de Metternich, Paris, Plon, sd, p. 99.

90 Général Cossé Brissac, La vie à la Cour des Tuileries sous Napoléon III, Revue du souvenir Napoléonien, numéro 298, mars 1978, p. 33-40.

91 Ned Rival, Tabac miroir du temps – Histoire des mœurs et des fumeurs, Paris, Perrin, 1981.

92 Maxime Vauvert, La Cour à Compiègne, Le Monde illustré, no 606, le 21 novembre 1868.

93 Château de Compiègne, archives, feuille d’entrée du mobilier pour le 31 mai 1859.

94 Archives nationales, AJ/19/693.

95 Archives nationales, AJ/19/1125.

96 Henry Havard, L’Art dans la maison (grammaire de l’ameublement), Paris, Rouveyre et Blond, 1884, p. 454.