Résumé :

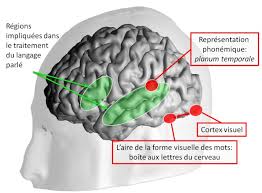

Qu’est-ce qu’un fait endophasique ? Quels faits endophasiques les protocoles d’enquête en vigueur permettent-ils de construire ? Les enquêtes de terrain sur le langage intérieur, depuis la fin du XIXe siècle et le questionnaire de Georges Saint-Paul, premier du genre, tendent à mettre en valeur des résultats qui ne sont pas des faits de discours à proprement parler et qui ne sont pas susceptibles d’être appréhendés en tant que tels par la linguistique ou les sciences du langage. Pourtant, le langage intérieur relève bien, comme son nom l’indique, du langage, et appelle de ce point de vue une enquête selon un protocole adapté à cet aspect fondamental. Depuis 2014, nous avons mis en œuvre au sein du programme de recherche Monologuer un nouveau protocole d’enquête (protocole 2R, l’un des protocoles Monologuer), expérimenté à ce jour (novembre 2018) auprès de 113 adultes, qui permet d’étudier et de comparer des représentations et des restitutions de langage intérieur ordinaire, par le prisme incontournable de la subjectivité des participants. Ce nouveau protocole nous permet ainsi de mettre à l’épreuve certaines hypothèses très répandues, comme l’hypothèse Vygotski-Egger d’un langage intérieur abrégé, condensé et inintelligible pour autrui et de proposer de nouveaux outils d’analyse, adaptés à cet « envers » de la linguistique qu’est l’endophasie (voir Bergounioux, 2004). Le langage intérieur apparaît ainsi comme un fait de discours et un fait de style, combinant variation idiolectale et grammaire endophasique.

Abstract :

What is an inner speech fact? Which inner speech facts can the current traceback protocols reveal? Since the first questionnaire (Georges Saint-Paul, at the end of the XIXth century), various investigations of the phenomenon have been conducted. Inner speech has been mostly studied from a psychological or a neurocognitive point of view, sometimes from a sociological one as well. It has not really been studied as a linguistic fact, whereas it is above all a matter of language. In 2014, I have created within the interdisciplinary program Monologuer a new protocol (Protocol 2R), which has since been revised collectively. Up to November 2018, we have conducted investigations and experimentations with 113 adults and we have analysed representations and restitutions of ordinary inner speech. These representations and restitutions are necessarily subjective. With this new protocol, we tested the Vygotski-Egger hypothesis of a condensed and abreviated inner speech. We also created new analytical tools, adapted to this linguistics underside ("envers" de la linguistique, Bergounioux 2004). Inner speech can be considered as a linguistic fact and a stylistic fact, a combination of idiolectal variations, and an endophasic grammar.

Mots-clés : langage intérieur, vie intérieure, endophasie, enquête de terrain, questionnaire, entretien, protocole, linguistique.

Key Words : Inner speech, inner life, endophasia, field survey, questionnaire, interview, protocol, linguistics.

Epistémocritique, Volume 15. Savoirs et littérature dans l’espace germanophone.

Epistémocritique, Volume 15. Savoirs et littérature dans l’espace germanophone. Epistémocritique, Volume 14. GREFFES.

Epistémocritique, Volume 14. GREFFES. Epistémocritique, Volume 13. Littérature et savoirs du vivant.

Epistémocritique, Volume 13. Littérature et savoirs du vivant. Epistémocritique, Volume 12. Littérature et économie.

Epistémocritique, Volume 12. Littérature et économie.